Lagunitas IPA, on tap, em Nicks Cove, perto da fábrica da cerveja, em Petaluma, Sonoma, no meio do wine country dos vinhos americanos (Foto: Pedro Mello e Souza)

Há uma cerveja que os beer hunters brasileiros, que conhecem bem a diversidade da cerveja da Califórnia, estão rezando para chegar logo. É a simpática Lagunitas, que, por enquanto, só conseguimos encontrar em eventos como o Mondial de la Bière. Ou em algum ponto em que o dono traga uma caixa debaixo do braço.É tão bem distribuída que assume ares de cerveja industrial. Mas os equilíbrios das crafts, as artesanais, está lá, com amargores e florais de uma típica American IPA.

É uma das mais queridas da região e os próprios restaurantes fazem questão que estampar, logo abaixo de sua própria marca: “Lagunitas Here”, especialmente quando é servida “on tap”, no chope. Pessoalmente, prefiro a versão da garrafa. E, faça por mim e por você, leitor: encontrando alguma delas, peça o lote e faça a sua própria degustação à moda da Califórnia. Ou de Petaluma, onde é produzida, em pleno coração de Sonoma, um símbolo dos vinhos americanos – e, agora, de saus cervejas.

Quem precisa de alho no bolso? Basta um pouco de duas uvas alentejanas, a antiga trincadeira e a recente aliciante bouschet pra deixar todos de olho. Mas, nada a temer, já que o rótulo do Invejado já traz o antigo olho protetor dos egípcios e esse tinto leve mas de boa estrutura e de bela textura pode ser degustados a salvo dos olhares dos aléns. Ou dos aquéns.

O que temos aqui é um vinho equilibrado e limpo, mas presente, persistente e de paladar fino, que lava a boca como um refrigerante. A cor é linda, rubi, foncée, sem ser muito fechada, com aquele vermelho que nos chama a atenção como a brasa em uma lareira.

Ótimo para pratos salgadinhos, como um salpicão (o enchido) português, um risoto de cogumelos ou um daqueles pratos mais refinados de porco, como as plumas ou os mimos. Ou ainda, na hora mais descontraída, um hambúrguer, que, injustiça seja feita, deixou de ser descontraído há muito tempo. Em todos, o molho será o próprio vinho, em uma versatilidade invejável para um Invejado.

A primeira menção de um vinho grego foi na infância, lendo Asterix nos Jogos Olímpicos. Não o filme patético, mas o livro exuberante, que cita, entre outras riquezas, o vin résineux. E foi o próprio retsina o primeiro caminho aos vinhos da região, já com o interesse de duas épocas mais tarde. Mais tarde, já trabalhando na área, experimentei um espetacular Gerovassiliou, mas o corte syrah-merlot me frustrou: queria sentir o paladar das uvas originais.

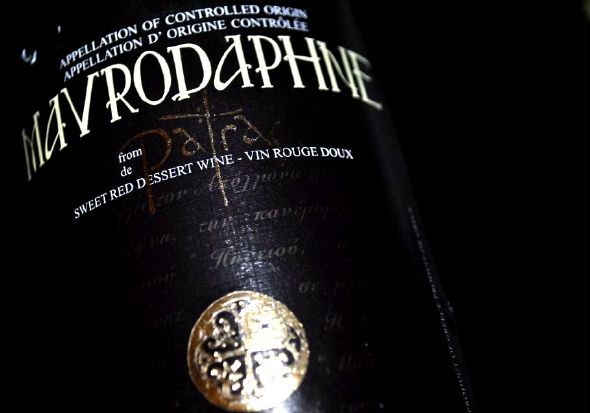

E elas vieram com a Cris Beltrão, que me apresentou ao Boutari, que está na carta do Bazzar. E, aí sim, à elegante xynomavro, sobre a qual faleremos em post especialmente dedicado. Pesquisando sobre as uvas, cheguei a outros exemplos instigantes, como o agiorghitiko. E também o tema desse primeiro post tímidos sobre os vinhos gregos: a mavrodaphne – em grego, “louro negro”. Os dois estavam na prateleira da Cavist, me chamando. Um, assinado pela própria grife Boutari, medalhadíssima; o outro, sob uma das novas subsidiárias da grife, o selo Cambas.

Mavrodaphne de Patras

Cambas Winery

15% alc

Corte de mavrodaphne com korinthiaki e longo envelhecimento em barrica.

Nariz de passas e ameixas secas, toque salino e álcool muito presente. A cor do vinho, translúcida, lembra um belo suco de ameixas que as primeiras exportações abertas às nações inimigas permitiram entrar. Com a garrafa recém aberta, a boca quase nula, sem acidez, sem taninos e sem estruturas. O não experimentado vai amar esse estágio, pois tem certa delicadeza e não mela a boca com excessos açucarados, especialmente depois de hora e meia de aberto.

A untuosidade me fez pensar até em uma calda para um bom sorvete de creme. Mas é caro para tanta estravagância e a boa vontade cai com as cifras da nota fiscal. Para um bate-papo a dois, o vinho evolui com umas notinhas interessantes, com uma ameixa mais corpulenta e um toque de defumado, que lembra, de longe, claro, um tawny 10 anos. Eu disse “lembra”. Não servi fresco, como previa o rótulo. Talvez por isso a evolução tenha sido surpreendente.

Gente, vocês vibram com besteiras como o Dia da Pizza mas esquecem do Dia do Padeiro, que acontece todos os dias 8 de julho. E já que a classe, fundamento da gastronomia ocidental, acabou nessa marginalidade, homenageio todos eles com a imagem do mais importante padeiro da história do cinema: Enzo, The Baker, que salvou Don Vito Corleone, o Poderoso Chefão nessa exata cena, com Al Pacino, na pele de Michael Corleone – um mais casca quebradiça do que o outro.

A cena faz mais sentido quando conhecemos o lado gourmet de Francis Ford Coppola. Além da vinícola que tem em Napa Valley, a Inglenook, ele sempre mete e remete a culinária caseira em seus filmes. Somente nesse filme, ele fez um libelo pelo desarmamento pela gastronomia, com o momento “leave the gun, take the canoli” (aqui), com a receita completa da preparação de um molho de espaguete na prisão e até com a indicação da vitela, na hora em que Michael executa o policial McCluskey e o bandidão Virgil Sollozzo.

É uma das tendências dos novos baristas, o de coar o café especial a frio. E serví-lo também frio, tal como é comum entre os executivos do Sudeste Asiático – chineses, especialmente. Atento a isso, o Secret Squirrel, da Califórnia, um concentrado desse café da nova onda chega para servir não somente quem mapeia seu dia com um cafezinho na hora certa.

Por trás de uma marca que lembra um personagem de desenho animado, o produto contribui também para o trabalho dos bartenders, na composição de coquetéis contemporâneos, em que o amargor do café é uma dos componentes do complexo de sabores de um drinque atual.

É uma das tendências dos novos baristas, o de coar o café especial a frio. E serví-lo também frio, tal como é comum entre os executivos do Sudeste Asiático – chineses, especialmente. Atento a isso, o Secret Squirrel, da Califórnia, um concentrado desse café da nova onda chega para servir não somente quem mapeia seu dia com um cafezinho na hora certa.

Por trás de uma marca que lembra um personagem de desenho animado, o produto contribui também para o trabalho dos bartenders, na composição de coquetéis contemporâneos, em que o amargor do café é uma dos componentes do complexo de sabores de um drinque atual.

When in Paris, da série “vinhos charmosos”… Uma pena um rótulo como esse chegar tão caro por aqui. Em Paris, é o vinho da moda. Está na taça dos bistrôs mais simples aos restaurantes mais sofisticados, com preços bons e aromas e frescores que justificam a parada para “un petit coup”, especialmente quando meia dúzias de ostras garantem a combinação, bem própria para um pouilly-fumé. É juventude mantida no copo, mesmo depois de quase 250 anos de tradição do Baron de Ladoucette.

É densa como uma calda, com paladar pesado mas carinhoso como uma colherada de um brigadeiro ainda quentinho. Própria, portanto, para os nosso breve inverno – e contrapartida para o que o modismo do comfort food, a comidinha caseira à européia. Entre os ingleses, era companhia certa para o steak & kidney pie, um empadão com molho suculento, com carnes e rins de boi. Aqui, guarnece facilmente uma feijoada. Estamos falando da barley wine, que, apesar do nome, é um estilo de cerveja inglesa bem antiga – mas com muita relação com o vinho.

Mas por que “wine” e qual a confusão com o vinho? Por três motivos. Primeiro, estamos falando de um método de produção de cervejas dos tempos de bloqueios navais contra a Inglaterra, forma popular na época para pressionar politicamente pelo estrangulamento do comércio, o que afetava – e como – a vida cotidiana. Com bloqueio, sem vinho. Foi quando um grupo de aristocratas de Londres reuniu-se à mesa para pensar em uma cerveja com o corpo e o caráter que, de alguma forma, lembrasse o vinho, inclusive em sua graduação alcoólica.

A primeira barley wine chegou por aqui com a liberação das importações – e a libertação dos gourmets – no início dos anos 90. E veio exatamente dessa mesa de ingleses, de um século e meio atrás. Era a Bass, que surpreendeu muita gente com a cor de caramelo do estilo. Nessa época, lugar de cerveja dessa cor era o lixo. O problema é que nessa nossa explosão gourmet chegava coisa demais, em levas oportunistas de fornecimentos erráticos. E a Bass praticamente sumiu.

Sierra Nevada Bigfoot Ale, uma barley wine da California, no HerrPfeffer (Foto: Pedro Mello e Souza)

O segundo motivo que liga a barley wine aos grandes tintos é a maturação e o potencial de guarda. Sim, a barley wine pode envelhecer. E deve, já que a densidade dos seus maltes e a alta graduação alcoólica pedem um amaciamento, que, muitas vezes, é feito até mesmo em barrica. O resultado sob o colarinho é o mesmo que está nos grandes vinhos doces: amêndoas, nozes, frutas secas, e uma dose quase juvenil de caramelos. Quem fala em maturação, fala em safra, o que nos aproxima ainda mais dos tintos.

As experiências com barley wine, com todas essas marcas de calores e sabores já estão bem presentes no mercado. Não só da parte dos britânicos, que estão aqui com a Brew Dog Brown King, mas também os alemães, com a Crew Republic e, principalmente, os americanos, com a Sierra Nevada, que um dos proprietários, Steve Grossman, uma espécie de Messi das barley wines, traz sua Bigfoot da Califórnia. Ele fez questão de vir por um motivo simples: o Brasil é o primeiro país do hemisfério a ter a sua cerveja com fornecimento regular.

Steve está certo. A barley wine é um dos estilos adotados pelas cervejarias nacionais, apesar da complexidade da produção e da maturação. Já falamos aqui das experiências da Baden Baden Red Ale (barley wine apensar do nome) e da Wäls Eap. Mas nosso sommelier campeão, Gil Lebre lembra de uma experiência há mais de cinco anos, quando cervejeiros como Leonardo Botto e Edu Passarelli, lançaram uma cerveja do gênero, a Beertruppe. “Foi a melhor cerveja que tomei na minha vida”, disse, quase sonhando com duas informações que correm à boca pequena: uma, a Beertruppe pode ser relançada; outra, que há duas barricas repousando na sede da Bamberg, sob o olhar de seu proprietário, Alexandre Bazzo, que também assinou a cerveja.

Não espere delicadeza das cervejas americanas da Rogue. Aliás, não espere isso de nada sob qualquer colarinho da Costa Oeste, do sul da Califórnia até os confins do Oregon, de onde vem essa belíssima cerveja. Espere, isso sim, personalidade, equilíbrio, amargores presentes mas pouco incoômodos. E muito frescor, sempre, com frutas sem proeminências ou as histerias que muitos tentam impor aos seus produtos.

Aqui, com a Yellow Snow IPA, a neve é dourada, sem limpidez industrial, meio turva até. Mas domina a boca, lavando, quase como um molho, no acompanhamento de qualquer prato mais salgado, de sanduíches como um hambúrguer mais picante ou um reuben, com a sua força no pastrami e no chucrute. Sobre as notas de bom humos que sempre acompanham o mundo da cerveja: um dos fermentos usados na brassagem chama-se Pacman.

RÓTULO: Yellow Snow IPA

PRODUTOR: Rogue Ales & Spirits

PAÍS: Estados Unidos

ESTADO: Oregon

CIDADE: Newport

ESTILO: American IPA, American Pale Ale

ÁLCOOL: 6,2%

LÚPULOS: Amarillo

MALTES: CaraFoam, Melanoidin, 2-Row & Rogue Farms Dare & Risk

Há quem diga que os “comedores de lótus”, de Homero, eram, na realidade, comedores de caqui. Para nós, que sempre associamos a origem da fruta à delicadeza dos jardins imperiais japonees, a distância para a Grécia Antiga é longa tanto no tempo quanto no espaço. Por aqui, chegou em fins do século 19, antes como curiosidade, mas, a partir dos anos 1920, como cultivo crescente, já nas mãos de agricultores japoneses.

Não é à toa que os nomes dos principais cultivares de caqui produzidos no maior produtor brasileiro, o Rio Grande do Sul são Fuyu e Kioto. O cultivar Fuyu produz frutos grandes e arredondados. A polpa é sempre não taninosa, firme, de coloração amarelada no início da maturação e alaranjada quando bem madura; pode ou não apresentar sementes. A qualidade é muito boa. O cultivar Kioto produz frutos de tamanho médio a grande, polpa tipo “chocolate” não taninosa e com sementes; sua produção é mais tardia que a do Fuyu e a aceitação pelos consumidores é muito boa.

Atualmente, os caquis andam bem suculentos. E deram um espetáculo nesse bellini, que o barman Rodolfo, do Bazzar, fez, em uma experiência. Pelo formato, penso que é a variedade original, mas já misturaram tanto a fruta por aí que nem se sabe mais se o que temos aqui é próximo do original japonês. Não provei muitos pelo mundo, mas sinto que se forem mais doces e intensos do que os nossos, estraga.

Amburana é a mais badalada das madeiras nacionais para envelhecimentos de cachaça e vem chamando a atenção para uma maturação diferente daquela que convivemos, a de carvalho. Transmite outro tipo de nota e, pela natureza das aguardentes, participa de um processo de maturação mais complicado, pelos altos níveis de álcool envolvidos originalmente.

No caso da Way Amburana, que conheci no Bazzar, a cerveja se mantém fina no corpo, na carbonatação (espuma) e no paladar, com uma cor mais escura, mais madeirada, enfim.

A experiência não é aleatória. Mostra a tendência de buscar maturação em barris de madeiras que já tenham sido usados por outras bebidas. Tudo isso chega ao Brasil de suas formas: uma, por essas como a da Way, pelas cervejas importadas, envelhecidas em madeira onde já estiveram o rum e o próprio uísque, o bourbon americano, o jerez, os conhaques franceses e até uma suspeita tequila.

Essa história é ótima, contei em uma das minha colunas de maio, no caderno Rio Show, do Globo: um dia, uma respeitável destilaria escocesa teve a ideia de envelhecer uma partida de seu uísque em barris onde já teriam maturado cervejas. O normal seriam os barris simples ou de conhaque, mas o objetivo era dar um novo caráter à bebida, com notas que só os fermentados podem conceder.

Encomendaram esses barris a um cervejeiro local, que, por sua vez, já envelhecia seus colarinhos em barris de rum. Resultado, a cerveja ficou ótima, totalmente diferente e, da ideia de se fazer um uísque fora de série, surgiu um produto à parte. A destilaria é a Grant’s e a cerveja, que acaba de chegar ao mercado brasileiro é a Innis & Guns, que já está à venda em pontos como o Farinha Pura.

Essa curiosa reviravolta é o extremo de uma tradição que já faz parte da cultura cervejeira – muitas delas como as lambig, as stouts e um dos estilos da moda, a barley wine (uma cerveja, apesar do nome) descansam em barris. Mas mostra também a tendência da busca por madeiras que já tenham sido usados por outras bebidas.

Tudo isso chega ao Brasil de suas formas: uma, pelas cervejas importadas, envelhecidas em madeira onde já estiveram o rum e o próprio uísque, o bourbon americano, o jerez, os conhaques franceses e até uma suspeita tequila. A outra, pelas cervejas nacionais, que trazem um paladar bem nosso, o do barril da cachaça.

Ele foi o primeiríssimo colocado na edição desse ano do Concurso Nacional de Cervejas graças a experiências de campo, de mesas, de cervejarias, de mão na massa e, agora, de palestras e degustações dirigidas. Ele é Gil Lebre Abbade Franco, de Niterói, um dos meus consultores na coluna Letras Garrafais, em O Globo. E as combinações entre cervejas nacionais e as especialidades da cozinha moderna estão na pauta da apresentação que ele faz nesse sábado, 9 de maio, na livraria Al-Farabi, no Centro.

Uma das combinações é essa da foto, a do wrap de cordeiro, de inspiração árabe e síria, com um cervejão que entrou para a história das cervejas brasileiras, a Invicta 1000 IBU. O “mil” do rótulo não é nenhuma nota ou qualquer cotação. É a ousadissima taxa ´máxima de lúpulos que uma cerveja pode comportar. O resultado é um amargor que podia ser excessivo, mas que seca a boca. E aromatiza o paladar com uma bebida fresca. Nessas duas características, o fator de combinação para o prato, que, como convém à companhia de uma cerveja, é degustado com as mãos.

Mais do que um belo aprendizado, uma bela degustação.

No menu de outono no Bazza, um dos melhores pratos de todos os tempos: ovo de pata, peito de pato defumado, purê de cará, farofa de beiju de Silva Jardim (Foto: Pedro Mello e Souza)

Esse aí é um dos pratos principais do menu de outono do Bazzar. É um vulcão às avessas, já que erupção da gema do ovo de pata acontece por fora e a lava cai pra entro. E invade um desfiado de peito de pato defumado em um leito de outro magma, o purê de cará. Por cima, uma polvilhada de farofa de beiju de Silva Jardim, criação do chef Claudio Freitas, inspiração da Cris Beltrão para o seu cardápio de raízes. Resultado, um dos melhores pratos de todos os tempos no Rio. E o maior de ovos do hemisfério, até porque o ovo de pato é bem maior do que o de galinha. É o nosso prato (ou seria pato?) do dia.

É um vinho que, de tão encantador, é romântico até no nome. Foi criado em 1985 pelo Conde Giuseppe, proprietário da vinícola, por ocasião de suas bodas de ouro (ou, em italiano, nozze d’oro). É dedicado à sua esposa Franca “com amor imenso”. Obteve 89 pontos na Wine Spectator e 90 pontos no Robert Parker. Tem fundo mineral e nariz frutado com toques de abacaxi, melão e mel. É feito com a uva local chamada inzolia (78%) e os 22% restantes são feitos com uma clone da sauvignon blanc, a sauvignon tasca. Tem estrutura pra ser bebido até 2015. E longa vida ao casal!

Gengibre suave no bolo de milho com catupiri de cabra e farinha d'agua amarela (Foto: Pedro Mello e Souza)

A primeira aula, essa aí de cima, é do Claudio Freitas, que levou o frescor do gengibre a uma fórmula improvável, o bolo de milho, mais ainda quando é servido como um dos pratos principais do novo menu sazonal do Bazzar. A mão leve não permite o que acontece frequentemente: um gengibre invasivo, que, nos casos de exageros, deixam de perfumar e passam a funcionar como lascas de sabonete, deixando de ser um item aromatizante para ser um agente contaminante. Como no caso de Claudio, o condimento deve entrar como um frescor, uma lembrança, como já fazia Apicius, que usava o rizoma para aromatizar sais.Como fez Thomas Keller, na emulsão que cobriu o coelho do Per Se. E como fez Adriá, que o transformou em um aerosol para alegrar seu sushi de navalhas.

Gengibre no Per Se, de Thomas Keller, Nova York, cobrindo o confit de coelho e emulsões de ervilhas e de cenouras (Foto: Pedro Mello e Souza)

A outra aula vem dos livros, da História, sob a qual antecipo meu verbete da Enciclopédia dos Sabores:

Gengibre

Zingiber officinale

Palavra que anda no jargão português desde a consolidação da língua, em meados do século 13 para definir o o tempero milenar nas mesas asiáticas e secular nas panelas européias. Trata-se de um rizoma retorcido, cheio de calos mas de casca delicada e carne fibrosa mas suculenta, de aroma adocicado e levemente picante, características que se potencializam quando está em conserva. Alguns autores concordam com a origem nas regiões da Malásia ou da ilha de Sumatra e atribuem sua etimologia ao sânscrito “srngaveran”, que teria gerado o prakrit “singabera”, o grego ζιγγίβερι (“ziggiberi”) e o latim “zinziberi”.Outros consideram a interferência direta do malaio “inchi-ver”.

Antes que se tornasse, junto com a pimenta-do-reino, um dos elementos da rota das especiarias, o gengibre já perfumava a dieta oriental, dando aroma a embutidos tailandeses, integrando os curries e chutneys hindus e transmitindo personalidade aos peixes indonésios e seus molhos de coco. Curiosamente, os birmaneses preferem peixe de rio. Por isso, usam o ingrediente para atenuar o sabor característico dos peixes marinhos. Até hoje, o gengibre é componente obrigatório em centenas de receitas de carne ou frutos do mar, doces e até chás da China, que disseminou o gengibre aos seus satélites – Mongólia, Coréia e Japão.

O ‘beni shoga’, rosa-salmão, e o ‘gari’, amarelo, ambas conservas de gengibre cortada em lâminas finas, guarnece os combinados de sushi em todos os restaurantes japoneses do mundo. A presença do rizoma nas mesas e ‘mezze’ do Oriente Médio é abençoada pela menção do Alcorão a uma “fonte de águas de gengibres”. E foi na mesma região, pelo mercado sírio de Palmyra, onde gregos e romanos negociavam seus vinhos e seus vidros, no século I, que a especiaria chegou ao ocidente e alimentou o desejo de ostentação nos banquetes abastados dos negociantes e membros do Senatus Populus.

Clássico de Ferran Adriá no original: niguiri de navajas con spray de jengibre (Foto: Francesc Guillaumet)

Mas as propriedades terapêuticas, inclusive as digestivas, já eram destacadas por Plínio, o Velho, enquanto as aplicações culinárias foram estabelecidas por Apicius, que usava o rizoma para aromatizar sais. Para a maioria das referências, a presença do gengibre cairia facilmente junto com o Império Romano, não fosse a pesquisa de Waverly Root, que provou o contrário, ao mostrar a ascensão do tempero pelo trânsito e as sucessivas quedas de preço da mercadoria no comércio com os ingleses. Longe da decadência sugerida, o gengibre atingiria o estrelato sob o reinado da Rainha Elisabete I, que teria entrado na história da gastronomia com a encomenda de uma fornada de biscoitos com aroma de gengibre e na forma dos membros da família real, criando assim o popular ‘gingerbread’.

O estabelecimento ‘by appointment” valeu à especiaria a duas rotas importantes de expansão: para a América, onde os peregrinos usavam os biscoitos de gengibre até como arma de sensibilização eleitoral, e para a Austrália, hoje o maior importador mundial de gengibre. O “ginger ale” inglês e o “ginger beer” americano são duas criações que antecederam a moderna febre do gengibre na cozinha contemporânea, onde é aplicada indistintamente em sobremesas ou em pratos principais e até combinações de caldos, sopas, sucos e sorvetes. A farmacologia tem no gengibre um remédio de múltiplas aplicações, que vão desde as antitérmicas e depurativas até a tônica hepática e gástrica.

Mas o uso excessivo, inclusive aquele estimulado pela deplorável moda do gengibre seco, pode transformá-lo em um tóxico e levar a carências por impedir absorção de ferro e certas vitaminas ou a eliminação de substâncias como a quinina e a anfetamina. Na área das commodities, a FAO contabiliza 1 milhão de toneladas de rizoma de gengibre produzidos anualmente. De cada dez quilos produzidos, nove estão na Ásia e cinco divididos ente Índia e China, os países que mais aplicam o tempero em sua culinária. Entre os expertos, porém, o melhor gengibre do mundo, de perfume mais sofisticado e de pungência mais equilibrada, vem da Jamaica, o que eleva a sua cotação nos mercados americanos e ingleses.

Se tudo der errado, vou virar um escritor de ficção de gastronomia. O porquê? Em outubro de 2007, fiz um artigo arriscando algumas previsões para o que viria no ano seguinte, de 2008. Era um tempo em que se citavam referências como o cardápio do Carême, aqui, e o El Bulli, lá. Errei um monte, como no caso da “karaya” (sem trocadilhos, por fineza) e de efemérides como o “matiz”, o “morphing”, o “cromatógrafo” – ou de impressões que me pareceram fortes, como a de um certo cogumelo tremella, que nem me lembro mais onde provei.

Mas curti uma animadora taxa de acerto, incluindo o caso de alguns itens sobre os quais não se falavam – e que deixaram de ser um mero trend para ganhar a rotina dos bares e restaurantes, como no caso das “verrines” e dos “mixologistas”. Ou passaram a freqüentar as listas de listas de vinhos ou drinques, como o “shot” e o “microclima”. Risível, claro, mas lembro também que riam de quem falasse em “toro” em um restaurante japonês ou um “orgânico”, mesmo no Celeiro. Ou do Languedoc, a quem me referi como “Catalunha francesa”, diante de um carta de vinhos chilenos. Mas vale a piada, que, convenhamos, não é tão vintage assim. Qualquer coisa, viro humorista…

PARA ENTENDER A GASTRONOMIA DE 2007

Se a mesa está na moda, nada mais natural do que a moda estar na mesa. E também nos cardápios, nas cartas de vinhos, nos repertórios de cafés e chocolates e até no diálogo entre chefs e seus cozinheiros. São as novas expressões da gastronomia contemporânea, que descrevem as novas fórmulas, técnicas e tendências da cozinha internacional. Boa parte deles saiu da ementa de mestres já consagrados, como o molecular Hervé This, o nitrogênico Heston Blumenthal e o polêmico mas sempre brilhante Ferran Adrià. Uma seleção desse novo vocabulário, a Caffè traz aos seus leitores, em primeira mão. Leia, guarde e confira.

Ar

Preparado de leveza etérea, é uma variedade de espuma que, de tão fina, pode ceder a um sopro ou até a um olhar mais severo. É resultado de uma essência de aromas combinada com lecitina de soja, que garante a frágil estabilidade do preparado.

Azeites essenciais

Diz-se dos azeites aromatizados com extratos de ingredientes como ervas (alecrim, hortelã, lavanda), frutas vermelhas, especiarias (açafrão, cravo, zimbro, baunilha) ou ainda as essências mais procuradas, como as de trufas. Sua aplicação ganha destaques especiais nos cardápios e vem ganhando destaque nas linhas mais exclusivas dos azeites de grife.

Cacau

Uma das estrelas das novas tendências, regidas por duas de suas aplicações: o chocolate, que passa a ganhar grãos de origens premiadas e concentrações acima de 70% de amargor. Em Londres, é comum os cardápios apresentarem seus chocolates pela concentração. A outra é o uso da polpa fresca do fruto no preparo de cremes, purês e sorvetes, que têm paladar similar ao do cupuaçu, parente direto do cacau.

Chantilly

Para os antigos, um creme batido, com ou sem açúcar, que acompanhava o morango. Hoje, um creme similar, mas preparado com qualquer ingrediente – do café à batata – que proporcione a forma de uma pomada lisa e de textura fluida. Tornou-se uma sofisticada opção aos purês.

Contraste

Diz-se de qualquer tempero ou preparado que dará o choque de paladar característico de um encontro entre o agre e o doce, o frio e o quente, o yin e o yang. É o caso do travo da canela no serviço das ostras frescas, sugeridas pelo chef Checho Gonzalez.

Cromatógrafo

Instrumento consagrado pelos astrônomos para identificar a composição de astros, meteoros e outros corpos celestes. A cozinha contemporânea aplicou o aparato para analisar alimentos para controles de qualidade e precisão de molhos e reduções. E ainda para a análise sensorial de vinhos.

Emulsão

É a combinação de dois fluidos que não se dissolvem, mas se agregam quando submetidos a agito violento. É o caso dos aïolis e das maioneses, cujas variações ganham, no cardápio, essa denominação mais rebuscada.

Garum

Molho salgado de peixes fermentados ao sol, que os romanos usaram largamente em sua culinária. Esquecido por quase um milênio, está de volta como uma variação de molhos asiáticos como o nam pla e o nuoc nam.

Kappa

Variedade de goma extraída de algas, usada na composição de formas estáveis de soluções fluidas ou líquidas.

Karaya

Goma extraída da seiva da árvore Sterculia urens, usado como estabilizantes nas finíssimas espumas de aromas.

Languedoc

Intensos, capitosos, saborosos, são os vinhos do sul da França, mais exatamente da região do Languedoc-Roussillon, considerada a Catalunha francesa. Ideais para o verão brasileiro.

Languedoc, que ainda via como a Catalunha frarncesa: Comtes de Lorgeril Cabernet Sauvignon (FOTO Pedro Mello e Souza)

Lecitina

Subtância presente na soja e obtida pelo refinamento do óleo da semente. É usado em uma das mais modernas das criações de Ferran Adrià, o “ar” de aromas, um preparado ainda mais fino do que a espuma.

Matiz

Expressão que complementa a descrição de molhos, coulis ou reduções em que certos ingredientes usados revelam seu travo e seu paladar com um nível ligeiramente superior ao dos demais.

Microclima

Expressão que vem ganhando as cartas de café e de chocolates. Refere-se aos grãos cultivados e colhidos dentro de ambientes e situações específicas – de uma encosta especíal de um cafezal ou cacaueiro à vertente em que se expõe ao vento e ao sol. O resultado é um produto de características fortes e marcantes, que, aliado à produção pontual, ganha grande valorização do mercado e, claro, no preço final.

Mixologia

Nova denominação para a antiga ciência do barman e de seu repertório de misturas (ou mix) e criações. Os novos profissionais, desde já conhecidos como mixologists, encaram uma formação que inclui as gamas de paladar e as reações moleculares entre os ingredientes, na busca da harmonia perfeita.

Morphing

Dos efeitos de editores de imagens para a mesa, é uma fórmula de preparo de ingredientes que confere ao produto final um formato inteiramente diferente daqueles aos quais o ingrediente original se presta. É o caso da ervilha, que Ferran Adrià transformou em uma esfera de forma idêntica à da gema de um ovo pochê.

Nuvem

O futuro do já manjadíssimo petit-gâteau. É uma estrutura aerada, sustentada por um gelificante, como a metilcelulose. Permite que o seu interior guarde as caldas, sumos ou geléias que dão a graça ao prato, escorrendo, untuosa, após o corte.

Orgânicos

Expressão que ganha lentamente os cardápios brasileiros, no rastro não da pureza, mas dos preparados europeus, que só lidam com produtos orgânicos. Aqui, ainda está por conta da curiosidade, como a de um índio que se diverte com o espelho do conquistador.

Peixe-prego

Pescada assim denominada pela carne untuosa de especial brilho na constelação dos sushis. Isso, graças à gordura natural, que lhe confere um paladar untuoso e aveludado. No mercado internacional, é conhecido como butterfish e ganha essa denominação pelo óleo que solta na frigideira, dispensando a manteiga ou qualquer outro ácido graxo.

Reação de Maillard

Uma das reações químicas mais estudadas da gastronomia contemporânea. Fundamentos para o bom grelhado, é o comportamento entre ácidos e aminoácidos das carnes, que “suam” da carne sobre a chapa quente, solidificam-se e permitem que a superfície fique “selada” e a peça não perca sua suculência.

Sifão

Instrumento de bar que se encontrava em desuso e era usado no serviço de águas como a seltzer. Hoje, é usada no serviço de purês finíssimos (ver NUVEM) que ganham uma injeção de ar durante a descarga no prato. É o caso do chef Rolland Vuillard, do Le Pré Catelan, que serve seu purê de batata baroa defumada de sifão.

Shot

Literalmente, tiro. Nos bares, refere-se aos copos curtos, que se toma de um trago. Na cozinha atual, acompanha pratos principais e tornou-se uma forma original de se degustar um molho ou um contraste. Em sua releitura da moqueca, a chef Flávia Quaresma apresenta os ingredientes separados, com o molho de dendê servido em shot.

Suspensão

Espetacular efeito decorativo, que consiste em tratar pedaços pequenos de ingredientes com goma xantana, permitindo que fiquem em suspensão em um líquido.

Toro

É a barriga do atum. No Japão, é a fatia mais cara do atum, graças ao seu alto teor de gordura, que transmite textura e paladar inigualáveis ao corte do sushi. Aqui, é desprezada e, muitas vezes, seu destino é o lixo.

Tremella

Certa variedade de cogumelo frisadinho como uma renda, mas de consistência levemente gelatinosa.

Turbot

Prezadíssima variedade de linguado das águas do Mar do Norte, famoso pela sua carne branca, macia e suculenta, que se desfaz na boca e transmite um paladar próprio, sem os excessos do iodo do mar. É um peixe à parte, que os chilenos tiveram a felicidade de trazer para suas fazendas marinhas da Patagônia e torna-lo acessível aos paladares exigentes do Cone Sul.

Verrine

Combinação de verre, (francês para copo) com terrine. Na concepção atual, as camadas típicas das terrines são o tema dessa pequena dose de degustação, que harmoniza ingredientes e suas cores, valorizadas pela transparência de um copinho decorativo. Já está por aí há algum tempo, mas explodiu com os recentes cardápios do Atelier de Joel Robuchon.

Arrepiado Velho seria um daqueles nomes divertidíssimos de blocos cariocas. Isso, se já não fosse uma das mais celebradas vinícolas do Alentejo moderno. Não são de lá, mas chegaram após as dicas de David Booth sobre a área de Sousel, na sub-região de Portalegre. Os rieslings dão um show de frescor (em Portugal, eles dizem “frescura”), como esse da foto, o Riesling de Netas da White Series, perfumado, mineral, cítrico.

Dizem “netas” por conta de uma escolha de grãos de colheita mais tardia, de um sol que bate até novembro, o que dá um toque mais denso, mais dramático, com o equilíbrio luxuoso entre a acidez da uva com o carvalho francês bem temperado, o que mantém a boca ainda muito fina.

Outros dois brancos da casa contam com naipes de uvas que pouco – ou nunca – estiveram juntas: a antão vaz, o riesling, o verdelho e o chardonnay, de entrada de gama, que, lá, sai por 8 euros. Outro, mais elaborado, da série Arrepiado Collection, mantém o riesling e o antão vaz, dispensa o verdelho e troca o chardonnay pelo viognier. Madeira sem exageros, parte em cubas de aço, para dar uma elegância e uma maciez raras na regiao. A nota curiosa desses dois rotulos é o corte multinacional: em uma garrafa só, Portugal, Alemanha e França. União Européia é isso aí.

União Européia na garrafa: as lusas verdelho e antão vaz, a francesa viognier e a alemã riesling (Foto: Pedro Mello e Souza)

VINHOS

O NOVO PECADO DA CARNE

Como diferentes uvas transformam e dão nova grandeza a seu churrasco

Pedro Mello e Souza

O outono é uma temporada emblemática para os vinhos. Mais do que isso, é um ícone. E não somente porque é a época das colheitas no hemisfério norte, mas também porque é o momento da chegada dos guias dos vinhos, principalmente os pocket books ingleses, de Oz Clarke e Hugh Johnson. Em ambos, há capítulos dedicados às relações entre os vinhos e a comida – os dois autores entendem como ninguém que tão bom quanto beber bem é ter o que comer bem. E nos ensinam também o quanto os vinhos locais casam bem com as receitas – e, no nosso caso específico, as carnes. Sempre foi assim com os assados lentos de franceses e italianos, com os cordeiros e carnes de caça de australianos e sul-africanos e, recentemente, com as parrilhas e assados de argentinos e uruguaios.

Barolo Sarmassa: casamento mais do que consumado entre poderes e delicadezas (Foto: Pedro Mello e Souza)

Não por coincidência, muitos dos vinhos que casam bem com as carnes tem um quê de carnudo em seus paladares, o que abre possibilidades tão amplas quanto – a do carpaccio finíssimo ao mais espesso dos ensopados. Outra característica comum nos vinhos, que faz um bem danado às carnes vermelhas é o tanino. Um amacia o outro desde que não se exagere no sal. Fora isso, é consipiração divina nas grelhas.

Outro fator que pode contribuir com a delicadeza da relação entre o vinho e a carne é a medeira. Os tons levemente adocicados que o envelhecimento em carvalhos nos traz combinam com os açúcares que estão nas crostas das carnes grelhadas. Além disso, a carne mais delicada pode dar uma boa base para o vinho que tem ganhou aromas e sabores mais complexos com a idade.

Mas toda conspiração merece sua aura de segredo. Uma delas pode ganhar até contornos de heresia. É a carne com os vinhos brancos. Não se assuste e envolva o sommelier nessa alegre transgressão. Poderá vir um riesling australiano, que faz bonito com a opulência de um bife ancho. Ou, no dia seguinte, com a sua picanha fatiada ainda fria, tente um branco fresco. Ou, como sugere Hugh Johnson, champanhe.

Shiraz e syrah, étimos unidos na definição de Oz Clarke: “the classic barbecue wine” (Foto: Pedro Mello e Souza)

Escolha seu vinho antes de acender a grelha:

Cabernet sauvignon

Para uma uva completa, pratos completos, sejam simples ou complexos. Citamos os taninos acima? Eles estarão presentes para amaciar o prato. A carne requer ervas? Ela estará no copo. Há condimentos? As frutas estarão nos aromas, na boca e, finalmente, na alma, não importam as longitudes. E não precisamos falar somente dos franceses para esse complexo de efeitos. Basta, como sugere o crítico Hugh Johnson, seguir o rastro de todas as grandes regiões vinícolas no Novo Mundo, como África do Sul e Austrália, Chile e Argentina.

Argentino entende de de cabernet e, mais ainda, de carne, dois elos entre os simples e o complexo, como no rótulo do Las Moras (Foto Pedro Mello e Souza)

Malbec

Se essa uva naturalizou-se argentina, assumiu o seu lado parrilha com dignidade portenha. Corpulento, aromático, herbáceo, dramático e, como todas as carnes, musculoso. Mais do que um complemento, é quase um molho servido à parte. É uma uva tão amiga das carnes que se torna até uma companhia indicada para o mais novo fenômeno gourmet das grelhas, o hambúrguer. Especialmente se for de carnes como a picanha ou a fraldinha.

Fontodi clássico e a sangiovese, uma uva que cresceu junto com outro clássico toscano, a bisteca allà fiorentina. (Foto Pedro Mello e Souza)

Nebbiolo

Nesse misto de poderes e delicadezas, a combinação indicada é com o assado de carne que é batizado com um dos vinhos emblemáticos dessa uva, o barolo. No caso, o brasato, que cura no próprio vinho, em casamento mais do que consumado.

Malbec Terrazas: corpulento, aromático, herbáceo, dramático e, como todas as carnes, musculoso. (Foto: Pedro Mello e Souza)

Pinot noir

Os pinots franceses podem ir bem com carne, mas é bom ir devagar com aqueles cortes que apreciamos mais na grelha, como a picanhas ou os contrafilés de costela, entre eles os prime ribs e ojos de bife. Em vez disso, caem muito melhor, quase complementam, aquelas que são assadas lentamente, como os costelões ou, melhor ainda, aquelas que vão ao forno com molhos – se forem de vinho, melhor ainda.

Sangiovese

A combinação dos vinhos e dos pratos do mesmo terroir tem exemplo adorável com essa uva, quando estamos no Chianti. Ali, guarnece a bistecca allà fiorentina, o maior de todos os bifões, com suas marcas de grelha que marcam a carne com decoração e paladar de brasa. Os steaks em geral são indicações certas de Oz Clarke para outro vinho medalhado à base de sangiovese: os brunellos.

Syrah

O crítico Oz Clarke é categórico em relação a essa uva francesa: “the classic barbecue wine”. E não somente os shiraz de Austrália e Nova Zelândia, que o têm como companhia de seus cordeiros, especialmente quando a uva é combinada com o cabernet sauvignon. Mas também os próprios franceses, pela pancada de corpo e aroma, um vigor, enfim, pelo qual as carnes tanto imploram. E se a chapa quente nos trouxer um steak au poivre, o syrah vai brilhar.

Tannat

Mais um caso em que os taninos acariciam a carne. Nesse caso, todas as que chegam à mesa uruguaia, não somente os bifes de costela (ojo, ancho) que combinam o impacto do crocante externo, a maciez externa e o corpo da gordura, que toma a peça toda. O tannat levanta a carne, a carne levanta o tannat e assim por diante, em um belíssimo balé à mesa.

Um dia, os filósofos, antropólogos e pensadores estabelecerão a relação entre o existencialismo francês da década de 50 e o fervor das ordens beneditinas de 15 séculos de idade. Enquanto isso, o elo mais simpático entre as duas correntes históricas da literatura e da religião está nas mesas dos cafés em torno da abadia de Saint-Germain-des-Près. Em cada uma delas, o testemunho da explosão intelectual do início do século XX, onde se desenvolveram versos de Apollinaire, novelas de Camus e Hemingway, esboços de Picasso e as brigas – porrada mesmo – entre Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.

Cada vez que venho a Paris, visito um deles. Dessa vez, fui direto para a esquina principal da região, na esquina de Saint-Germain com Rue Bonaparte, onde está o Café de Flore. Não estava cheio, como era de se esperar de uma quinta-feira à noite, mas o climão estava todo lá, com o mais original estilo “art deco”, de suas origens, em 1813. Ali, degusta-se um simples café ou um sofisticado “confit” de pato tal como no tempo em que se sentava ao lado de escritores como Ernest Hemingway, Albert Camus e André Gide e assistia-se ao inquieto e explosivo romance entre Beauvoir e Sartre. O caso entre os dois escritores e as discussões que comandavam em torno do existencialismo estão retratados no filme “Les Amants de Flore”, lançado em 2006.

Mais adiante, quarteirão seguinte, no encontro do Boulevard Saint-Germain e Rue de Rennes, está o Deux Magots, que se denomina “café literaire”. E com razão. Desde 1873, quando abriu ali, transferido de algumas quadras adiante, recebia nomes como Verlaine, Rimbaud e Mallarmé. Sua vocação para ponto de encontro de escritores levou o café a estabelecer um prêmio literário, em 1933, iniciando uma tradição que dura até hoje. Na varanda ou no salão, algumas tradições do serviço também se mantêm, como o preparo de algumas especialidades na frente do cliente. É o caso do “chocolat à l’ancienne”, preparado à antiga, na frente do cliente, com o garçom a dissolver a pastilha de chocolate no leite quente.

Em frente ao Café de Flore, do outro lado do Boulevard Saint-Germain, está a Brasserie Lipp. Menos café, mais restaurante, o mesmo charme dos vizinhos e a mesma clientela histórica, de Proust a Chagall e outro casal histórico: Simone Signoret e Yves Montand. A cozinha guarda a influência alsaciana de seu primeiro proprietário, com especialidades da época da inauguração, em 1880, como o “choucroute garni” e os “pieds de porc” (pés de porco recheados). No ato da reserva, insista em ficar próximo à janela, onde é possível esbarrar com clientes como Harrison Ford ou Sharon Stone.

Mas o que tudo isso tem a ver com as ordens beneditinas do século VI? Simples: nessa época, o bispo de uma Paris recém liberta dos romanos mandou erguer uma abadia nos prados a sudoeste da Île de La Cite, onde a pequena cidade ainda se concentrava. Destruída e reconstruída como igreja, a abadia beneditina foi consagrada ao bispo que a ergueu. Canonizado, o sacerdote é conhecido desde esta época como o São Germano dos Prados.

Ou, como preferimos, Saint Germain des Près – tema de um clássico da minha infância, interpretado pela cantora Nicoletta, quee batiza, com graça existencialista, esse depoimento saudosista.