St. Germain, Rue du Bac. Vindo de cima, de toda a galeria que vai da Grande Épicerie até a pequena esquina em que praticamente se esconde o Atelier de Joël Robuchon, a rua é pura gastronomia. Fora um ou outro armazém destinados a mariscos frescos, não há um porto seguro para os frutos do mar. A não ser no caso do Gaya. É a sede náutica do decano Pierre Gagnaire, que trata peixes e mariscos ainda à antiga, com molhos ricos – mas o frescor dos produtos faz toda a diferença.

Há cardápios do momento, com o peixe que caiu na rede naquele dia. E muitas ostras, das quais ele foi um dos pioneiros na descoberta das denominações francesas modernas – não basta ser de Belon ou ser fine de Claire. O que vale agora é o produtor, tanto no rótulo de um vinho especial. Assim, nomes como os de David Hermé, Christine Follet, Yvon Madec e a família Gillardeau, começam a ganhar destaques especiais em cardápio específico.

O purista tem razão em pedir a seleção de ostras frescas, mas há criações interessantes, em que o Gagnaire une as ostras em um ensopado leve com alho-poró, foie gras e fatias finas de salsicha de Morteau. Há pratos para todos os bolsos e o peixe é a pedida maior. Esqueça chernes e badejos. Ali, prova-se uma tainha de alto nível ou ainda peixes que só conhecemos lá, como o colin, o sébaste e o lieu, todos na seção “Marée Modeste”.

Para bolsos mais fartos, a trilha, que chega com cogumelos girolle, ou a dourada real, também com seu foie gras, também está ali. E com preços que nunca superam os que encontramos aqui, normalmente na média dos 80 a 100 reais. Por isso, vale a pena fugir do roteiro básico dos bistrôs de St.-Germain. O quente das marés está ali, na Rue du Bac.

Salsichas de moreteau na cobertura do refogado de ostras com foie gras na manteiga da Normandia: um pouco do peso de Pierre Gagnaire (Foto: Pedro Mello e Souza)

MATÉRIA PUBLICADA NO CADERNO ELA GOURMET,

NA EDIÇÃO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2014, DE O GLOBO,

Há pouco mais de dez anos, quando realmente decidiu-se pela cozinha, mantendo a linhagem de sua família, Thomas Troisgros buscou informações sobre cursos na França, berço reconhecido da alta gastronomia, ou na Suíça, referência em hotelaria. Na dúvida, foi direto ao assunto e consultou Joel Robuchon, amigo de seu pai, Claude, sobre onde se inscrever. O velho chef não teve dúvidas: indicou o Culinary Institute of America e tratou pessoalmente de um dos fundamentos para entrar na escola, uma carta de recomendação. Na época, o estágio que cumpria no restaurante do seu pai em Nova York, selou o destino do jovem Troisgros.

O brasão da entrada pela qual cruzaram alguns dos melhores chefs do mundo - alguns brasileiros, inclusive (Foto: Pedro Mello e Souza)

Na época, a única referência do chamado C.I.A no Brasil era a agência de inteligência do Pentágono. E poucos associavam a uma instituição centenária – a primeira turma é de 1888 -, que acabaria formando chefs medalhados, hoje míticos, como Anthony Bourdain e daquele que é tido como um dos maiores cozinheiros de Chicago, Grant Achatz, do Alínea, considerado, hoje, como um dos dez melhores restaurantes do mundo.

Foi a escolha certa, lembra Thomás, que destaca na escola americana aquilo que as outras não tinham, uma diversidade de culturas na gastronomia muito maior do que as referências francesas, que, praticamente, focavam seus currículos na culinária do país. “Tínhamos professores de todos os países do mundo, o que abre aos alunos um campo bem amplo de aprendizado sobre outras culturas, especialmente as da carne”, conta.

Em pleno coração de Napa Valley, o velho château abriga a venerável escola (Foto: Pedro Mello e Souza)

Na sala de Thomas, um outro nome conhecido entre nós, o de Rafa Costa e Silva, que brilha, hoje, com seu Lasai, em Botafogo. Ele foi outro a se surpreender com a sugestão de uma escola fora da Europa, especialmente em um país que não tinha uma gastronomia tão reconhecida no Brasil. E lá foram eles para o curso de dois anos, no campus da Coste Leste, localizado em Hyde Park, a uma hora e meia de carro de Nova York.

Anos antes, outro nome bem conhecido dos brasileiros já tinha cumprido sua trajetória na instituição: Felipe Bronze. “É um curso extremamente rigoroso, para quem quer mesmo fazer a sua vida nas cozinhas”, explica ele, que chegou ao curso quase por acaso, quando recebeu de Bel Coelho, hoje chef e consultora, um formulário para inscrição. Preencheu e deu no que deu: hoje, é um dos chefs mais premiados do hemisfério.

Todo esse rigor do Culinary Institute of America rende bons alunos, mas também uma grande cota de desistências. “Dos mais de 40 alunos da minha primeira turma, somente 13 se formaram comigo”, lembra Thomas Troisgros. As exigências iam desde a intolerância com faltas e atrasos – não mais do que dois por ano – até a fiscalização de todos os detalhes de aparências, da barba aos sapatos, da limpeza das jaquetas à perfeição dos toques e até dos nós nos lenços.

Rafael Costa e Silva lembra-se bem das passagens dos chefs pela turma, desde as primeiras horas da manhã: “parecia uma vistoria militar, com os alunos perfilados como um batalhão de soldados diante de um oficial do exército”, diverte-se. “Queriam quebrar um pouco a imagem meio marginal dos chefs modernos e mal toleravam qualquer coisa que comprometesse o asseio, como barbas e tatuagens”, completa, confirmando o que já dizia o crítico americano Craig Clairborne: “O C.I.A. está para a culinária como o curso Julliard está para a música, mas também como West Point está para o exército”.

Hall de entrada em estilo medieval - e as bandeiras da diversidade dos alunos (Foto Pedro Mello e Souza)

Mas o esforço foi recompensado e, antes de partir para sua carreira na Espanha e sonhar com seu restaurante no Rio, Rafa foi convidado para assumir o restaurante de um dos quatro campus do C.I.A., o de San Antonio, no Texas. Hoje, o mais badalado – e mais acessível – para os brasileiros é a sede da instituição, em Nova York. Mas há quem sonhe em cumprir o seu curso na venerável sede de Santa Helena, na Califórnia, em pleno coração do Napa Valley, ponto de peregrinação da moda, na área dos pratos e dos copos.

É um château que abrigou uma vinícola até os anos 80 e que, por trás de seus muros cobertos de heras, exibe uma estrutura espetacular de salas de aulas e auditórios, cozinhas de se perder de vista, restaurantes em que os próprios alunos cozinham, lojas de equipamentos. Em todos eles, algo a aprender, em uma rotina que podia começar de madrugada, como lembra Felipe Bronze: “Quando tínhamos aulas de café da manhã, estávamos a postos às duas horas da manhã, preparados e atentos às aulas teóricas e, depois, às práticas, não importa o quanto se trabalhou no dia anterior”, conta o chef, que passou por essas agruras ao lado de Daniel Giust, hoje o braço direito de Rané Redzepi, no Noma, em Copenhaguem, bicampeão entre os eleitores do 50 Best Restaurants of the World.

Se tivessem estudado na California, tanto Felipe quanto Rafa e Thomas teriam enfrentado um desafio mais familiar mas não menos rigoroso, a do chef Almir da Fonseca, o único professor brasileiro do C.I.A. Ele foi chef em São Francisco nos anos 80 e professor do Instituto de Culinária da Califórnia. Com esse currículo e mais um prêmio como melhor chef da região da vizinha Sonoma, em 1991, ele foi chamado para dar aulas no CIA logo na virada do século, comandando uma dezena de matérias, entre elas Cozinha Mediterrânea, Desenvolvimento de Menus, Cortes de Carnes e Peixes. “Recebemos alunos de todo o mundo e, além das recomendações e das experiências de seis meses em restaurantes, exigimos muito inglês e matemática”, explica Almir. Felipe Bronze se lembra bem dessa exigência: “Na época, não falava inglês como hoje, o que complicava muito nas aulas técnicas, como as de cortes industriais de carnes, que são muito diferentes das que temos aqui”.

“Food is Life – Create and savor yours” é a assinatura do Culinary Institute of America. E um indicador de como a instituição quer libertar o aluno após dois anos de aprendizado – e mais dois, se ele quiser atingir o nível Bachelor, de administração avançada. Os investimentos não são modestos. No nível básico, cada aluno tem de desembolsar algo entre 50 e 70 mil dólares, incluindo o curso, a moradia, os uniformes, os livros e os equipamentos. E podem incluir alguns cursos de extensão, como fez Thomas Troisgros, que incluiu em seu currículo matérias como Gastronomia no Cinema e na Literatura. E outros como o de Food Design, com técnicas de apresentação de pratos e até iluminação para fotografia, como as que Felipe Bronze trouxe com ele, mostrando que, na cozinha, O C.I.A. é a mais saborosa das centrais de inteligências americanas.

O título desse post parece uma fábula de La Fontaine. Mas os tempos são outros e a frigideira crepita, especialmente na Inglaterra, onde ovo é coisa muito séria. Qualidade manda, a casta orgânica impera, o paladar determina, mas os cuidados com a granja, alimentação das galinhas e até a sanidade mental das aves mostram o quanto aquele reino é unido, pois estão sujeitas a um selo de garbo imperial, o Lion Quality.

Indicam e certificam a melhor origem, portanto, com rigores que já levou gente pra cadeia – teve um espertalhão que encarou três anos no xilindró por carimbar o selo em ovos que cortariam o apetite de um rato. Enganou a milhares de consumidores na Inglaterra, na Irlanda e na França, que já se acostumaram a confiar na chancela.

Outra coisa séria, e lá quase tanto quanto os americanos, é a atenção e o apoio aos soldados da rainha, em campanhas de (muita) guerra e (pouca) paz, heroicamente metendo o bedelho onde não são chamados. Uma dessas atenções chega exatamente com o selo Lion Quality, os Eggs for Soldiers, uma série de ovos caipiras, lançados pela Noble Foods, da região de Hertfordshire.

O design das caixas lembra os equipamentos de campo e visa exatamente isso, promover ajuda – eels mesmos contribuem com 15 pennies por caixa de seis unidades grandes. O conceito valeu à empresa um badaladíssimo prêmio Red Dot Design, no ano passado, na categoria brand design. A criação é da Springetts Brand Design Consultants, de Londres, que ainda provoca o consumidor com um ovo quente na capa. Falei que isso era coisa séria.

Vinho do dia, vinho de qualquer dia: Gravner Anfora. Sim, sem acento circunflexo. E, sim, feito em ânforas, à antiga, natural, com uvas ribolla – ou rebula, em solo de terras que o realismo e o imagineário não vêm mais a diferença entre o que são terras italianas ou eslovenas. É lá que Josko Gravner mostra quem é o Cézanne dos vinhos. Na cor inclusive, que ele chama de âmbar – e fecha a cara quando chamam de “orange wine”. O resto, ele vai mostrar em janeiro, quando vier ao Brasil mostrar os seus vinhos, em evento que a Decanter promove em São Paulo, no restaurante Cantaloup, e no Rio, no Margutta.

As ervas estão em casa. Especialmente agora, com a chegada do conceito da horta urbana, que traz plantas comestíveis, fáceis de criar, para dentro dos ambientes. Dois exemplos famosos: o da grife alemã Auerhahn, que lançou um conjunto que é puro sabor de design. Trata-se do Krautergarten (em português, jardim de ervas), uma estrutura para mesa – inclusive a jantar – montada em plástico de alta resistência. No acabamento, um kit de vasos em aço inoxidável polido. No conceito, um complexo de irrigação, que pode chegar à mesa ou à cozinha de design que mantém as plantas sadias e viçosas, podendo ser usado à minuta, com as ervas rasgadas na hora. A outra é do vegetal designer francês Patrick Nadeau, que já tinha sugerido um kit elegante de bolsas pretas em poliéster, que são penduradas na parede em estruturas de pvc e aros de metal.

As ervas giraram o mundo. Literalmente. Parte da navegação evoluiu nas rotas sangrentas em busca de novos aromas, os mesmos que, dizem os humanistas, causaram a decadência do Império Romano. Mas como toda a décadence pode ter a sua élégance, há os registros literários que Apicius, Plínio e Columella deixaram para o mundo da culinária, embora ambos também tivessem suas pitadas de exagero. Antes deles, os médicos egípcios e gregos condimentavam os doentes; depois deles, os árabes e os provençais, os druidas e os alquimistas, em uma milenar fusão entre a medicina e o paladar.

Hoje, podemos tem em casas os oréganos das pizzas, os alecrins dos cordeiros, os louros de César, os cominhos de pães, queijos e licores, a sálvia, que torna a saltimboca tão romana, o cardamomo, que encerra um banquete que lembra a dos antigos embaixadores turcos, os famosos “nababos”. Mesmo em endereços muito finos, as ervas dão o seu fumo de nobreza em hortas domésticas. São as cebolinhas que tingem de verde os jardins do hotel Bel Air, em Beverly Hills – e que dão o frescor a refeições de seus clientes famosos, de Robert Redford a Oprah Winfrey. Ou os alecrins, que os gregos denominavam “rosas marinhas”, que inspiraram os latinos, atiçaram os provençais, coloriram os mediterrâneos. E que, hoje, florescem (sim, com flor e tudo) nas hortas de santuários da enogastronomia, como o Castello di Ama, no coração do Chianti.

Mas há ervas que não podem cair no esquecimento. Segurelha, estragão e verbena estão entre os exemplos de condimentos que saíram do anonimato para perfumar o cardápio mais badalado do mundo, o do Noma, em Copanhagen. A origem, os canteiros que o chef mantém, no melhor estilo das hortas urbanas. Em Zurique, o chef Martin Sürbeck usa ervas silvestres e brotos como os de agrião, do fundo de seu restaurante, para preparar itens que lhe valeram a estrela no Michelin. Entre eles itens surpreendentes como as cidreiras do sorvete da sobremesa. No coração do Abruzzo, na costa italiana do Adriático, a sálvia é quase uma praga, de tanto que ocupa nos jardins do restaurante La Bandiera, outro restaurante contemplado pelo guia francês. Ainda mais seletivo, outro chef estrelado, Alain Passard, do Arpège, de Paris, recorre a uma horta nos arredores da cidade para escolhe pessoalmente as ervas do dia.

Quem fala em ervas, fala em chá. Mas quem fala em chá, fala em Inglaterra? Nem sempre. Pode-se falar, em vez disso, em um belo jardim de inverno de uma histórica mansão. Ali, tome um farto café da manhã acompanhado da melhor seleção de chás de Buenos Aires – deixemos de modéstia: de todo o nosso hemisfério. E com direito a música clássica na trilha sonora. Estamos falando da Tealosophy, loja de chás que se tornou uma atrações contemporâneas na capital argentina. Lá, ao lado do Hotel Alvear, a especialista em chás, Inés Berton cria “blends” variados de chás verdes, pretos e fermentados. O lugar, por si só, é uma viagem. E vale a viagem, sem qualquer trocadilho com o chá.

Nessa mesma rota entre Buenos Aires e Londres, pode-se passar por Frankfurt, com direito a escala em São Paulo. Mais do que metrópoles, são cidades-sede da grife alemã Tee Gschwendner, que sugere misturas para chás que vão da melissa à lavanda, que se associam a tons exóticos como os do sândalo indiano e outros europeus, como os do aneto e do fenogrego, só para citar dois daqueles que foram citados como obrigatórios pelo Codex Alimentarius de Carlos Magno, ainda no século X.

Mas não é só na área das infusões que o Brasil integra o fino mundo das ervas. O espírito desbravador do chef Alex Atala o levou a descobrir o potencial de ervas que, antes só serviam mesmo à farmácia popular, com as famosas garrafadas medicinais. Uma delas, descoberta em uma barraca de feira de Belém do Pará é a priprioca, que tornou-se um dos símbolos de sua bandeira pela valorização dos produtos nacionais. Outra delas é a assa-peixe, bem conhecida pelos mineiros, que a usam como a denominação indica, na frigideira. Ou ainda na polinização de um mel denso, dourado e saboroso, que ainda serve como remédio para males da respiração.

Da decoração dos ambientes para os pratos, outro elemento da moda chega, dessa vez, do oriente. É o shiso, uma erva da família de mentas e hortelãs. Além do sabor refrescante da família, a planta gera uma folha imensa, às vezes do tamanho de uma mão, usada na guarnição de pratos fritos ou crus, como o sushi. Decoração, moda e tradição também estão juntos com as ervas que aromatizam azeites, vinagres, licores e até vodcas como a Blavod, que tem a cor escura como a de outros preparados à base de plantas, da Angostura ao Fernet Branca, que, contrariando o nome de seu criador, é escura. Em todos eles, um outro tempero, o da cura, pois são receitas de antigos boticários, que tinham as ervas como a chave para curas de todos os males, dos físicos aos espirituais.

São as ervas, dando a sua volta ao mundo e sua revolta no tempo, para trazer às nossas mãos, em nossas casas, um conjunto saboroso de temperos e de histórias.

Já não tenho paciência para a pensata sobre um vinho que é bom para os cariocas porque é perfeito para a beira da piscina. Como assim? Não há tantas piscinas assim que difundam um gosto por uma bebida específica para as suas margens, fora cervejas baratas, mergulhadas naqueles abomináveis geleiros da Budweiser. Ou uma caipirinha. Ou um pavoroso uísque com redbull. Nem em São Paulo é assim. Brasília, talvez.

Fica difícil, portanto, pensar em bebidas mais refinadas, a não ser nas exceções dos champanhas, para os bolsos mais largos das bermudas importadas. Para outras, quase nada, muito menos os vinhos brancos, muito menos os brancos espanhóis, diferentes, com ginga própria, como esse aí, o Verderol, um refresco de muitos perfumes de flores e frutas e, na boca, uma acidez delicada. Esse vinho é a piscina.

Além disso, se piscina remete a verão, o Verderol é mais para primavera – e longe do cloro e das crianças barulhentas, mas próximos de brincadeiras nada infantis como petiscos mais salgados como um chouriço português. Ou a vieira e o mexilhão, que, convenhamos, não são de beira de piscina. Além disso, a mesma primavera do rótulo está no paladar de um vinho leve, que desce fácil.

Coisas que se tira da uva verdejo – não confundir com o verdelho português – e que dão orgulho a regiões como Rueda, onde é o branco-símbolo daquela pequena nação de vinhos redondos, com trocadilho. Esse, com simpatia no preço (andava na casa dos 50 reais, na Grand Cru) e até no nome dos produtoressimpáticos até no nome: Hijos de Alberto Gutierrez.

Fica um pouco dificil pesquisar expressões sobre vinhos quando o próprio dicionário da Academia Francesa os ignora oficialmente nos seus verbetes. O Larousse ainda os registra, mas sem a profundidade que merece uma chenin blanc, descrita apenas como uma cepa do Loire que dá origem aos vinhos de Vouvray. Não se lembram nem de dizer que é uva branca, que gera vinhos interessantes, differentes, uns mais doces, outros mais secos, em outras áreas como Saumur e a mais antiga delas, Anjou.

E, claro, não dizem o quanto podem evoluir em áreas como Swartland, na África do Sul, onde a uva foi recebida e acalentada até que revelasse novos brilhos, como no rótulo Kloof Street, produzido por uma certa família Moulineux. Mantém aquele toque oleoso do original, o doce aveludado de um pêssego, mas tem um lado crisp e um toque de queimado que, bem disse a Ludmilla Ecard, a nada vulga Luly, mulher do Rafael Crisafulli, que nos proporcionou a experiência: lembra frango assado – preparado à marbella, completaria eu.

Moulineux Kloof Street Chenin Blanc 2013. Notas de pêssegos e frango assado - ou peru, já que o Natal está chegando (Foto: Pedro Mello e Souza)

Mas os velhos authores, veneráveis como Pierre Galet, Gilbert Garrier e Alex Lichine começam a dar as pistas para os achados de Tom Stevenson (Sotheby’s Wine Encyclopedia) ou da história completa no mais completo histórico da uva, o Wine Grapes, de Jancis Robinson. Encontram evidências do século VI, nos vinhedos dos monges de Saint-Maur, nos anos 800, sob a denominação bon blanc, na virada do primeiro milênio, no convento de Glanfeuil, ao fim dos 1400, quando já ganhava denominações como plant d’Anjou e já era citado em Gargantua, de Rabelais:

“avec gros raisins de chenin,

lui estuvèrent les jambes si mignonnement

qu’il fût tantôt guéri”

Mas a poesia frutada desse vinho é mais antiga do que Rabelais e, mais do que nas folhas, está nos copos. É uma das mais antigas uvas brancas ainda em uso. E uma das mais novas a ganharem atenção dos sommeliers – os enólogos já a levaram para a Espanha, para a Califórnia, para a Argentina e até para o Peru, onde gera certo tipo de pisco. Hoje, está na África do Sul o maior vinhedo de chenin blanc fora do Loire. E tornou-se uma uva tão importante para a região quanto os chardonnays.

No andar de cima do mítico restaurante Per Se, no prédio da Time-Warner, Washington Square, está uma dica de como entender os cuidados que cercam os ingredientes de Nova York, seus frescores, seus aromas originais, suas caras locais: o restaurante A Voce. O salão aberto dá ao cliente uma das exclusividades do vizinho de baixo: a vista espetacular do Central Park, que sugere a visita durante o dia, quando a luz dos janelões dá dimensão ao ambiente.

Os sabores começam a chegar com as bruschettas preparadas com o recheio de uma salsicha italiana que começa a ser resgatada do passado, a n’duja, assim mesmo, com apóstrofe, como no dialeto calabrês. Chega com outro sabor tão italiano quanto o restaurante: o funcho – lá, o finocchio -, que dá frescor às especiarias do prato, que é coroado com um belo ovo frito.

A rigor, a bruschetta seria uma entrada, mas tem a dimensão principal de um prato completo. O mesmo acontece com a porção de cogumelos do tipo portobello. A moda exige que sejam denominados como funghi eringii, uma das espécies desse gênero carnudo como um filé, de sabor travado como o de uma truta, mas adocicado como um milho.

Grandes como filés, os cogumelos royal trumpet, também conhecidos como eringi e cardoncello: entradas tratadas como pratos principais (Foto: Pedro Mello e Souza)

A graça do restaurante é ficar nessas entradas, mesmo que a brigada ofereça sempre uma série de fórmulas atraentes de almoço, sejam nos pratos, sejam nos preços. Mas há sugestões que valem a pena seguir, como a do pinot noir do Oregon, um dos mais atraentes da carta: leve, perfumadíssimo, descomplicado – como o próprio restaurante.

10 Columbus Circle

New York, NY 10019

Reservas: +1 212.823.2523

www.avocerestaurant.com/columbus/

Esse é o tipo de post que deveria entrar ou na época do Halloween. Ou dias antes do 14 de julho, data que a França ainda festeja, aom alegria inocente e desinformada, um dos maiores tropeços de sua história: a Révolution, que deu errado – não só a monarquia voltou como instaurou-se um império -, atrasou o desenvolvimento do país, deixando-o sempre um século atrás de ingleses, americanos a alemães, e ainda trouxe o tumor das travas sindicalistas que minam o país até hoje.

Mas como quem fez a cerveja estava mais na onda dos rótulos macabros – Malheur, Lucifer e outros exemplos tremelicantes, a nota é atemporal, como deve ser qualquer tema divertido. O La Guillotine é um desses temas. É uma cerveja que chega em garrafa de cerâmica, tampa comum mas com o prateado champenois, em um charme que o produtor imprime em uma gama interiminável de outros tipos. Esse, que me apresentou foi o Tom Lima, do Delirium Café, em Ipanema.

E uma bebida adorável, de bom corpo, manto amarelo ouro, pontuada com amargor que se desenvolve bem com a temperatura. Tem corpo de médio a intenso e uma acidez que toma toda a língua, não somente o fundo da boca. Abre com nariz de pêssegos maduros e boca que cresce com geléias, passando por alguma torra até chegar a uma surpresa final de abacaxi. Não entendo as baixas cotações da RateBeer. Mas fico satifeito em contrariá-las.

RÓTULO: La Guillotine

PRODUTOR: Brouwerij Huyghe

PAÍS: Bélgica

REGIÃO: Bruxelas

TIPO: Belgian strong pale ale

ÁLCOOL:8,5%

Beer Advocate: 89/95

RateBeer: 78/55

Brejas: 3,7 / 3,9 (max. 5,0)

Talheres: 85-90 (início/fim)

No Belcanto, em Lisboa, os percebes de José Avillez e o lado molecular de um crustáceo estranho para gente (nada) esquisita(Foto: Pedro Mello e Souza)

Curiosa, assustadora e polêmica especialidade das costas portuguesas, galegas e asturianas, trata-se de um crustáceo que se prende à rocha, na altura das ondas, com um pé longo, escuro e rugoso, que termina em uma cabeça de cascas duras mas bem lisas, como se fossem bicos de pássaros tragados pelo pena de algum designer hiper-realista. Ou como conchas redesenhadas e polidas pelas águas dos milênios para criar um efeito que lembra os mosaicos de vidro de Antonio Gaudi. Em Portugal, é serviço obrigatório em qualquer restaurante de frutos do mar.

Em resumo, a aparência lembra mesmo a de uma alegre e desafiadora cornucópia, sugerida na primeira denominação científica da espécie, Pollicipes cornucopia. Hoje, a comunidade científica a reconhece como Mitella policipes. Mas mantém, nas monografias, respeitosamente, as antigas histórias que contavam que viriam dali os gansos de pescoço preto. Daí a denominação inglesa, goose barnacle. Haja criatividade mesmo, pois esse crustáceo é distante dos demais em qualquer grau de parentesco.

O truque para o consumo da carne longa, delicada e muito branca por baixo do couro que lembra o de um pequeno elefante, é pensar em cada percebe como se fosse uma flor que se tira da colônia, como se tira uma rosa de um buquê: morde-se levemente a parte logo abaixo da ponta, o suficiente apenas para a puxada delicada do “caule”. Hoje, os percebes estão sob proteção em toda a Europa, mas são largamente degustados somente em bares ou restaurantes litorâneos, que os servem crus ou cozidos no vapor.

Garrafa curta, aparência simpática no copo que desce fácil: Vedett e o frescor de uma belgian witbier (Foto: Pedro Mello e Souza)

Em meio às veneráveis cervejas de abadia que dominam o imaginário cervejeiro, é coisa rara pensar em uma cerveja belga fresca. Mais ainda em estilo witbier, a cerveja de trigo que faz a alegria do sul da Alemanha. Mas a Vedett é uma delas. Tem o frescor do seu estilo e nucances de aromas cítricos. Desce fácil mas com elegância, deixando aquele típico amargor das cervejas de boa qualidade, como sugere seu fabricante, a Duvel-Moortgat. Até seu formato de garrafa curta, sem os long necks, tornam a Vedett simpática e adequada para se refrescar em um dia de sol. Ou para acompanhar pratos contimentados como os das cozinhas japonesa e tailandesa.

RÓTULO: Vedett Witbier

PRODUTOR: Moortgat Brouwerij

PAÍS: Bélgica

REGIÃO: Antuérpia

ESTILO: Witbier, cerveja de trigo

ÁLCOOL: 4.7%

QUEM TRAZ: Interfood

Mariage Parfait, uma das expressões da denominação "gueuze-lambic", tal como apresentada pelo Fabinho, no Herr Pfeffer (Foto: Pedro Mello e Souza)

Não me pareceu claro o que querem dizer com o tal “casamento perfeito”, do rótulo Mariage Parfait. Pode ser pela percepção de que os três anos de envelhecimento dessa cerveja gueuze, da cidade de Lembeek, sirva como um “timing” perfeito para um noivado. Mas pode ser também a relação entre os tipos de cervejas que a cervejaria Boom usa, as lambics, de fermentação espontânea – a parte maior é da envelhecida e apenas 5% da nova, para levar a uma segunda fermentação. Seria um toque lúdico com 95% de experiência para um matrimônio ideal? Afinal, o que é um casamento sem as bolhas de uma segunda fermentação?

Ou quem sabe, ainda, que o tal casamento seja a relação entre os paladares, que começam com acidez no nariz, que lembra a de uma acerola, e da boca, que remetem a um vinagre nobre, ambos oscilando com a doçura equilibrada que a bela cor dourada já denuncia? Qualquer relação exige isso: doçura. Mas pode ser também que se refiram à duração perfeita de um casal, que pode, tal como essa cerveja, superar as duas décadas de perfeita harmonia, começando fresca como a cerveja que é e terminando evoluída como o vinho que essa bebida merecia ser. Resumindo: no caso da Mariage Parfait, o importante é que a gente saiba que tem um casamento perfeito, não importa a fórmula, ali mesmo, no copo.

RÓTULO: Mariage Parfait

PRODUTOR: Broujerij Boom

TIPO: Gueuze-lambic

REGIÃO: Lembeek

PAÍS: Bélgica

ÁLCOOL: 8%

Aos intelectuais de plantão, o doce aviso: a expressão cannelé não tem nenhuma relação com canela, embora a especiaria possa, incidentalmente aparecer em alguma receita. A expressão vem da forma externa d0 preparado, todo marcado por pequenas canaletas paralelas, marcadas, de cima a baixo, pelo desenho das forminhas próprias, em uma versão menor dos bolos de antigamente.

As porções mais proeminentes de sabores estão estão mais na baunilha e na manteiga, que se juntam a leite, açúcar e farinha para encerar o espetáculo no palco dos petit-fours, acompanhando o café, como nesse, canelado por coincidência, no fin do almoço do restaurante Helène Darrose, em Londres.Lugar bem apropriado, já que os ingleses sempre tentaram se apoderar de Bordeaux, área de origem do doce. De alguma forma, ficaram com um pedaço…

Todos esses ingredientes podem dar ao cannelé uma exposição tão vibrante quanto a que acontece, atualmente com os macarons. Carla Daudt é craque nos dois, tanto nos sabores quanto nas consistências e, sobretudo, nas aparências, quando tornam-se um finger sweet para qualquer ocasião. Inclusive na sobremesa, como no cannelé que compõe um trio de sobremesa do Terèze.

Elegância e equilíbrio. Tem um nariz quente, suave no frutão vermelho, uma boca intensa mas aveludada, como convém a um barolo nobre, com sua relação de vizinhança com o pinot noir. Pintam terras, trufas e outras delicadezas que as vinhas de 55 anos nos retornam do terreno rústico, fechado, pedregoso, de pouca areia. Talvez venha desse rigor a estrutura firme mas gentilíssima desse vinho de cor bem clara (falei em pinot noir?) e que segura (ou se segura – 14,5% de álcool) bem a caça – e o cordeiro que o Luciano Bosegghia preparou, na degustação que a importadora Barrinhas promopeu no Alloro.

RÓTULO: Sarmassa

PRODUTOR: Marchesi di Barolo

CORTE: Nebbiolo 100%

REGIÃO: Piemonte

PAÍS: Itália

SAFRA: 2008

Cordeiro com risoto à parmigiana, do Alloro, para a estrutura do Sarmassa (Foto: Pedro Mello e Souza)

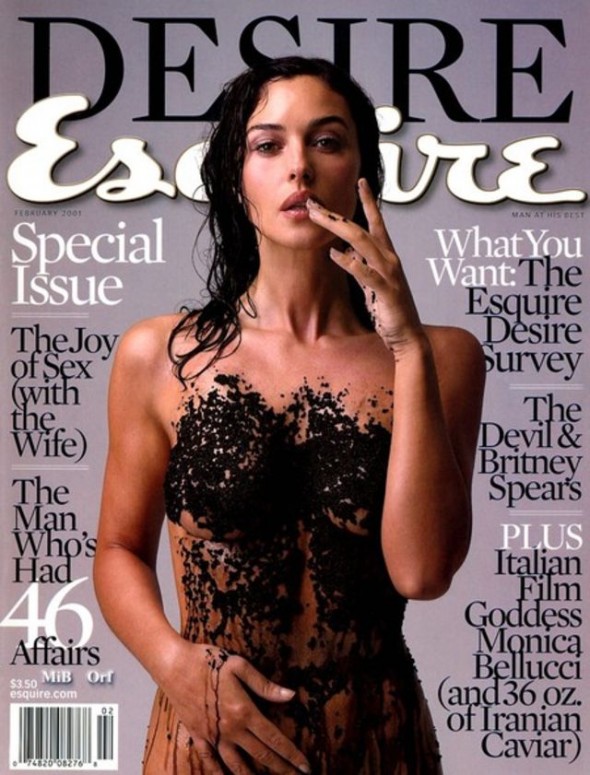

Doze anos depois, essa foto da revista Esquire continua trazendo uma refinada polêmica. Nua, coberta apenas com caviar, Monica Bellucci posava para o fotógrafo Fabrizio Ferri, diante de usa entourage de iluminadores, maquiadores, auxiliares e outras testemunha felizardas. Recenetemente, em depoimento ao jornal italiano Corriere della Sera, ele revelou o que aconteceu depois: dedos em riste, todos degustaram o caviar do corpo da modelo – ela inclusive.

Aliás, examinando bem a imagem, foi ela que começou…

A nossa sorte é que o Ovomaltine é anterior a essa febre do chocolate percentual, que te proibe de cultuar sabores de infância e de constrange a idolatrar amargores insuportáveis. Assim a gastronomia perde a graça. Mas o antídoto está no próprio Ovomaltine, aquele do Bob’s, velho de guerra, batido naquela coqueteleira de pino e hélice – Um brinde espumoso a ele, que completa, desde a sua primeira concepção como um pó fortificante, 150 anos de idade. Século e meio! Ainda éramos império. Ou somos ainda, sei lá, entregues que fomos ao lado negro da força.

Fiz uma pequena linha do tempo abaixo, que começa com as primeiras experiências para debelar, na Suíça, aquilo que é impensável hoje, a má nutrição. Passa pelo acidente que nos deu o crocante que tínhamos em Ipanema, na volta da praia. E pelas mannhãs, em que tínhamos, ainda na lata elegante, os sabores malte, chocolate e suíço. E termina (por ora) na sobremesa que o Margutta fez para celebrar o Dia das Crianças: um brigadeiro de Ovomaltine. Grazie, Paolo Neroni.És mais um para acabar de vez com a discussão em que metem um pobre Toddy para concorrer contra duas armas imbatíveis: o paladar e a memória afetiva.

Nessa timeline, não incluo desvios como as pastas que imitam nutelas, biscoitos sorvetes ou recheios. Fico com a imagem da infância, da lata dura, selada com metal (todo cuidado era pouco para não cortar o antebraço) e que lavávamos e usávemos depois para guardar cacarecos ou – como no meu caso, o time multicampeão mundial de futebol de botão.

1865

Com base em pó de chocolate, ovos e extratos de malte, surge o primeiro formato do Ovomaltine, que o farmacêutico Georg Wander desenvolve, em parceria com seu filho, como um complemento nutricional para crianças.

1868

Com a “maltsuppe”, Georg Wanders chega ainda mais perto da fórmula atual do Ovomaltine.

1904

O produto é lançado no varejo, em latas, com a inscrição “kraft nahrmittel”, que significa alimento fortificante.

1909

Por uma falha de registro, o Ovomaltine chega à Inglaterra com grafia diferente: Ovaltine, que prevalece até hoje.

1915

Dez anos depois de chegar ao varejo, na Suíça, o Ovomaltine é lançado nos Estados Unidos, que conservam a mesma grafia equivocada dos ingleses. A primeira fábrica do produto das Américas é construída em Boston.

1931

A série de rádio “Annie, a órfã”, é patrocinada pela Ovomaltine, que conquista fatia de mercado via marketing – na época que não havia marketing.

1940

É a década da chegada do Ovomaltine ao Brasil. Segundo a comunicação oficial da empresa, um erro de ajuste no maquinário original fez com que o produto fosse menos pó e mais flocos, determinando o paladar brasileiro pela marca.

1960

A parceria com o Bob’s estabelece o padrão do milk shake no Brasil: consistente, aveludado e com extra polvilhada do crocante do Ovomaltine por cima.

2004

Paolo Neroni celebra o Dia das Crianças com um brigadeiro de Ovomaltine em sua sobremesa.

Torça para que o chef Marcílio esteja na casa. É jovem no papo e no paladar, mas experiente depois de uma década com a equipe do Le Vin. Ele trouxe para essa sede do Benedictine paulistano, recém-fechado para reformas, uma fórmula simples no preparo e completa nas ofertas, que vão do café da manhã ao último cliente da noite. O pão é tão crocante quanto a pele do confit de pato. E os macarons de sua padaria, tão tenros quanto o nhoque com açafrão do prato principal. A carta de vinhos é assinada por um dos sócios, que adora toscanos.

“Si sacque son espée Baise-mon-cul (ainsi la nommoit-il) à deux mains, et trancha le cervelat en deux pièces. Vray Dieu, qu’il estoit gras! … Ce cervelat écervelé, coururent Andouilles sus Gymnaste, et le terrassoient vilainnement, quand Pantagruel avecques ses gens accourut le grand pas au secours”.

E assim, com a antiga grafia “cervelat”, Rabelais (Quart Livre, 1552) traz uma das mais antigas referências literárias a respeito esta festejada variedade de salsichão lionês, de casca vermelha e brilhante e massa fina, homogênea e rosada, preparada, originalmente, com carne magra e miolos de porco.

Se hoje os miolos desapareceram da receita, permanecem no étimo ‘cervello’, reconhecido pela Académie Française. O cervelas rémoulade é uma especialidade da Brasserie Lipp, que está no cardápio desde a inauguração da casa, em 1880. Lá, como0 cá, o preparo é simples: inteira ou em rodelas, cozimento rápido, de um máximo de 5 minutos, em água quente mas não fervente – ou o conteúdo se espande e derruba a elegância do prato.

Ostras de Santa Catarina, do charmosérrimo restaurante Santa Figueira, a vinte minutos de Florianópolis. É vizinho do Ostradamus, que já foi referência, mas que, hoje, arrogante, tem uma preguiça danada de atender os clientes depois do almoço (Foto: Pedro Mello e Souza)

Cananéia, Ilha Grande, Campeche, Ribeirão da Ilha. Aos poucos, essas denominações de origem, mesmo ainda não oficiais, tornam-se as autênticas grifes das ostras brasileiras e começam a povoar os cardápios e a conquistar os paladares dos gourmets. São iguarias de espécies e origem distintas que trazem a característica de cada água ou região, tal como ocorre com os grandes vinhos – chardonnay, sauvignon blanc ou um bom champanhe são as harmonias clássicas para o sabor mineral das ostras.

As variedades mais presentes nos restaurantes cariocas vêm da Ilha de Santa Catarina, onde estão as mais famosas praias de Florianópolis e campos de ostras como Ribeirão da Ilha. Em Campeche, a vinte minutos de Florianópolis, localiza-se a Fazenda Marinha Atlântico Sul, uma das principais fornecedoras da gastronomia cariocas. Segundo Mônica Werkhauser, representante da empresa no Rio, as ostras chegam em três tamanhos: a baby, excelente para ser consumida crua; a média, indicada para o preparo de pratos especiais; e a grande (indicada para o preparo de gratinados. “Fornecemos ostras para o Hotel Fasano, Le Pré Catelan, Azumi, Ten Kai, Benkei e Osteria Dell’Angolo”, revela.

Boa parte das sugestões de ostras dos restaurantes cariocas baseia-se nas receitas de gratinados da hotelaria francesa. A técnica preserva a suavidade e a suculência da carne macia, combinando os demais ingredientes sugeridos com a água do próprio molusco. As ostras Rockefeller, criadas no fim do século XIX, em um hotel de Nova Orleans, dão o exemplo mais famoso.

As ostras usadas nos cultivos de Santa Catarina são as da espécie Crassostrea gigas, mais conhecida como ostra-do-japão. São as mais resistentes que existem e substituiu certas espécies dizimadas por pragas.mesmo em origens nobres, como a Bretanha. As mesmas ostras são as matrizes na nascente cultura de Ilha Grande, que se desenvolve sob a supervisão do IED-BIG (Instituto de Ecodesenvolvimento da Baía de Ilha Grande). No conselho do instituto, nomes como Olympio Faissol e Ivo Pitanguy, pioneiros na cultura da ostra na região.

Ostras ao vinagrete do Ponto G Gastrô, de Vitor Gomes, em Santo Antonio de Lisboa, Florianópolis (Foto: Pedro Mello e Souza)

Mas nos manguezais da região de Cananéia, extremo sul de São Paulo, prevalece a espécie Crassostrea brasiliana. É a ostra usada pelo Antiquarius no serviço do prato fresco ou no preparo típicamente europeu: a combinação de carnes de caça e marisco. A versão local é a ‘carne de porco à alentejana’, um guisado de lombo de porco em cubos (rojões) com ostras, tomates e temperos diversos, preparado na cataplana, uma panela de cobre batido. Segundo Carlos Perico, a receita original combina amêijoas ou outros mariscos que são raros ou inexistentes no Brasil. “As ostras de Cananéia têm a suavidade necessária para cumprir a função dos frutos do mar nessa fórmula, que já está em nosso cardápio há três décadas”, completa.

Não pude fazer nada. Foi mais forte do que eu – e do que vários outros que fariam o mesmo, mas não à minha moda, em em pleno salão do Oro. Sim, peguei o prato, levei à boca e matei o molho. A resposta veio rapidamente: em copinhos de cachaça, tipo aquelas miniaturas de requeijão, Felipe Bronze enviou mais caldo, dessa vez para degustar lentamente, sem que eu repetisse a grosseria, que, embora atacável, foi quase aplaudida.

Barriga morna de pirarucu com picles de couve de bruxelas, molho de mocotó, o objeto de toda a ocorrência (Foto: Pedro Mello e Souza)

Em minha defesa: era um caldo de mocotó que acompanhou os cubinhos crus mas ainda mornos de barriga de pirarucu com picles de couve-de-bruxelas. Intenso, profundo, elegante e, como exige o mocotó, com aquela colinha que suja os lábios com puro paladar gordo. Veio com garfo, mas mesmo que fosse com colher, teria virado da mesma forma. E qualquer juiz me absolveria.

Devia ter feito mais vezes – talvez ganhasse mais caldo, mas a função era longa e o serviço poderia não vir nem com a mini-baguete para molhar no caldo nem com o mesmo sorriso da primeira grosseria. Seria explicável, pois tinha um caldo de rapadura que acompanhou o black cod. De ganir. Tinha o molho da redução da rabadinha desfiada e recomposta em um cilindro, servido com a polenta e agrião regulamentares. De enternecer.

Rabada, polenta de agrião e o molho reduzido e reluzente na aparência, na intensidade e na elegância (Foto: Pedro Mello e Souza)

Poderia citar o velouté de açaí que acompanhou o shave de fígado de baijupirá. Ou o caldo de carne da versão de Bronze para o bife a cavalo – uma esfera de ovo com caldo do bife injetado, para que tudo estoure na boca. Mas os três que citei antes vieram em uma sequência que mostra a maturidade de um chef diante do sabor absoluto, que os chefes espanhóis tanto perseguem, intensos mas delicados, leves mas apurados.

Um caldo que vai á mesa não é tarefa simples. São diferentes dos fundos de cozinha que preparam antes, com horas ocultas e segredos a fio. Muitos respondem com um sorriso maroto, quando perguntam sobre o ingrediente que ele está sentindo. Responder, seria dever de chefe, mas não é nenhuma obrigação de mágico. Não dos que fazer algo sumir, mas que fazem o nada surgir.