No dialeto siciliano, Lamùri é amor. E daqueles intensos, pelo paladar e pela estrutura desse vinho da linha da Tasca d’Almerita, um dos três que a marca produz a partir da uva tinta nero d’avola, ao mesmo tempo delicada e exuberante, na altitude da sede (duplo sentido) que Regaleali proporciona no interior da Sicilia. Apesar da pouca madeira – apenas estágio parcial (20%) de 12 meses em barrica nova francesa, o resto em barricas de segunda e terceira passagem -, o vinho tem ótima estrutura e notas defumadas agradáveis. E que não prejudica o frescor das suas frutas vermelhas e pretas (nclusive a jabuticaba, lembrou bem Cris Beltrão), que persistem e evoluem no copo, junto com o corpo sedoso do rótulo.

Em tempo: a foto do rótulo vermelho é válido para as safras até 2010. A partir de 2011, o rótulo passa a ser branco. Nada que prejudique seu passado, que começou com notas entre 84 e 88, na Wine Spectator e chega, hoje, aos 91 pontos de Robert Parker.

Riqueza, textura e longevidade são os adjetivos usados por Jancis Robonson para definir os vinhos produzidos com a nero d’avola, uma uva temperada pelo calor da Sicília. Pode gerar vinhos de impacto, como os da parte ocidental da ilha. Ou mais elegantes – sublimes, no entusiasmo de Hugh Johnson -, como os da parte oriental. “É uma uva que tem que ser colhida no momento preciso, pois o sol siciliano pode passa-la de verde a madura de um dia para o outro”, explica Nicola Massa, inspetore do guia Gambero Rosso e embaixador da marca no mundo do bom gosto.

Produtor: Tenuta di Regaleali

Região: Regaleali, Sicília

Denominação: Sicilia I.G.P.

País: Itália

Álcool: 13%

Está no ar o novo programa do ex-chef, e escritor e apresentador americano Anthony Bourdain. É novo no título, “Parts Unknown” (“Partes Desconhecidas”) e na emissora, agora, a CNN. Mas é bem velho para quem acompanhava o antigo programa: uma, logo na abertura, com um rock com cara de jingle, que revela duas manias do personagem: o tema musical com cara de Rota 66 e a insistência com que o ex-chef insiste em prestigiar os amigos Joshua Homme, líder da banda Queens of the Stone Age e seu ex-parceiro nos palcos, Mark Lanegam. A gente se acostuma, mas o “blues” rascante do programa anterior até funcionavam melhor para um Travel Channel do que o atual para uma CNN.

Mas, peraí, porque ficar pegando no pé do cara? Isso não é implicância: é cisma minha, mas motivos eu tenho. Explico:

A velha face do novo programa impregnou o roteiro com retrogosto característico de Bourdain: o amargor. Do início ao fim do episódio de estréia, no Myanmar (antiga Birmânia), prevalecem as filosofias depressivas de quem quer mostrar alguma culpa de ter servido a burguesia com tanta devoção. Os clichês se desdobram na medida em que a gastronomia, tratada no limite do desprezo, perde espaço substancial daquela hora de programa para um desfile de imagens que mostram as opressões, os problemas sociais e a degradação daquele que lhe fez a fortuna e que esconde no vermelho dos olhos de ressaca e atrás da barba mal feita: o ser humano, esse bastardo.

Faça-se justiça, essa linha humanitária de Anthony Bourdain sempre esteve em seus livros. A intenção tem seu valor, mas com um discurso opaco, ele destruiu programas da antiga série, “No reservations”, como no dia em que uma onda de ataques atrapalhou a sua chegada a Beirute. Ou no capítulo em que vai ao Haiti e se encontra com outro engodo da mídia politicamente correta, o ator Sean Penn. Em comum aos dois programas: nenhuma culinária.

O segundo episódio da nova série, comodamente produzido em Los Angeles, o passeio por redes de fast-food étnicas (coreanas, filipinas) é um desperdício de uma hora de nosso tempo. Mas, ao menos, evita outro vício das antigas, do qual o primeiro programa da nova série não escapou: o perfil do apresentador contra o pôr do sol – convenhamos, ele sempre se achou lindo com sua bota de caubói urbano e o estilo sunglasses at night. Mas a gastronomia, que é bom, é quase um pano de fundo. O clima didático de antes trazia ainda tinha algum tratamento em torno dos ingredientes, das culturas, dos preparos e, finalmente, dos pratos. Mesmo com o sarcasmo, era útil. Mas a informação foi eliminada como quem substitui a banha pela canola, a manteiga pela margarina.

Os primeiros episódios da série já foram ao ar e, ao contrário dos demais programas da CNN, não dá direito a repetições semanais. Cada novo destino chega ao público nos domingos, 9 horas da noite de lá, 10 horas daqui. Mas quem quiser ver antes, basta procurar o link em http://edition.cnn.com/video/shows/anthony-bourdain-parts-unknown. Ali, o programa sobre a Colombia já pode ser degustado. Canadá, Marrocos, Líbia, Peru e Congo já estão com datas confimadas.

Essa imagem surgiu durante o bate papo com dois gourmets, Jan e Antonio. Casados, não sei se oficialmente. Mas que dão o tom do que nem tudo está perdido no comportamento civil do brasileiro, que, dos preconceitos homofóbicos às quadrilhas de políticos golpistas, fazem desse continente emocional uma América cada vez mais latrina. Publico enquanto a censura me permite. Mas. como disse, nem falávamos no movimento do Marriage Equality. De tão tranquilos, a dupla nem se preocupava. Em vez disso, falávamos em arroz, o que eles usam para preparar a espetacular paella do Entretapas. Sem percebermos, estava tudo relacionado. Afinal, o que é um casamento sem arroz pra abençoar a cerimônia?

“Wheat is the new hops”, diz o manifesto do rótulo de mais uma cerveja de quebrar o copo. Ervas (não tanto a grass) e muito grapefruit no primeiro ataque do nariz, efeito do ingrediente primordial da Mikkeller: o lúpulo (aí, sim, o hops). No caso, o 21st Century, responsável pelos aromas cítricos, adoráveis, mas que, em alguns casos, pode seguir o caminho perigoso que o sauvignon blanc trilhou rumo ao abismo do maracujá. Mas esse cítrico vem equilibrado e divide a boca com o mel. O amarelo do manto é belíssimo, de boa espuma e excelente corpo. A acidez e o amargor deve dar a pista do efeito de um elemento que só conhecia como agente (do bem e do mal) dos vinhos: o brettanomyces.

6% alc.

80-85, vale a compra

Antes de mais nada, chegue na abertura da casa, ao meio-dia. No fim de semana, se não tiver reserva, não vá – fazer reserva não é humilhação e, além de educado, funciona como garantia. Petulâncias e carteiradas não vão funcionar. Escolha uma mesa na parte de fora, se for o do alto do Village Mall, primeiro Pobre Juan aberto no Rio de Janeiro. Na casa do Fashion Mall, a iluminação natural tem mais privilégio. Voltando à Barra, há uma esplanada aberta e outra fechada em vidro, refrigerada. A mesa do canto desse vidro, redonda e sem vizinhos imediatos, é a melhor mesa do Pobre Juan.

Para a abertura, pergunte pelo sushi de gado wagyu. No evento de abertura, não era certo que fosse entrar. Nas visitas depois, por esquecimento, não pedimos. Tomara que tenha, pois é uma forma de degustar esse tipo de carne muito próxima daquela que os próprios japoneses praticam: na grelha fina o suficiente para que a gordura entremeada cumpra a sua função de temperar a carne e dar a cada provinha um untuosidade única. A porção chega com a dica: não deixe esfriar. Outra boa entrada é o palmito grelhado, fino, fresco, saboroso, mas ainda sem a maciez daquele que é o pioneiro – e o melhor da cidade -, o do Royal Grill.

A carta de vinhos tem boas ofertas de rótulos adequadas à grelha, especialmente de chilenos e argentinos gentis mas com um corpo cavalheiro. É o caso do Andeluna, um merlot de excelente relação custo benefício. Essa relação, aliás, é uma das marcas da casa, que reflete em sua lista as excelentes negociações que obtém por conta das adegas dos diversos endereços do Pobre Juan pelo Brasil afora.

A melhor carne do cardápio foi, constantemente, em todas as visitas, a que batiza a casa: o Pobre Juan. A peça não tem nada de pobre e muito de nobre: é o corte menor, que muitos deixam de lado, nos filés de costela (anchos, prime ribs). Rica, macia, sem qualquer fibra no corte e sempre no ponto perfeito. E não reclame do ponto e não cometa o crime de pedir a peça bem passada. Para quem insistir, há outras alternativas nos dois shoppings e nos arredores, como na máxima do fime “Um ano bom”: McDonalds, in Avignon; fish and chips in Marseille”. Em resumo: o lugar de quem comete delitos contra a carne é a cadeia – de lanchonetes.

Mas reclame do excesso de alcaparras no molho dos peixes que as damas pediram. Oquei, brasileiro ama alcaparra cobrindo o prato, mas o brasileiro com paladar prefere sentir o sabor do ingrediente principal, inclusive aquele em que um perfume discreto da alcaparra pode fazer bonito.

Guarde espaço para a sobremesa e, indulgência já, peça duas delas, ambas baseadas em doce de leite – ou dulce de leche, como convém à inspiração portenha do local. Uma delas é o crème brulée, que renasce com a estrutura do doce. Delicioso e marca a boca por um bom par de horas. A outra é a taça de mini churros, um petisco com pinta de larica, que se mergulham em uma piscina de doce de leite escuro, no fundo da taça. Por fim, o esplêndido café Diamantina, de produção exclusiva do restaurante.

Dei essa nota em 2011, quando a vodca com bolhas começou a fazer sucesso lá fora. Era uma promessa de frescor e de elegância no consumo da bebida – e de um upgrade em seu já infindável potencial para o preparo de coquetéis. Assim, a Camitz espalhou-se por toda a face do mundo civilizado. Cumprida essa etapa, a marca chega a países como o Brasil, celebrando com o estouro da rolha de sua própria garrafa.

Hora, portanto, de dar conta do que se trata: um vodca sueca, preparada inteiramente a partir de mosto de grãos e com direito às triplas destilações, o que, por um lado a torna puríssima, mas, por outro, neutra. Taí o corpo das bolhas, para fazer a diferença no paladar e na tradição – da própria empresa, inclusive, com origens e processos datados do século XVI, que ganham, hoje, a injeção do carbono, que dá à bebida o refinamento do perlage dos mais finos espumantes. E também o frescor que proporciona tanto o uso em drinques modernos como a sua degustação como convém a uma boa vodca: pura.

Não precisa ser um conhecedor para apreciar uma das novas modas entre os gourmets italianos: a água de meio gás. Nada a ver com a fraqueza da água choca, mas com um estilo suave de se curtir as bolhas e deixar a boca fresca e limpa para a próxima garfada – ou o próximo copo, já que interfere pouco ou nada com o paladar do vinho, inclusive durante uma degustação.

O representante do estilo no Brasil chega com categoria: a Cambuquira, que nos serve a água de gás natural natural (sem bolhas falsificadas, como no caso de perriers e san pellegrinos) tal como sai das fontes da cidade mineira do mesmo nome. E chega com distinções, entre elas a de ter sido eleita a segunda melhor do mercado brasileiro, em uma degustação às cegas, promovida pela revista Vip, entre as águas minerais servidas no Brasil. No Rio, pode ser encontrada no Bazzar e no Sushi Leblon.

Detalhe: há rumores de que a primeira colocada da degustação, a galesa Ty Nant, estaria com os dias contados, com a mina agendada para fechamento e encerramento. O site oficial da água nada diz a respeito. Se a informação for confirmada, a Cambuquira, segundo o juri da revista, passaria a ser a melhor água vendida no país.

Não adiantava nada chegar na sala de aula com seu kit de lápis sem um bom apontador. A casa de chocolates Nenda, japonesa, pensou nessa situação humilhante e incluiu um deles no seu estojo de crayons – em chocolate, claro. As cores de cada peça denunciam a sua intensidade, dos mais claros, ao leite, aos mais escuros, quase negros, de chocolates amargos e concentrados, que resolvem, em vários níveis, outro problema escolar, o das crianças que comem a parte de trás de suas canetas. Acreditem, na época da Bic, isso acontecia.

Houve um tempo em que o grande barato da criançada era chegar na escola com um estojo de lápis de cera da Crayola. Eram tão lindos que pediam até uma mordida. Mas a francesa Luxirare deu um jeito nisso. Assim, para quem cresceu, mas não o suficiente para ainda se lembrar com carinho dessa cena, surge uma linha de lápis em que a graça é exatamente morder, graças a uma liga de marshmallow com diferentes triturados de nozes e frutas cristalizadas, do kiwi ao goji, passando pelo blueberry, que dão a sabor a cada uma das oito cores. Em tempo, eles também escrevem. Essas e outras sugestões dessa verdadeira incubadora de idéias está em luxirare.com

Texto e foto de Nicola Massa

Gli spaghetti alla gricia são na realidade os precursores das mais famosas e conceituadas receitas dos molhos amatriciana e carbonara. O nome vem da pequena cidade de Griciano, do alto Lazio, e a origem do prato é bem simple. Quando o pastor ia passar muitos dias nas montanhas com as ovelhas costumava levar no bolso o que tinha: um pedaço de queijo pecorino, o guanciale, o strutto (banha) e um pouco de pão para acompanhar.

Tira o pão de lá e coloca spaghetti para cá e assim nasceu a gricia. Simples assim! Não deve ser um prato cremoso, a gricia bem feita é meia seca e a gordura do guanciale é que guia os jogos e não um excesso de queijo. Aí esta o segredo. A foto foi tirada durante uma longa noite de muita comida e vinhos em casa de amigos, justamente nas montanhas do Lazio.Porque não tem coisa melhor que cozinhar e devorar um prato de spaghetti a meia noite em companhia. Buon appetito!

MARAIS PRÊT-À-PORTER

Os restaurantes e bistrôs que valem a ida ao bairro que é luxo só.

“O Marais não existe”, diz o turista empolgado. Tecnicamente, não existe mesmo. A prefeitura não reconhece oficialmente a denominação, que tem fronteiras informais, do Centro Georges Pompidou à Place des Vosges, nas laterais. E das margens do Sena até onde a Rua Beaubourg nos levar. Os próprios parisienses não sabem dizer exatamente onde começa e onde termina a área, mas sabem que aquele antigo domínio dos cavaleiros templários, onde moraram soberanos, é onde convivem, hoje, os fundamentos da cultura da cidade: a arte, o comportamento, a arquitetura e, claro, a gastronomia. Nomes como os de Mickaël Gaigne, de Claude Colliot e até de Alain Ducasse assumem como os grão-mestres dessa nova Ordem do Templo culinário.

E os templos estão nas ruas, começando pela Rue du Temple, estreita, cravejada de galerias, pequenas lojas e muitos açougues, padarias, bistrôs e suas evoluções contemporâneas. Uma delas é de Claude Colliot, localizado em uma das travessas estreitíssimas que, recomenda-se, vale a pena ir a pé: 40, Rue des Blancs Manteaux. No salão, 20 mesas, três garçons. Na cozinha, o chef e três ajudantes. Na aritmética, o resultado dá duas estrelas no Guia Michelin. A prova dos nove (sim, nove pratos) vem no cardápio. As sugestões do dia mostram o passo da evolução do paladar dos franceses: legumes e mais legumes frescos – e quanto mais raros, melhor, como os nabos pretos e os potimarons, uma variedade de abóbora. O primeiro, brilhou com um prato de camarões azuis, crus, consistentes, quase doces. O segundo, em uma sopa com cogumelos girolles e uma presença constante nos cardápios da cidade: a gema de ovo. Em cada prato, um vinho sugerido, sempre com uma opção orgânica, o chamado bio. O bacalhau fresco da Bretanha, o pombo palombe com azeitonas kalamata e o cappuccino de batatas não quebram o vigor para a sobremesa o tout blanc, três brancos: creme de queijo, sorbet de lichia e merengue com água de rosas.

Le Gaigne é um restaurante microscópico, de oito mesas inacessíveis, depois da incensada que ganhou do New York Times. “Venha por sua própria conta e risco”, disse a atendente Aurelie, com aquela fineza castiça do parisiense diante do poder que lhe confere a casa lotada. A insistência valeu e as gentilezas chegaram da cozinha de Mickaël Gaigne, que, com trocadilho, foi um dos pupilos do velho Pierre Gagnaire: uma sopa de celeriac, mais uma raiz recuperada do anonimato e que explica a paixão do francês pela batata-baroa. Caviar e camarões na guarnição. Intenso, dava a impressão de ser o melhor prato daquela noite. Mas veio a roussette, uma espécie de enguia de rio, com potiron (olha ele aí!) – genial. Ali, um detalhe útil para as futuras gerações: o talher de peixe está extinto dos restaurantes modernos de Paris. O cordeiro veio com pastinaca (panais), mais um resgate da arqueologia culinária. O queijo veio na forma de uma nuvem de queijo muenster com cominho e saladinha de dente-de-leão. Inesquecível.

Inesquecível, a mousseline de queijo muenster com cominho e dente-de-leão, do Le Gaigne: arte do ex-pupilo de Pierre Gagnaire (FOTO Pedro Mello e Souza)

De todos os restaurantes da área do Marais, o mais antigo é o Benoît. Secular, já que completou 100 anos em 2012, já com o brilho que Alain Ducasse trouxe ao velho bistrô, lustrando seus metais da decoração art nouveau, enxugando seu cardápio e enxaguando a sua carta de vinhos, desde que adquiriu a casa, recentemente. Como em todos os casos, a reserva é um bem necessário até pela cerimônia – a pessoa é recebida pelo nome, conduzida à mesa e atendida por uma equipe coreografada e bem penteada. O óbvio do bistrô está todo lá, do patê em croûte e dos escargots, gordos e tão suaves quanto permite uma manteiga de qualidade, com o alho que perfuma mas não marca. E, já estava sentindo falta, o foie gras. Para iniciar, um par de gougères (o verdadeiro pão de queijo) com o rótulo de champanhe que a Lanson produziu para Ducasse. O barbu é um peixe de suavidade extraordinária. Chegou suculento, leve e acompanhado por um gratin de espinafres e cogumelos que já valia a viagem. Para os extravagantes, a dica: a panelinha de ris de veau (equivalente francês das mollejas), quem com foie gras abundante, lagostins e, sim, crista de galo. Foi a minha sobremesa.

Se todo templo que se preze tem uma cúpula – ou “dôme”, em francês -, lá estará o Dôme du Marais, na Rue des Francs Bourgeois, 35. Os detalhes do antigo palácio estão conservados e a pompa muito presente. De dia, o visual da cúpula valoriza mais o pé direito alto do salão e das mesas impecáveis e do jardim de inverno da sala de espera, suntuoso como se Henrique IV ainda passeasse por ali. Mas o passado fica por aí. A entrada é uma truta com creme se amêndoas, que podia ser um pouco menos doce. Nada que a taça de champanhe Dehu – bio, bien sûr – não pudesse compensar. Mais ousadia com o raviole de lagosta com espuma de chocolate e o steak tartare em cubos, com molhos e guarnições tailandesas. Por fim, o peixe, um saint-pierre, o verdadeiro, o untuoso, o firme, o amendoado, que veio com um purê de aipo espetacular e o único sal do prato: os lardons, versão orgânica do bacon. Na saída, mais templo: o restaurante fica na esquina com a Rue Vieille du Temple, mais uma referência aos templários, que ergueram seus muros há 800 anos, naquela área de alagadiços – ou, em francês, marais – onde, mais do que nunca, o templo culinário não para.

Pedro Mello e Souza é editor do blog Talheres, Cheguei!

Tartare, broto de feijão e teriaki: fusão no cardápio do Le Dome du Marais (FOTO Pedro Mello e Souza)

Sempre me perguntei porque alguns fotógrafos têm tanto medo de fechar a foto no prato, especialmente quando há algum ingrediente em destaque. E qualquer resposta a isso me trazia uma pitada de irritação, quando a imagem vinha composta com copinhos, garfilhos e, pior, vasinhos e outros mimos de mesa que não contribuem em nada com o paladar. O objeto da imagem perdia o brilho necessário para dar água na boca, obrigação de qualquer foto de gastronomia. Mas minha vingança não tardou.

Tá vendo essa foto aí em cima? É a imagem de uma folha mínima de coentro, que cobre o crouton de focaccia, guarnição do caldinho de siri, do Bazzar. É paladar de gosto polêmico, a erva do “ame-o ou deixe-o”. Mas se a boca seletiva o despreza, o olho curioso pode apreciar, graças a um recurso para desenvolvido para o iPhone 4 e, em modelo diferente, para o iPhone 5: é o OlloClip, uma lente que se encaixa na câmera do aparelho e revela, através de fotos do tipo “macro” um mundo microscópico – inclusive o da gastronomia – antes proibido aos amadores.

É uma forma diferente de se despertar o paladar pela informação, especialmente aquela que está escondida pela limitação do olho humano. Observam-se texturas inexploradas, cores reavivadas e, acima de tudo, ângulos desconhecidos – quem ainda agüenta aquela foto de prato, se não tiver um corte, um ângulo, uma luz diferente? Pra meu uso – abusem, se quiserem – criei essa tag do título da nota para o perfil do Tallheres no Instagram. O motivo é a lente e o novo cardápio de imagens que desvenda.

E a culpa, como sempre, é do Carlos Bêla, com a cumplicidade de Cristiana Beltrão. Nenhum dos dois tem medo de ingrediente – e, muito menos de pratos.

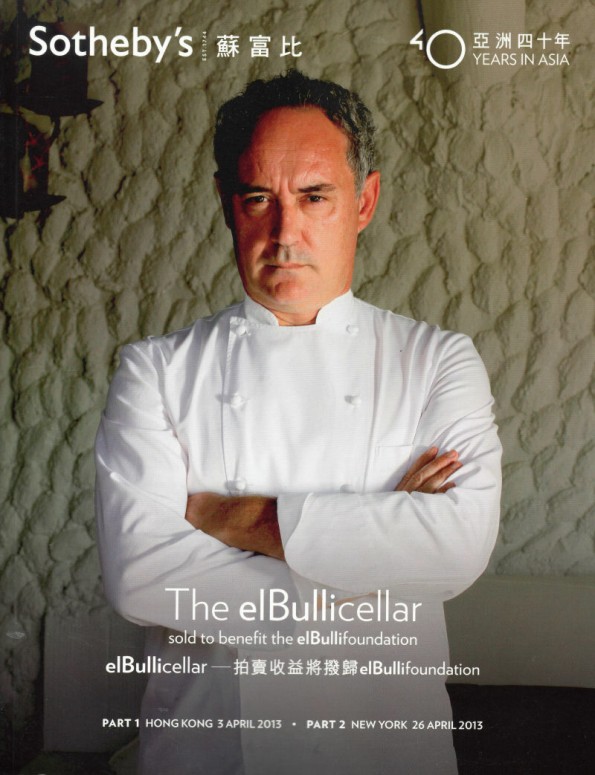

Essa aí me lembrou de um especial de um desses Discoveries, que passou há anos, sobre a Microsoft. O editor do programa, aquele malvado, entrevistou um grupo de CEOs de empresas concorrentes. Todos choramingavam pelo mesmo motivo: não importa o que fizessem, era Bill Gates que estaria na capa das publicações especializadas. Com as devidas proporções éticas e artísticas, o mesmo acontece com Ferran Adrià. Mesmo fechado e (teoricamente) parado, ele está na capa do belíssimo catálogo da Sotheby’s. Em cartaz, o leilão da adega do ElBulli, que começou ontem, dia 3 de abril, com uma primeira rodada em Hong Kong. E que termina em Nova York, com a segunda rodada, no dia 26.

São 250 páginas de uma revista leve no visual e pesada na gramatura e no nível dos vinhos que estarão em disputa, muitas delas tanto pelo rótulo quanto pelo autógrafo do próprio Adrià e de seu sócio, Jordi Soler, responsável direto pela adega. É o caso de um lote de meia dúzia de garrafas magnum de Château Latour 2005, que terá lance inicial de módicos 10 mil dólares. Desfilar os rótulos todos é desfilar a história, inlcusive as recentes das mais nobres regiões do vinho na França e na Itália.

Mas vale notar também as escolhas de rótulos espanhóis que geram, hoje, mais interesse do que clássicos como os Vega Sicilia. São eles os Pingus e os Clos Erasmus, D’Agon e Mogador, que jogaram para o Priorato boa parte da atenção que se dava à Rioja e à Ribera del Duero. “São gemas escolhidas por quem frequenta esses lugares”, comentou a Master of Wine Serena Sutcliffe, responsável pelos leilões de vinhos da Sotheby’s.

A receita é simples de pensar e difícil de executar, especialmente para aquilo que se presta um pão com ovo: a larica do fim de noite, o último recurso contra a ressaca inevitável. Exige um mínimo de destreza para deixar a gema naquela consistência mollet, como dizem os franceses, que não admitem a tradução para “mole”. É quase gelatinosa, mas fluida o suficiente para ligar-se com o pão torrado. Para degustar, prato fundo e, claro, colher. Essa receita é minha.

Ingredientes:

1 pão de forma

3 ou 4 ovos

Água o suficiente para cobrir os ovos em uma panela pequena.

Preparo:

Prepare o pão na torradeira e destrua-o furiosamente em um prato fundo.

Coloque os ovos na água fria e ligue o fogo no máximo.

Conte 8 minutos e retire-os.

Pegue cada ovo com um pano, quebre com a faca logo acima da metade.

Puxe a “tampinha” que se forma e tire, com uma colher de café, o ovo sem despedaçá-lo demais.

Abra cada um deles sobre o pão.

Ungir o altar com pimenta do reino preta e flor de sal.

Devorar imediatamente.

Há safras desse champanhe que já ganharam 99 pontos na Wine Spectator. É de se chamar a atenção, pois a revista dá menos destaque do que deveria ao estilo – e concede espaço a outros espumantes duvidosos. Mas o que vale nesse rótulo, o Clos de Goisses, da Philipponnat, é a estrutura com textura, o aroma denso mas refrescante. E que limpa a boca, como gosta de dizer o Bruno Agostini. E persistente, como reparo eu.

A família de April de Philipponnat está à frente do château da família, em Mareuil-sur-Aÿ desde 1522. Há meio milênio, portanto. Os champanhes começaram a ser produzidos após o restabelecimento da monarquia, com o apodrecimento da Revolução Francesa – modéstia minha: aquela bagunça já começou podre.

Mas foi em 1935 que a maison adquiriu o Clos de Goisses, de onde vêm as uvas desse millésime de pinot noir cortado com 30% de chardonnay, que está na lista dos favoritos de Hugh Johnson, que classifica como “remarkable” esta exata safra, de 99, de Oz Clarke e de Célio Alzer, nosso monarca do Segond Empire de Ipanema, que selecionou esse rótulo para o Bubble Bar do Bazzar.

O caderno Paladar, do jornal O Estado de São Paulo foi o primeiro suplemento de um jornal brasileiro a dedicar-se inteiramente à gastronomia. Liderou uma via que foi seguida, há três anos, pela Folha de S. Paulo e, há dois, pelo Globo. Um de seus pilares é o jornalista Luiz Horta, crítico de vinhos e titular da coluna Glupt. Mais do que uma pessoa inteligente e culta, como exige a sua função, Horta tem a sensibilidade de um amante das artes – e o é de fato: já foi dono de uma galeria. Mas o pedigree não distancia os temas sobre os quais escreve ao consumidor. Pelo contrário, sua abordagem é serena, séria, temperada por humor finíssimo e prega a facilidade do acesso à bebida, sob um olhar absolutamente isento na avaliação dos vinhos e destilados que prova. Seu gosto pessoal por pratos e copos não segue nenhuma corrente ou guia. É absolutamente fora do padrão e, de tal forma autoral, que não podíamos deixar de ouvi-lo para o quadro de nossos perfis gastronômicos.

Você já foi galerista e é crítico de arte, além de escrever sobre vinhos e destilados. Onde você encontra a “arte” na mesa? E no copo?

Arte mesmo só Ferran Adrià, porque arte é a transformação da natureza em cultura. No meu tempo de vida só ele fez isso, tanto que participou, muito adequadamente, da Documenta de Kassel. Falamos de modo genérico sobre arte como algo especial, bonito, bem-feito. Comida não é arte, é técnica aliada a talento, artessania. Um bom jantar não muda nossa maneira de ver o mundo, não transforma os plug ins visuais que temos na cabeça. Repito, gastronomia não é arte. Mas alguns chefs podem ser artistas, ele foi, Andoni Aduriz, do Mugaritz costuma ser.

Quais são as mesas “escondidas” de SP que mais gosta de visitar?

O Kidoairaku na Liberdade, o Deigo, também na Liberdade, que serve comida de Okinawa, mas à base de porco, com um melão amargo chamado goya que é delicioso. Também, mas nem tão secretas, a Casa Líbano, no Pari, e a Casa Garabed em Santana.

Que comidas e bebidas representam sua memória de Buenos Aires?

Dos anos que morei lá, a fugazzeta do El Cuartito é número 1. E o que chamo “ode ao colesterol”, à milanesa com fritas e ovos fritos de gema mole do Hermann em Palermo, quase em frente ao Botanico. Agora, nas visitas recentes, o El Baqueano, de carnes exóticas, com um dos melhores chefs do Cone Sul, o Fernando Rivarola, em San Telmo. Bebida é o hábito do mate, que se intensificou nos meus anos portenhos. E vinhos que só têm lá, os Montchenot que ninguém importa: são uma curiosidade que sempre que posso, bebo. Vinhos de outra era e estilo.

Qual o seu lado doce na mesa?

Prefiro um prato de queijos do que uma sobremesa, mas se tiver que escolher, sorvete. Ou a tarte tatin do Epice.

Na sua opinião, qual a situação do Brasil no mapa do consumo de vinho? O paladar evoluiu? Que preconceitos você gostaria de ver derrubados no mundo do vinho?

Aumentou, melhorou, mas continua elitizado. O paladar evoluiu, em especial o Paladar, suplemento em que escrevo. Gostaria de ver as pessoas bebendo mais brancos, mais vinhos brasileiros e uruguaios, muito mais Jerez, e deixando a mania de que o importado sempre é melhor. E também que parassem de achar que é preciso harmonizar vinho com tudo, tem situações para coca-cola, água, chá… é meio forçar a barra harmonizar tudo, aliás harmonizar é uma palavra horrível, prefiro comer e beber e ver o que dá.

Quais os rótulos que você nunca esqueceu, pra bem ou pra mal?

Viña Tondonia Branco Gran Reserva 1964 bebido com o casal Julio Cesar Lopez de Heredia. Indescrítivel vinho, numa situação ímpar. E um almoço de cinco horas no falecido Drolma de Barcelona, com um La Bota de Manzanilla da Equipo Navazos. Foi também a melhor refeição da minha vida, com becadas, porco ibérico, lebre dos Pirineus e uns 10 queijos catalães. Os inesquecíveis para mal, esqueci todos, com implacável dedicação.

Fala-se muito nas influências dos imigrantes no paladar brasileiro, mas fenômenos como o risoto e o sushi são relativamente recentes. Concorda? O paladar brasileiro está ao sabor da moda?

Acabei de voltar de Bento Gonçalves, a comida era basicamente galeto, codorna, polenta assada e salada de uma verdura amarga cujo nome esqueci. O Brasil é grande demais e complexo demais para pensarmos uma única moda dominando as mesas. Existem três sistemas completos de cozinha, a mineira, a baiana e a amazônica, com quitutes, pratos frios e quentes, doçaria, produtos regionais estranhos e surpreendentes para quem não é local. Nas grandes cidades, nesses microclimas em que circulamos como dos Jardins em São Paulo, sim, a moda é mais evidente.

Quais foram as surpresas recentes no mundo dos destilados? E das cervejas e saquês?

Nos destilados os single malts de Islay, ou em uma palavra: Laphroaig. Cervejas raramente bebo e não sei dizer um único nome. Saquê, li, estudei, provei para fazer duas matérias, mas já esqueci tudo. Não é meu mundo. Prefiro um cálice de Manzanilla.

Quais as carnes que o emocionam, em um mercado que divide suas preferências entre gados brasileiros, uruguaios, argentinos, ingleses e, agora, japoneses e sul-americanos. Algum deles é seu preferido?

Não tenho preferência, talvez o aberdeen angus, mas não presto tanta atenção na raça, sou apresentado ao boi e logo perco o cartão de visitas dele. Não gosto de wagyu. Gosto de mollejas, do assado uruguaio mais do que do argentino.

Que tipo de iguaria ou quitute mantém na despensa e na geladeira?

Tem três coisas que não podem faltar na minha vida: pão, pão e pão. É minha comida favorita. Se for da Poilane melhor.

Qual foi o seu maior “feito” gastronômico caseiro?

Já me orgulhei do meu coelho assado muito lentamente no vinho. Mas tenho preguiça invencível de cozinhar.

O que o seu médico acha de tudo isso?

A última vez que fui ao médico eu tinha 18 anos, em 1975, foi o exame para o Exército. Tirei sangue, aquelas coisas. Na minha família só se vai ao médico e ao hospital para morrer. Não tenho necessidade nem pressa no assunto.

Nem tudo que se refere a Carnaval precisa ser de baixo nível. Que o diga o pessoal do Bajo Aragón, mais exatamente na Bodegas Leceranas, onde a uva garnacha encontrou o solo para a fundação do vinho Evohé – o nome é esse mesmo, mas que as colombinas, os arlequins e, principalmente, os palhaços, não se empolguem: o nome não remete a nenhuma licenciosidade tropical: é trabalho sério, em um dos poucos pontos ainda inexplorados da região, onde a casta é plantada há 8 séculos.

Na realidade, os proprietários nem sabem o porquê do nome no rótulo. Talvez uma evocação similar à que vez Manuel Bandeira:

Vinhos!… que é o meu fraco!…

Eu’voé Baco!

(Merci, Mara)

Mas essas alegorias pouco nos adereçam e, por trás da fantasia do nome, há um vinho leve e equilibrado, sem as saliências de um vinho jovem, como se espera de uma safra 2009. É um varietal de uva garnacha, de aromas mais quentes, como ameixas secas e uma erva no nariz, que evolui para chocolate, em uma complexidade que pode vir das vinhas centenárias – literalmente, pois foram plantadas em 1912 – e da acidez de um vinho que não viu madeira.

Pôr do sol: o negroni de Cristiana Beltrão

Bazzar, Ipanema, Rio de Janeiro

Oficialmente, um drinque clássico como o negroni deve ser vermelho como um rubi, uma pequena pedra precisa lapidada pelos bartenders, preparado conforme os versículos das bíblias dos coquetéis, certo? Errado. Recentemente, um grupo de especialistas – jornalistas, chefs, restaurateurs e um naipe de especialistas, de advogados a designers – sentaram-se em várias mesas paulistanas para eleger o negroni perfeito e definiram novos rumos para o drinque, em uma série de provas que geraram matéria de capa do caderno Paladar, do Estadão.

Uma das testemunhas informais desse processo foi Cristiana Beltrão, proprietária do Bazzar e diretora de criação de uma autêntica agência culinária. Conclusão: a bebida não era vermelha, mas de uma cor âmbar intensa, hipnótica, quase um pôr do sol. “Muita gente carrega no vermute e o drinque fica doce demais”, comenta ela, que sugeriu a seu barman Estevão, pequenas alterações na fórmula clássica, que prevê gim, campari e vermute tinto, um terço para cada.

“Peço um pouquinho mais de gim, de preferência o Tanqueray, que é menos perfumado, e troquei o vermute por Noilly Prat e Carpano autêntico.” A atenção da empresária não é gratuita: o drinque remete ao gosto de adolescência, quando degustava com seu pai, o ex-ministro Hélio Beltrão. Ou seja, isso não é uma receita – é um documento oficial.

Negroni

1/3 de gim Tanqueray

1/3 de campari importado ou, de preferência, Amaro Nonino

1/6 de Noilly Prat

1/5 de Carpano

1 fatia de laranja-baía

Em um copo curto, do tipo tumbler, combine os ingredientes

Mexa bem – nada de coqueteleiras

Enfeite com a fatia de laranja

É pudim de sofisticada e gordíssima massa de açúcar derretido com canela, toucinho e cascas de limão, ao qual juntam-se gemas e vinho do porto. Depois de assado e desenformado, guarnecem-lhe nozes, se convier. A receita é atribuído ao padre Manoel Joaquim Machado Rebello, abade da cidade de Priscos, que seria ainda autor de uma série de outras receitas que o colocariam como um dos mais importantes cozinheiros portugueses do século XIX. Em artigo para o Jornal de Notícias, do Instituto Camões, o historiador Reis Torgal lança – e se apressa a eliminar – a suspeita de que Eça de Queiroz teria se inspirado no Abade de Priscos para conceber um dos personagens do o Abade da Cortegaça, de “O crime do Padre Amaro”.

Chifa é a expressão pela qual os peruanos denominam a fusão de sua cozinha com a chinesa, que acontece há quase um século, quando iniciou-se a imigração oriental na América do Sul. Mas a expressão, que tem tantas origens quanto correntes, batiza também um dos mais novos restaurantes de São Paulo, o Chifa Wok, recém inaugurado no Itaim Bibi. No comando, o chef peruano Christian Báscones Cavero, ex-La Mar. Em destaque, pratos como as costelas de porco defumadas min kuo, vieiras em ninho de macarrão crocante e petiscos como o camarão cinco sabores.

Se falamos em chifa e falamos em La Mar, o restaurante de Gastón Acurio também tem as suas especialidades chifas no cardápio. Uma delas tem mesmo cara de cozinha chinesa da Califórnia, com a massa refogada no wok, em calor alto, com legumes que se mantèm crocantes, suculentos e coloridos – mas se confunde com a denominação espanhola: tallarines salteados.

Rua Ministro Jesuíno Cardoso 513

Vila Nova Conceição

Tel.: (011) 4324-7868)