Tigelinha de bacalhau do abade

Antiquarius

Receita para 6 tigelinhas

Ingredientes:

1 cebola grande

1 cenoura

Manteiga q.b.

Miolo de 2 pães franceses

3 litros de leite

600 g de bacalhau desfiado

1 xícara de farinha de trigo

Noz moscada e sal

Modo de preparo:

Bata a cebola, o alho e a cenoura no liqüidificador com o leite.

Refogue na panela junto com o bacalhau e o miolo de pão bem picado e cozinhe bem, sempre batendo e corrigindo a consistência com a farinha e mais miolo de pão.

Quando atingir uma consistência cremosa, sirva as tigelinhas e gratine levemente.

Sirva imediatamente.

Por que os brasileiros amam tanto dos caranguejos dos restaurantes de rede americanos, aquele em que se martelam as pinças, as carapaças e as próprias mesas (na hora da arruaça) , quando nós, aqui, poderíamos ter uma cultura desse tipo de iguaria? Mas será que podemos? Uma dos caranguejos que temos é o uçá, um caranguejão de carapaça azulada, que víamos em penca na subida do Rio para a Serra. Os vendedores os capturavam ali perto, nos manguezais próximos da refinaria de Duque de Caxias, às margens da Baía de Guanabara. Em toda a área de mangue, pode apostar, o uçá lá estará.

Outra área do gênero, aqui no Rio, é Guaratiba. Nos restaurantes da região, é fácil encontrá-los com sua carne de textura fina e paladar adocicado que, infelizmente, causou uma procura além que a natureza consegue repor. Atualmente, o extrativismo do uçá é regulado por lei, embora seja um dos pilares do sustento das populações pobres dos estuários em um litoral que vai do Rio de Janeiro ao Ceará e Rio Grande do Norte, que o preparam como convém: no bafo ou na água, que dão à sua aparência escura e de carapaça forte, tons belíssimos de vermelhos e alaranjados.

As pinças são, claro, as partes mais cobiçadas – e as mais dramáticas, como mostra a foto que surrupiei do instagram da dulcíssima restauratrice Daniella Marzullo. De dentro delas, extraem-se nacos generosos, que dão seu espetáculo de paladar até na ponta da unha mais fina do crustáceo. Poucos ligam para a carapaça em si – é muita dificuldade para pouca carne, concordo – mas para o gourmet curioso as partes esverdeadas do fígado e até do miolo do uçá são as suas verdadeiras iguarias.

Se os corais (ovas) estiverem presentes, cuidado, pois pode ser iguaria proibida durante o período de reprodução. Fica a pergunta: seria viável a uma bela fazenda marinha fazer com que possamos degustá-las sem culpa e com a devida – e extrema – unção?

O CHAMPANHE DESCONHECIDO

Degustação às cegas de 24 rótulos de champanhe trazem surpresas a quem conhece. E boas notícias para quem não conhece

Pedro Mello e Souza

(Matéria publicada no Caderno ELA, de O Globo, em 22 de dezembro – a íntegra dos textos, com depoimentos, os processos e os perfis de rótulos, assinados por Alexandre Lalas, o resultado do painel e até a ficha de degustação do CIVC estão aqui)

A concentração do fotógrafo Leonardo Aversa antes de clicar os 24 champanhes para a degustação (FOTO: Pedro Mello e Souza)

Na semana passada, o Brasil reconheceu oficialmente o que o mundo inteiro já sabia há muito tempo: champanhe é em Champagne. Mas o ainda faltava aos brasileiros era reconhecer direitinho todos os rótulos da bebida que estão disponíveis no mercado. E são mais de 30, desde as mais conhecidas, Moët et Chandon e Veuve Clicquot a outras quase artesanais, como a De Sousa e a Pierre Montcuit. Para montar um painel consistente do que há para comprar (às vezes mais barato do que se imagina) e degustar, convocamos 11 profissionais para uma degustação às cegas de 24 rótulos de champanhes de nível básico e, mais importante, fáceis de serem encomendadas para as festas de Ano Novo.

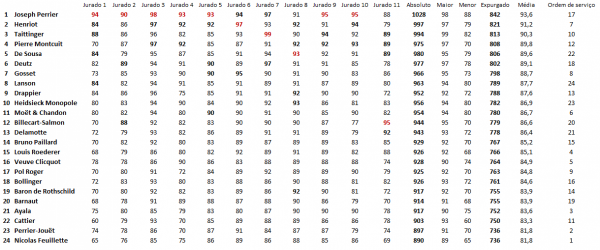

Para quem não conhece a fundo sobre champanhe, o resultado (clique para ver o quadro geral) foi surpreendente: dois rótulos pouco conhecidos no Rio de Janeiro foram os vencedores: a Joseph Perrier e a Henriot. E ganharam bem, pois estavam à frente em sete dos onze votos de um júri acima de qualquer brinde suspeito, que se reuniu na semana passada, no restaurante Vieira Souto. Foram sommeliers como Dionísio Chaves (Duo e Bottega del Vino), Cecilia Aldaz (Oro) e João de Souza; especialistas como Célio Alzer, Paulo Nicolay e Alexandre Lalas; restaurateurs como Janine Sad (Cavist), Roger Magalhães (Esplanada Grill) e Cristiana Beltrão (Bazzar).

A degustação e uma floresta de copos na parte oeste da mesa dos jurados: Roger Magalhães, Cálio Alzer, Dionisio Chaves, Janine Sad e Cecilia Aldar (FOTO: Pedro Mello e Souza)

Professor da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), Célio Alzer gostou do resultado: “Foi uma amostragem excelente de rótulos em um evento raro de se ver. Não me lembro de ter participado de um evento desses há muito tempo”, diz. Para o connaisseur José Grimberg, da Bergut, a degustação às cegas é uma forma ampliar o conhecimento do consumidor e de verificar quem é quem. “Saber mais sobre os outros produtores de champanhe à disposição no mercado é ótimo. Faço sempre esse tipo de evento nas minhas lojas e as pessoas adoram”, diz ele, que cedeu três rótulos raros para a degustação (veja a relação completa aqui).

Quem concorda com ele é o jurado Dionísio Chaves. Eleito duas vezes o melhor sommeliers do Brasil, ele destaca o exercício interessante da degustação às cegas. “Desperta sempre muita curiosidade, pois é forma mais sincera possível de se fazer avaliações desse tipo”, explica. Mas a venda dos rótulos menos conhecidos nem sempre é fácil. “Aqui, a escolha do champanhe ainda está relacionado ao status e a marcas. Às vezes, as pessoas procuram agradar aos olhos e ao redor, mais do que o paladar, quando deviam ser mais honestas em relação ao próprio gosto”, pondera Janine Sad, da Cavist. Para Cecilia Aldaz, do Oro, a segurança da marca conhecida fala mais alto, mas sempre que pode, apresenta marcas menos conhecidas do cardápio da casa, como a Drappier e a Billecart Salmon.

Se a partir desse momento os champanhes artesanais passam a ser mais conhecidos no Rio, lá fora já viraram mania. Considerados por alguns como o melhor restaurante do mundo, o Noma mantém uma carta de champanhes em que só entram pequenos produtores. São 25 ao todo, alguns deles sequer relacionados entre os 300 do Larousse des Champagnes. Em Londres, é fácil encontrar rótulos como o Bereche et Fils em casas como o The Ledbury. Ou o Thiénot, no Dinner, de Heston Blumenthal. “Mas esses rótulos começam a chegar aqui”, observa Cristiana Beltrão, proprietária do Bazzar.

Para ela, o momento é perfeito para conhecer novos rótulos de champanhe pelo interesse dos produtores europeus, que, em crise, procuraram novos mercados. “O brasileiro não tinha intimidade com o champanhe, pois era caro e reservado para grandes datas. Mas o conhecimento aumentou por causa da nossa produção nacional e, hoje, muita gente amadureceu a ponto de saber a diferença entre um brut e um millésimmé”, diz a empresária, que lança o alerta: “É um momento muito ímpar e diferente, uma oportunidade grande de se aprender e conhecer rótulos menores e melhores”.

A seqüência das matérias está em

Champanhe em prova 2: o processo, por Alex Lalas

Champanhe em prova 3: o resultado do painel

Champanhe em prova 4: o ABC dos rótulos participantes, por Alex Lalas

Champanhe em prova 5: a matéria (pdf da arte final da matéria, cedido pelo O Globo)

TODO DIA É DIA DE CHAMPANHE

Por Alexandre Lalas, editor do site WineReport

(Destaque da matéria “O champanhe desconhecido”, publicado em 22 de dezembro, no Caderno ELA, de O Globo, contando a mecânica da desgutação às cegas feita especialmente)

Vinte e quatro rótulos de champanhe. Em comum, o fato de serem bruts (secos) e non vintages (sem indicação de safra). As semelhanças param aí. Os estilos variavam dos mais leves, típicos champanhes de festa, aos mais sérios, maduros, evoluídos, feitos para a mesa ou mesmo para meditar e provar com calma. Lado a lado, degustados às cegas, grandes companhias, marcas famosas e consagradas, disputaram espaço com pequenos produtores artesanais em um painel bastante diversificado e bem completo do que existe no mercado brasileiro em termos de champanhe.

Degustação de champanhes para o Caderno ELA: copos de porto para a prova do nariz (FOTO Pedro Mello e Souza)

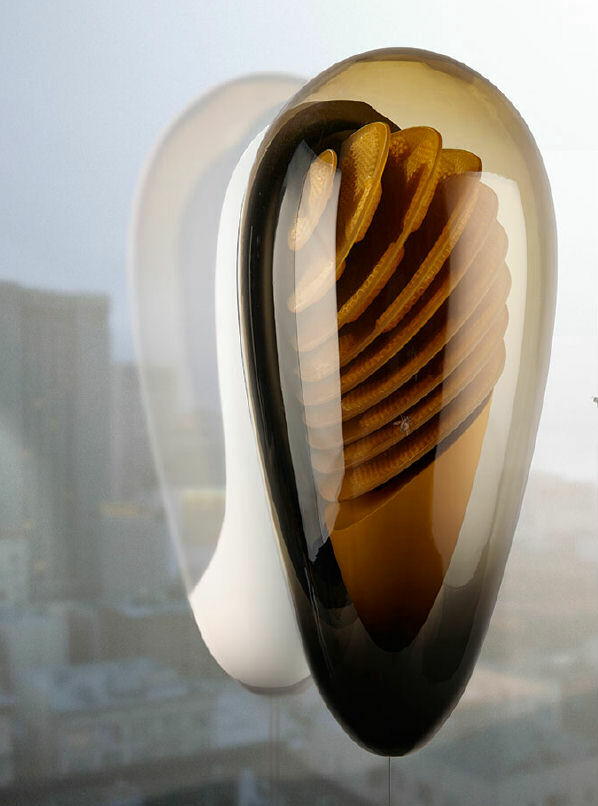

A mecânica da degustação foi simples. Três rodadas, com oito champanhes cada, foram servidas aos degustadores, que não tinham a mais vaga ideia do que estava ali na taça – a de porto, mais apropriada para a degustação do champanhe. Com calma, sem pressa, os jurados avaliavam cada uma das bebidas, percebendo, anotando as características e preenchendo a Ficha, enviada especialmente para a prova pelo Comitê Interprofissional de Champanhe (CIVC). Um a um, os vinhos eram pontuados de acordo com a cor, o nariz e a boca. Ao final das três baterias, os degustadores entregaram as fichas e a apuração foi realizada, descartando a maior e a menor nota obtida por cada vinho para chegar a uma média ponderada.

Ficha de degustação de champanhes do CIVC. Para obter a versão para imprimir e editar, clique no link "Ficha CIVC", no final deste post

Só então foram revelados os rótulos. E na briga, de altíssimo nível por sinal, entre grandes e pequenos, festivos e sérios, David levou a melhor sobre Golias. Os seis primeiros colocados foram casas que, considerando a região e os números que a envolvem, podem ser consideradas pequenas vinícolas familiares. Mas isso está longe de significar que a qualidade do que as grandes empresas produzem é inferior. A boa colocação da gigante Moët & Chandon, marca que é sinônimo de champanhe é exemplo disso. É necessário ressaltar que, até mais importante do que o resultado, é a busca pelo estilo desejado. Se a hora é de festa, de brindar e beber sem grandes preocupações, é preciso eleger um vinho fresco, leve, delicado. Não faz sentido escolher um vinho mais sério, encorpado, maduro e complexo para estas ocasiões.

Portanto, o que vale é ver qual estilo cabe no gosto (e no bolso) de cada um, escolher o rótulo certo e fazer a festa. Afinal, todo dia é dia de champanhe.

Abaixo, o resultado do somatório das notas dadas, individualmente, para cada champanhe, no painel montado para o Caderno ELA, do Globo (veja a matéria original e a íntegra dos textos aqui). Foi permitido a cada jurado usar o seu discernimento e o padrão de avaliação que adquiriu em sua experiência com o vinho. Apenas no quesito “aparência”, foi estabelecida uma margem menor de votação em função da perda de perlage e de espuma em taças de vinho do porto.

As taças de vinho do porto foram aprovadas por todos por permitir uma valorização maior daquilo que está mais próximo do consumidor: o aroma e o paladar. Nâo houve trocas de informações durante a degustação e, embora os champanhes tenham sido servidos em três baterias diferentes, for permitido a cada jurado que seguisse seu ritmo.

O juri foi formado por três sommeliers (Cecília Aldar, Dionísio Chaves e João Souza), dois professores e monitores de entidades dedicadas ao vinho (Célio Alzer e Paulo Nicolay), três restaurateurs a administradores de adegas (Janine Sad, Cristiana Beltrão e Roger Magalhães), uma chef com formação em vinhos (Luciana Plaas) e dois jornalistas especializados (Alexandre Lalas e Pedro Mello e Souza), que assinaram a matéria, preparada especialmente para a edição de 12 de dezembro de 2012 do Caderno ELA, do jornal O Globo.

Não foi permitido a nenhum dos jurados mudar qualquer nota. Da mesma forma, só souberam da ordem do serviço dos rótulos e do resultado final somente após a publicação da matéria no jornal. Para evitar implicações comerciais, nenhum deles está identificado na tabela.

O resultado final foi alcançado pela soma dos votos dos jurados, mas foram excluídas a maior e a menor nota, para diminuir a distorção dos diferentes critérios e uma diminuição dos desvios padrões. Mesmo assim, houve grande coerência e, nos comentários após a degustação, uma única certeza: são todos, do primeiro ao último, excelentes champanhes.

Em ordem alfabética, o descritivo dos champanhes que participaram da degustação às cegas, com preços na importadora para o consumidor, que Alexandre Lalas fez para a matéria “O champanhe desconhecido”, publicado em 22 de dezembro, no Caderno ELA, do Globo. Leia a matéria original e a íntegra dos textos aqui.

Os preços se referem à data da matéria, que foi ao ar em 22 de dezembro de 2012.

Ayala Brut Majeur

Propriedade da holding Société Jacques Bollinger (SJB) desde 2005, a Ayala entrou em declínio no final dos anos 1990. No entanto, a administração de Hervé Augustin, indicado pelos novos donos, fez com que a casa conseguisse recuperar terreno. É um champanhe macio, com um leve toque cítrico. (Mistral, R$ 263)

Barons de Rothschild

Três ramos da aristocrática família Rothschild se juntaram para criar estra casa de champanhe. O estilo buscado pelos donos dos châteaux Lafite, Mouton e Clarke, como não poderia ser diferente, é de uma bebida elegante, sofisticada, clássica. Apesar da qualidade indiscutível, ainda há um longo caminho a percorrer para que este champanhe chegue perto do nível dos tintos dessa turma. (Vinci, R$ 357)

Barnaut Grand Réserve Brut Grand Cru

Esta casa fundada em 1874 trabalha apenas com uvas próprias. Costuma colecionar elogios da crítica especializada europeia graças à elegância e à leveza dos champanhes que entrega ao mercado. (Decanter/Espírito do Vinho, R$ 207)

Billecart-Salmon Brut Réserve

Tradicional casa de champanhe, famosa pela qualidade excepcional dos rosés que faz, costuma entregar vinhos marcados pela elegância e pelo equilíbrio. Nesta versão, destaque para um caráter mais frutado, com leveza e cremosidade. (World Wine, R$ 239)

Bollinger Special Cuvée Brut

Champanhe preferida de James Bond, esta é uma das casas de produção mais consistente nos últimos tempos. O estilo é sério, com um leve toque de oxidação, mas sem perder a leveza e o frescor. (Mistral, R$ 349)

Bruno Paillard Première Cuvée Brut

Casa emergente, com prestígio ascendente e produção consistente. Já neste vinho, de entrada de gama, fica claro o estilo pretendido pela Bruno Paillard. Este é um champanhe para a mesa, com presença cremoso, macio e com presença bem marcada da madeira. (Club du Taste Vin, R$ 214)

Cattier Brut Quartz

A família produz uvas desde o século XVIII, mas apenas em 1918 começaram a produzir o próprio champanhe. O estilo é mais comercial, com foco na leveza, boa presença de fruta e uma maciez agradável. (Interfood, R$ 192)

De Sousa Brut Merveille

Erick de Sousa, de ascendência portuguesa, comanda esta casa, adepta da agricultura biodinâmica, de pequena produção com foco na qualidade. De prestígio crescente, é um champanhe maduro, para a mesa, com toque de brioche e manteiga, muita cremosidade e maciez. (Decanter, R$ 280)

Delamotte Brut

Fundada em 1760, esta casa, hoje parte do grupo Laurent-Perrier, é uma das mais antigas da região. Entrada de gama da casa, este é um champanhe de celebração: leve, fresco, cheio de fruta, para ser bebido sem compromisso, como aperitivo. (Bergut, R$ 190)

Deutz Brut Classique

Um dos grandes orgulhos de Fabrice Rosset, presidente da Maison Deutz é a qualidade do seu champanhe básico, não safrado. Segundo ele, fazer um vintage ou cuvée especial de alto nível não é difícil em Champanhe. Basta seguir algumas regras básicas de produção. Já um não safrado, de entrada de linha, com qualidade de primeira, este é o grande desafio. Está certíssimo. E está certo também em sentir orgulho do Brut Classic Non Vintage que produz. No nariz, fruta. Na boca, leveza, cremosidade, bom volume, frescor e mais fruta. (Casa Flora, R$ 177)

Drappier Carte d’Or Brut

Casa tradicional, familiar, colecionou prêmios e admiradores ao longo da história. Um dos mais famosos foi Charles de Gaulle, que elegeu como champanhe favorito a Drappier. Em troca, a casa homenageou o general com um cuvée especial. Neste vinho de entrada de gama, feito majoritariamente com a pinot noir, é outro vinho que se destaca pela fruta, pelo frescor e pela delicadeza. (Zahil, R$ 225)

Gosset Excellence Brut

Esta é a mais velha casa de Champanhe. Em 1584, quando Pierre Gosset começou a fazer vinhos na pequena propriedade que possuía em Aÿ, o Brasil ainda nem engatinhava. Hoje propriedade do grupo Renaud-Cointreau, a Gosset teve a produção aumentada, mas o prestígio da casa segue alto. O estilo é mais austero, rico no nariz, complexo na boca, combinando fruta e madeira, elegância e potência. Este é, seguramente, um champanhe para a mesa. (Grand Cru, R$ 198)

Heidsieck & Co Monopole Blue Top Brut

Ludwig Florenz-Heidsieck criou, em 1785, junto com três sobrinhos, a Heidsieck. Com o tempo, a casa foi dividida em três: Heidsieck & Co (1834), Charles Heidsieck (1851) e Piper-Heidsieck (1934). Hoje propriedade do grupo Vranken Pommery, a Heidsieck & Co acrescentou o “Monopole” ao nome em 1923. O estilo é leve e fresco, com foco na fruta. Um champanhe de festa, funciona como aperitivo. (Bergut, R$ 188)

Henriot Brut Souverain

Esta é uma pequena casa da região, com produção artesanal, como foco mais voltado para a qualidade do que à produção. Este brut não safrado é dos melhores disponíveis no mercado brasileiro. É delicado e fino, com uma riqueza ímpar, boa presença de frutas como maçã, pêssego e abacaxi; macio, cremoso e extraordinariamente longo. Com enorme justiça, foi o vice-campeão da prova. (Vinci, R$ 293)

Joseph-Perrier Cuvée Royale Brut

Desde este vinho, entrada de gama da casa, até os champanhes safrados, como o fabuloso Cuvée Josephine, esta vinícola coleciona prêmios e vitórias em degustações às cegas. Mesmo assim, não é das casas mais conhecidas pelo consumidor brasileiro. Talvez culpa do marketing pouco agressivo. Talvez por não ser tão fácil de achar. Mas o fato é que a qualidade do que a Joseph-Perrier faz é muito acima da média. Este brut não safrado, vencedor disparado da prova, é grande. Fino, delicado, com boa presença de fruta(maçã, pêssego), combina com maestria um delicioso frescor com um volume notável na boca. Macia e cremosa, versátil, servindo tanto como um aperitivo como acompanhando uma refeição especial. Um champanhe de respeito. (Paralelo 35, R$ 180)

Lanson Black Label Brut

Casa com 250 anos de história e muitos serviços prestados, o champanhe da Cruz de Malta chegou apenas há pouco tempo ao mercado brasileiro. Mas, pelo menos, chegou. Este black label, muito além do rótulo cheio de estilo, é um belo vinho. É leve e fino, com boa presença de fruta e um leve toque tostado. Bom para servir como aperitivo como companheiro de uma refeição leve. (Barrinhas, R$ 170)

Louis Roederer Brut Premier

A Maison Louis Roederer – que entre outras marcas produz o champanhe Cristal – fechou o ano passado com a impressionante marca de 3,7 milhões de garrafas de champanhe vendidas em todo o mundo. Um recorde para a empresa, que passou ao largo da crise que implodiu a economia de diversos países europeus. Mas talvez o que mais impressione seja como esta casa consegue fazer tanto vinho sem perder a qualidade. E este Brut Premier, entrada de gama da vinícola, é prova inequívoca disso. Maduro, complexo, longo, intenso. Um champanhe para a mesa. (Franco-Suissa, R$ 240)

Moët & Chandon Brut Imperial

Tradicional casa, fundada em 1743, hoje parte do grupo LVMH, a Moët é quase sinônimo de champanhe. Uma distinção que, noves fora o marketing agressivo da companhia, não pode ser desprezada. E, apesar de o foco ser claramente a produção, a qualidade da bebida, o que está dentro da garrafa, está longe de ser ruim. E a boa posição conseguida na prova por este Brut Imperial é a prova cabal disso. O estilo é o que se espera de um champanhe: fresco, fino, delicado, frutado, leve. Uma bebida que traduz alegria e é sinônimo de celebração. (LVMH, R$ 200)

Nicolas Feuillatte Brut Réserve

Mais antiga cooperativa de Champanhe, reúne 82 produtores da região. Mais uma vez, o foco é a produção. E o estilo desejado é o clássico de champanhe: uma bebida de celebração. E esta é exatamente a característica deste Brut Réserve. Leve, fresco, com boa presença de fruta. Sirva como aperitivo, sem moderação. (Ravin, R$ 238)

Perrier-Jouët Grand Brut

Marca pertencente ao grupo Pernod-Ricard, conhecida pela beleza dos rótulos e pela qualidade do champanhe que produz. Esta Grand Brut é delicada e elegante, madura, austera. Boa companheira para a mesa.

Pierre Moncuit Blanc des Blancs Grand Cru

Os 25 hectares de vinhas desta casa – todos plantados com chardonnay – estão situados em Mesnil-sur-Oger, um dos mais valorizados crus de Champanhe. A casa, fundada em 1889, tem é vizinha de casas como Salon e Krug. A direção hoje está a cargo de Nicole Moncuit. Este Blanc des Blancs é elegante até a última gota. Se não tem o brilho e o frescor de outros rótulos, compensa com um notável equilíbrio e uma riqueza impressionante. Um champanhe para descobrir aos poucos, gole a gole. De preferência, acompanhando um jantar especial. (Bergut, R$ 215)

Pol Roger Brut

O Cuvée Winston Churchill é um dos champanhes mais festejados do planeta. Mas não apenas o top de linha desta casa cheia de prestígio é digno de aplausos. Este Brut é um exemplo claro disso. É rico e elegante, fino, cremoso, macio, longo. Não tem o estilo fácil de celebração de outros rótulos, mas é um champanhe sério, para prestar atenção, e beber a mesa. (Mistral, R$ 297)

Taittinger Brut Réserve

Casa familiar, tradicional e cultuada, goza de enorme prestígio entre o grande público em geral. E o reconhecimento é pra lá de merecido, como atesta a terceira colocação na prova às cegas. E, no entanto, o estilo desta Brut foge do clássico champanhe. É potente, marcante, vibrante, com estilo mais maduro. Neste ano, a casa perdeu Jean Taittinger, presidente honorário da empresa, que morreu no último dia 23 de setembro, aos 89 anos. Jean era pai de Pierre-Emmanuel, atual CEO da Taittinger. (Cavist, R$)

Veuve Clicquot Brut Ponsardin

Um dos rótulos mais famosos (e bonitos) do mundo do vinho, a viúva, como é carinhosamente chamada, é contestada pelos especialistas na mesma medida em que amada pelo público. O charme da garrafa, chique até dizer chega, é garantia de impressionar em festas, casamentos, recepções e afins. E, críticas negativas a parte, o que está dentro da garrafa está longe, muito longe de incomodar ou fazer feio. Este é um champanhe de festa, leve e fresco. Para os padrões da bebida é até simples. Mas nem por isso menos agradável. (Cavist, R$)

Fazer essa foto acima me custou três espressos no balcão do primeiro de um rosário de pequenos cafés que pontuam uma das entradas de San Gimignano. Sobrou pra o meu estômago, que pagou o preço da dureza dos comerciantes, que odeiam fotos. Não os condeno. São obrigados a enxotar, a cada dez minutos, grupos inteiros de turistas deseducados que invadem os pequenos estabelecimentos somente para fazer imagens e desaparecer, sem gastar um tostão, saciado como uma nuvem de gafanhotos digitais. No terceiro café, a gentileza aflorou e a foto saiu.

Siena fica a minutos de San Gimignano. Mas o contato mais íntimo que tive com a belíssima cidade medieval, que James Bond destrói parcialmente na primeira cena de Cassino Royale, foi a imagem do ícone maior da sua gastronomia, o panforte. Semanas depois, de volta ao Brasil, eis que o informativo da União Européia me cutuca com o seu tema do dia: o panforte de Siena, que acabara de ter o seu pedido de proteção de marca aceito sob a chancela I.G.P. – seria registrado oficialmente no início de agosto, após dois anos de espera. Para a minha alegria psicótica, onde tem denominação tema fumaça da normativa. E onde há fumaça, há o fogo do caderno de obrigações, que derrete todas as dúvidas culinárias e aquece as dicas históricas do produto.

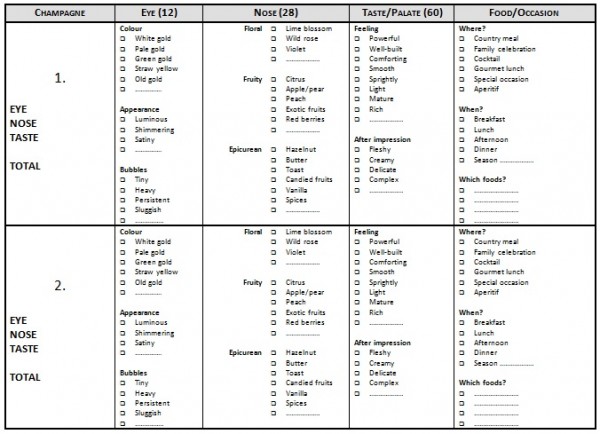

Aprende-se ali, por exemplo, que a receita do autêntico Panforte (agora, em caixa alta, por respeito) é um inventário rico das colheitas históricas da agricultura daquela gleba da Toscana. São as farinhas dos solos calcáreos, as suas nozes e avelãs de árvores centenárias, seu mel multifloral (millefiori), suas frutas secas na aparência, frescas no paladar. E – não sabia – seus melões. Sim, há duas versões oficiais do Panforte de Siena, uma delas preparada com melões secos do tipo zatta, de casca fina e polpa densa.

Aprende-se ali, por exemplo, que a receita do autêntico Panforte (agora, em caixa alta, por respeito) é um inventário rico das colheitas históricas da agricultura daquela gleba da Toscana. São as farinhas dos solos calcáreos, as suas nozes e avelãs de árvores centenárias, seu mel multifloral (millefiori), suas frutas secas na aparência, frescas no paladar. E – não sabia – seus melões. Sim, há duas versões oficiais do Panforte de Siena, uma delas preparada com melões secos do tipo zatta, de casca fina e polpa densa.

Nessa, além da farinha do tipo “0” (zero), das amêndoas descascadas e do mel, um mínimo de 40% (!) de melões e cascas de laranjas cristalizadas. E, na cobertura, que dá a cor nera da denominação, uma pequena unção de noz moscada, canela e até do que o documento descreve como ‘pepe dolce’, o que, no meu entendimento, seria uma versão não picante da páprica.

A versão branca do panforte, a mais conhecida, ganha recheios como os da sidra cristalizada e da amêndoa, ambos obrigatórios, com a avelã e, novamente, o melão, entrando como elementos opcionais, assim como um nada tradicional aroma de baunilha, desde que não seja artificial. Nos dois, casos, são receitas que, mais do que tradicionais, são históricas, e ornavam a parede da Ospedale di Santa Maria della Scala, em 1810, quando o Napoleão, aquele crápula, mandou que a fechassem. No mesmo local, um certo Natale Pepi abriu a primeira empresa para produzir a iguaria, pelas mãos dos panfortaios e a supervisão dos conditoris, os profissionais envolvidos.

O prefixo pan – pão – não se aplica ao Panforte de Siena. É um meio termo entre um bolo de garfo e um doce de mão, de massa rica, que se desmancha na boca, revelando cada um dos ingredientes que compõem a sua tradição. Se for bem feito, o sufixo forte também será apenas uma figura retórica dessa delicadeza, que, aliás, casou muito bem com meu espresso – e me permitiu, de alguma forma, conhecer Siena.

FESTIVAL DE MERANO

Um brinde em alto estilo

Paraíso do vinho e da gastronomia? Ele existe.

Bruna Talarico

Imagine ir, em pouco mais de dez passos, de um poderoso Château Lafite Rothschild para um premiado queijo artesanal com o selo De Magi. Ou, então, participar de degustações verticais de rótulos consagrados, como os italianos Masseto e Amarone Dal Forno – não sem antes, claro, bater ponto nas provas dos mais emblemáticos vinhos de vinte e seis históricos châteaux da Union des Grands Crus de Bordeaux. Agora, imagine que tudo isso acontece em um palacete icônico do estilo art nouveau, em um idílico e aprazível vale no extremo nordeste italiano, longe de grandes centros urbanos e da aglomeração que macula badaladas feiras do vinho, a exemplo da Vinexpo e da Vinitaly. Este paraíso existe, e faz tempo: criado em 1992, há exatos vinte anos, o Merano Wine Festival se mantém até hoje como um dos melhores e mais exclusivos eventos de vinho da Europa. A Eating Out conferiu a última edição, em 2011, para apresentar, com exclusividade, este universo. E avisamos: de 9 a 12 de novembro acontece a próxima edição. Vai perder?

São 1200 rótulos representados por 300 vinícolas italianas e outras 120 estrangeiras, numa área de procedência que se estende da Bulgária até a Nova Zelândia, passando pela França, Áustria, Alemanha, Croácia, Eslovênia, Espanha, África do Sul e Estados Unidos. Para harmonizar, 500 iguarias diversas estarão expostas pelos pavilhões do Kurhaus, o Centro de Convenções de Merano, localidade de Bolzano. “Todos os anos, os dez membros da comissão avaliadora do festival provam mais de 5000 diferentes rótulos e apenas os melhores são selecionados. A avaliação leva em conta o sistema internacional dos 100 pontos: um vinho deve ser avaliado com pelo menos 86 pontos para ser admitido na curadoria. Após esta primeira sessão de degustação de todos os vinhos-candidatos, nós promovemos uma segunda degustação, definitiva, para selecionar apenas a nata. O mesmo rigor vale para os produtos gastronômicos. O festival só é exclusivo pela altíssima qualidade dos produtores”, defende Helmuth Koecher, um dos fundadores do MWF e presidente desde sua criação.

A cada ano, apenas cerca de 5 mil visitantes têm o privilégio de conferir o resultado da criteriosa curadoria – o número limitado de participantes entre público e expositores, inclusive, é o responsável por uma concorrida aquisição de passes ainda em setembro, dois meses antes do festival, quando têm início a pré-venda (até o fechamento desta edição, ainda era possível adquirir tíquetes para a grande festa, com custo estimado, para os quatro dias de evento,em cerca de 200 euros). Pioneiro no reconhecimento dos vinhos biodinâmicos, que ganham o primeiro dia do festival em sua homenaem, o festival também gerou burburinho quando, há alguns anos, sugeriu que vinhos deveriam ser produzidos com menos álcool. O assunto ganhou as manchetes da mídia especializada e se manteve por um bom tempo na pauta de produtores internacionais da bebida.

O dia de um enófilo começa cedo no Merano Wine Festival: às 10h já é possível ingressar nos suntuosos salões, tomados por mesas que fazem as vezes de vitrine, ostentando garrafas e mostruários do terroir de cada produtor. Em posse de uma taça alugada no início por não mais que 15 euros, o bravo degustador vai de mesa em mesa avaliando qual dos mais de mil rótulos vale a pena experimentar. São pelo menos dez salas – que incluem o Kursaal, majestoso com seu pé direito altíssimo – em que se distribuem exibidores, aulas de gastronomia, e apresentações pontuais de parceiros do festival, como marcas de taças, decanters e outros acesórios. Tudo acontece simultaneamente, e vale a pena estudar o cronograma com antecedência para planejar as visitas. O leitor logo irá perceber que é impossível conhecer tudo, ainda que em quatro dias. Mas, vale ressaltar, a ignorância nunca terá sido tão bem-vinda: o Merano Wine Festival é daqueles eventos que merecem mais de uma edição na vida do apreciador.

MERANO: UM OÁSIS CULTURAL E GASTRONÔMICO

O austríaco Stefan Zweig, que na década de 40 se refugiaria do regime nacional-socialista em Petrópolis, região serrana do Rio, escreveu em 1910 que “Merano é linda além da imaginação; podendo ser superada, talvez, apenas pela própria Merano na primavera em flor”. Conhecida como a pérola dos Alpes, a cidade que encantou Zweig no século XX já havia disseminado seu fascínio entre os mais distintos públicos. No início do século XIX, os primeiros turistas descobriram a bacia meranesa, cujo inverno de clima seco era indicado por médicos como curativo para males mortais, como a tuberculose.

Merano se consolidava, assim, como uma das mais renomadas cidades de cura de toda a Europa – posto que mantém até hoje, tendo em vista hotéis especificamente destinados a este fim, refúgio de estrelas do entretenimento e do esporte. Mas foi pouco antes disso, na Europa dos oitocentos, graças a predileção da imperatriz Elizabeth d`Austria, popularmente conhecida como Sissi e eternizada na trilogia protagonizada por Romy Schneider, pela cidade, que Merano entrou definitivamente no mapa europeu. Foi a turista aristocrata, afinal, a responsável por dois belos e turísticos passeios às margens do rio Passírio – a Passegiata d`Estate (de verão) passou a ocupar, estrategicamente, a margem mais arborizada, um refresco para os dias mais quentes, e a Passegiata d`Inverno (de inverno), a com maior incidência de raios solares.

Na gastronomia, há muito o que destacar: Bolzano, o município que abarca Merano, ocupa uma área de cerca de 53 quilômetros quadrados. É neste espaço que estão instalados dezenove restaurantes que somam vinte e duas estrelas Michelin. Em Merano, o expoente da classe é o Sissi, que providencialmente homenageia a imperatriz-ícone. Comandada pelo chef Andrea Fenoglio, a casa serve alta gastronomia com alguns toques moleculares (a pizza líquida, uma das atrações de seu menu degustação, é imperdível). Pirotecnias de lado, o amplo cardápio meranês reserva alguns itens de prova obrigatória: o delicado speck, um presunto cru levemente defumado de denominação de origem protegida; as maçãs, razão pela qual Merano é comummente creditada como a capital mundial do strudel (fazem sucesso os do Café König) e pela qual pululam nos cardápios densos sucos feitos com a fruta (a cervejaria Forst, defronte ao Kurhaus, serve a bebida em enormes tulipas de cerveja); e os vinhos locais, um capítulo a parte. São exemplos honrados os tintos produzidos da variedade Schiava, ou Meraner, conhecida como a uva curativa de Merano, e também o histórico vinho autóctono Lagrein, que origina bebidas encorpadas e aromáticas; entre os brancos, graças ao clima e à constante exposição, têm tradição as uvas Sauvignon e Gewürztraminer. Como é possível perceber, impossível não brindar em Merano. E a Merano.

O QUE DISSERAM SOBRE O FESTIVAL:

“Merano e o Alto Adige constituem, desde sempre, um dos paraísos da alta gastronomia e da alta qualidade dos produtores de vinho – são comparáveis a Costa Amalfitana e o Piemonte. No geral, tem-se a impressão de que tudo o que diz respeito a gastronomia acontece na Itália, mas é raro encontrar um evento tão organizado e bem feito como o Merano Wine Festival” – Nicola Massa, consultor de enologia e comentarista de vinhos pelo Gambero Rosso e de restaurantes e gastronomia pelo Idenititá Golose.

“No Vinitaly ou no Vinexpo os espaços são muitos grandes, com muitos rótulos que nem sempre vale a pena se conhecer e com relativa perda de tempo. Já o Merano Wine Festival é um evento muito chique, fora do roteiro turístico tradicional. Em um espaço físico muito restrito você tem a possibilidade de encontrar muitos produtores de alta qualidade, e não somente italianos, além de conversar diretamente com os produtores. Mas vale a pena ir, pelo menos uma vez na vida!” – Andrea Panzacchi, sommelier pela Associação Italiana de Sommelier e empresário gastronômico.

“O festival traz à cidade um novo tipo de visitante, ampliando a clientela de spas que antes se resumiam a turistas originários da Europa Central e hoje se diversificam para outras regiões. Além disso, o Merano Wine Festival estendeu consideravelmente a estação que, antes, fazia de novembro um mês morto”, Josef Rohrer, jornalista e autor do livro Merano in Tasca (2011, Merano de Bolso, em livre tradução).

No verbete em que fala das cervejas de Natal, no espetacular Oxford Companion to Beer (Oxford Press, 2012), o crítico inglês Christopher Marchbanks diz que as edições da época, especialmente as Christmas ales, são uma forma de cada cervejeiro transpor as suas fronteiras, adicionando novos ingredientes, maltes e tipos de lúpulos, diferentes daqueles que usa tradicionalmente.

São itens incomuns como cravos e canelas, cítricos e pimentas, maçãs e frutas silvestres. Ou gengibres e nibs de chocolate, como as que integraram a edição do ano passado da sugestão natalina da Brew Dog. Não é uma ale, é uma stout. Com poucos pesos e muita complexidade – e uma concentração de álcool menor do que as que marcam a época: 4,5% contra os 5 a 15 que caracterizam essas cervejas.

A irreverência da cervejaria está no rótulo: There is no Santa. Mas se Papai Noel existir, encontre uma e experimente, pois está praticamente esgotada. Não é a melhor que já provei, título que, até agora, pertence a uma Pilsner Urquell Christmas Brew. Mas vale a experiência do chocolatão.

BrewDog

There is no Santa

4.7%

Edição especial de Natal

Stout quase sem corpo, mas com canela e melaço, gengibre, frutas cristalizadas, que lembram mesmo um Christmas Cake. É produzida com nibs de chocolate, que transmite um travo de chocolate amargo que combina bem com o amargo final. Na evolução, o nariz lembra o de um milk shake pelo chocolate forte e baunilha mais ainda. Pede uma carne nada natalina e vale uma ou outra experiência.

7-8

Não costumo divulgar promoções. Tendem a banalizar o processo, o produto e o veículo, o meio e a mensagem. Mas quando um valor mais alto se alevanta (sorry, Camões), como um pequeno valor pelo maior bom gosto, o caso tem de ser trombeteado. É o jantar de reveillon do Vieira Souto, que, para início de conversa, é um dos menos caros de qualquer um que esteja na orla: 490 reais. E o menos caro torna-se barato quando o brinde desse jantar brilha com um Louis Roederer Brut Premier “By Cristal”.

Mas nem só de copo vive o folião. O cardápio é igualmente cintilante, com entradas como o escalope de foie gras de ganso e a sopa de vôngoles com trilha crocante espinafre. Ou pratos principais como um cartoccio de garganelli e lagosta e, como convém a uma boa ceia de países aculturados, um bacalhau à moda antiga.

Uma das peças da moda, o stinco (canela) de cordeiro ao porto com creme de lentilhas e o leitão de leite com trufas também merecem o levantar dos copos, assim como a sobremesa, um pêssego ao forno recheado com cacau e licor de nozes. Há uma seleção de vinhos brancos que o sommelier Joãozinho destacou de sua adega, para a entrada do ano novo com a devida harmonia. O limoncello da saideira pode ser degustado com a vista da Praia de Ipanema. Só não prometo fogos pois, como de hábito, não tomo o menor conhecimento de folguedos em que não se estabelecem os dois pilares nos quais o Rio – e o Brasil – deveriam se sustentar: o bom gosto e o gosto bom.

Vieira Souto

Av. Vieira Souto 234

Ipanema.

Tel.: 2267-9282.

Manobrista: cortesia.

www.vieirasoutorestaurante.com.br

Quanto tempo se leva para fazer um chá? É claro que os chineses são os melhores para essa resposta. Mas uma das soluções veio na forma de um recipiente em forma de ampulheta: na parte mais fina, um filtro em forma de bocal, no qual se encaixam, em cima e embaixo, duas chaleiras em vidro, uma de cada lado.

Na debaixo, prepara-se a infusão com a água quente e as ervas, no tempo indicado para cada erva. Em seguida, é só virar e o filtro verte o líquido para o vaso vizinho, que revela um chá límpido, tal como degustou o autor do projeto, o designer Pengtao Yu. Chinês, claro, que prevê o preparo à mesa, como uma forma minimalista de cerimônia do chá.

O produto ainda não está no varejo, mas pode ser encomendado diretamente no site do designer (www.pengtaodesign.com) e chega com um ingrediente a mais para a hora do chá: o prêmio RedDot Design, um dos óscares da criação de produtos, os gastronômicos inclusive.

O nome é belga, mas a marca é brasileiríssima. Mineira, pra ser mais exato, o que mostra como Belo Horizonte está se tornando um dos centros das cervejarias artesanais do Brasil. Experimentei quatro delas, inclusive a polêmica Petroleum. A primeira, a Quadruppel, experimentei na première da carta de cervejas do (sempre ele) Bazzar. Depois, na seleção do que tinha no Il Piccolo Caffè, na Rua do Carmo, em frente à agência em que eu fecho as edições da EatinOut.

A vanguarda está no sabor, claro, e no corpo, e no punch, que coloca as variedades da marca ao lado de outras referências nacionais, como a paulista Bamberg, a gaúcha Coruja, a catarinense Bierbaum e a petropolitana St. Gallen. E está também no investimento que faz em três itens de seu processo produtivo. O primeiro, a escolha de maltes modernos, que dão os mesmos equilíbrios entre fruta e amargor que marcam os rótulos americanos modernos.

O segundo é o investimento pesado em maturação, que acontece em carvalhos franceses viajados, que passaram por tintos antes de ir para a Escócia, onde absorveram maltes escoceses do envelhecimentos de vários tipos de uísque. O terceiro é o destino dos extratos e subprodutos, que se transformam em forragem de gado, em vez de ir pro lixo.

Wäls Petroleum: primeira cerveja do estilo Russian Imperial Stout produzida em escala comercial no Brasil (FOTO Pedro Mello e Souza)

Abaixo, as minhas brincadeiras gustavivas, que serão, em breve, objeto de alegre revisão.

Wäls Dubbel

7,5%

Cor escura e de um âmbar acastanhado como a de um mate forte

Nariz rico com caramelos e geléias

Boca tem sabores fortes e travos que lembram o de um café de categoria.

Doce e sem amargos salientes.

Tem uma estrutura mais vertical e com um toque ácido e um ataque picante que lembra o de um refrigerante. É forte e, embora tenha um final delicado não preenche de todo o paladar.

Wäls Trippel

9,0%

Bronze claro, turva, opaca.

Nariz de cítrico leve, tangerina e manga.

Na boca, tem mais peso do que a Duppel, apesar de dar frescor. Enche mais na horizontal e sabe o milho.

Na volta, mais milho e alguma coisa de amêndoas. E evolução de malte algum chocolate ao leite.

Wäls Quadruppel

11%

Âmbar escuro, belíssimo, de espuma consistente.

Nariz de frutas cozidas, que me lembrou o de um Pedro Ximenez

A boca é untuosa, aveludada e com o peso das frutas, que seguem as do nariz.

Wäls Petroleum

12%

Cerveja preta e untuosa. Cai no copo como um café bem tirado.

O travo de chocolate amargo, que é flagrante tanto no nariz quanto na boca se explica:

É a primeira cerveja do estilo Russian Imperial Stout produzida em escala comercial no Brasil, maturada com cacau belga.

(Editei essa matéria há dois anos. Ainda no Globo, hoje na VejaRio, o jornalista Rafael Teixeira, tinha um blog de gastronomia, apesar pela sua preferência profissional pela área cultural, especialmente pela música, que o fez assinar, durante uma boa época, uma série de críticas e resenhas para a Rolling Stone. E pelo teatro e as artes plásticas, que o envolveram de vez. E ele deixou o blog à míngua. Não deveria. A prova está na a leveza, no ritmo e na qualidade da informação desse texto abaixo)

APÓS O VENDAVAL

Entrevista com o crítico Brett Anderson

A culinária de New Orleans antes e depois da devastação do Katrina, sob a ótica do crítico de gastronomia mais importante da cidade

Por Rafael Teixeira

Em agosto de 2005, quando o furacão Katrina passou por Nova Orleans, a ventania arrancou uma parte do telhado da casa do jornalista Brett Anderson. Deu sorte. O bairro onde ele vivia ficava entre os 20% da região que não foram inundados quando os diques que protegiam a cidade romperam. Apesar disso, Anderson precisou evacuar, refugiando-se no estado vizinho do Mississippi. Retornou à Louisiana sete dias depois, para se dar conta de que, se o Katrina fora benevolente com sua residência, abalara seriamente seu ganha-pão como crítico de gastronomia do The Times-Picayune, o maior jornal da cidade.

“Escrever resenhas era uma rotina que tive que deixar”, lembra Anderson. O Katrina deixou um saldo de mais de 1.500 mortos em Nova Orleans. Centenas de milhares perderam suas casas ou ficaram temporariamente desabrigados. Obviamente, restaurantes fecharam – esvaziando um dos símbolos locais, que é a sua culinária típica. De fato, em se tratando de Nova Orleans, só o jazz tem mais força como representação cultural da cidade do que sua gastronomia de base cajun e creole, com influências da Europa, África e Índias Orientais, e receitas que podem levar feijão, frutos do mar, vegetais ou salsicha – às vezes, tudo isso junto.

Sem restaurantes, não fazia sentido um crítico. E, mesmo depois que as casas começaram a reabrir, pontificar sobre a textura de um bife soaria como afronta. “Eu me sentia desconfortável com o que a crítica gastronômica implicava: que tudo havia voltado ao normal, quando evidentemente não havia voltado”, recorda. Em um primeiro momento, então, Anderson engajou-se na cobertura da tragédia. O trabalho dele, em conjunto com outros repórteres do Times-Picayune, mereceu dois prêmios Pulitzer.

No auge da produção de resenhas pré-Katrina, Anderson comia fora até 12 vezes por semana, e não apenas em estabelecimentos finos. “Eu escrevo até sobre lojas de po’boy”, diz, referindo-se ao sanduíche típico da cidade. Apenas restaurantes propriamente ditos, porém, merecem resenhas, com uma pontuação de zero a cinco – contada não em estrelas, mas em feijões. Uma média de três críticas é publicada por mês. O modus operandi é o mesmo: “Eu visito o restaurante com amigos. Cada um pede algo diferente, o que amplia o número de pratos que vou provar. Só vou a um restaurante pelo menos dois meses depois de inaugurado, e vou no mínimo três vezes antes de escrever”, explica.

Afora isso, há a questão do anonimato – que sempre se impôs para o Times-Picayune. Os editores não permitiram, por exemplo, que este texto fosse ilustrado com uma foto do crítico. Apenas um mês antes do Katrina, Anderson já enfrentara um desastre que comprometera seu trabalho: o furacão Cindy, que deixou a cidade sem luz por dias. Nada comparável aos problemas que se sucederam ao Katrina, quando os serviços básicos praticamente pararam – o que dizer, então, dos restaurantes? “Fornecimento era um problema óbvio”, lembra. E havia obstáculos em manter uma equipe. “Grande parte da força de trabalho, que tinha saído da cidade, tinha dificuldade para voltar.”

Com tantos problemas, Anderson passou a cobrir a tragédia, mas voltou aos restaurantes à medida que outros repórteres retornavam à cidade. “Havia muito a cobrir. A indústria turística é um dos maiores empregadores do estado, e Nova Orleans deve muito de sua identidade à gastronomia. Chefs e restaurateurs tiveram um papel fundamental na reconstrução da cidade. Minhas memórias mais emocionantes são de quando os primeiros restaurantes reabriram. As pessoas entravam e seus olhos marejavam ao verem seus vizinhos, boa comida, coisas que não foram destruídas.”

Assim, pouco a pouco, a cena gastronômica de Nova Orleans foi se reencontrando. Segundo Anderson, o negócio retomou o ritmo pré-Katrina dois anos após o furacão. Mas ele esperou mais um ano até retomar a crítica – o que ocorreu em 2008, quando ele deu três feijões ao Mr. B’s Bistrô, uma das muitas casas que precisaram ser reconstruídas.

Alguns estabelecimentos, porém, nunca mais reabriram – uma minoria. “O número de grandes novos restaurantes supera em muito o dos que fecharam. Nova Orleans é um lugar melhor para comer hoje do que há cinco anos”, diz Anderson. Atualmente, seus preferidos são o infalível Galatoire’s – fundado em 1905, ainda hoje servindo culinária creole – o Herbsaint – onde o chef Donald Link faz uma cozinha francesa com influência do Sul dos EUA –, o francês contemporâneo August – comandado pelo excelente John Besh – e o Gautreau’s – com a jovem Sue Zemanick à frente, ligando tradição e modernidade.

Até recentemente, Brett Anderson dividia seu tempo entre a gastronomia e a cobertura de outro desastre: o vazamento de óleo no Golfo do México, que atingiu a costa da Louisiana. “Há dificuldades de fornecimento de frutos do mar. Ostras têm sido o maior problema, mas o preço dos camarões também aumentou”, diz Anderson. Como aconteceu antes, porém, a gastronomia de Nova Orelans reencontrará seu rumo. E Brett Anderson estará lá, distribuindo seus feijões.

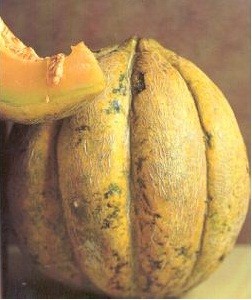

Pronto, o sonho de se produzir mel dentro de casa sem morrer de choque anafilático após o ataque de bilhões de abelhas zunindo de ódio acaba de ser realizado pela Philips. A multinacional foi uma das vencedoras do RedDot Awards, o oscar do desenho industrial, com a sugestão de uma colmeia artificial, a Urban Beehive, um misto de obra de arte e de redenção pela sustentabilidade, que se fixa na parte de dentro da casa, por uma janela ou parede.

Na parte interna, o belo desenho em forma de gota e uma cobertura cor de mel (claro…) por onde se vê toda a anatomia da colméia e o processo, gota a gota, da produção de mel. A estrutura é montada com telas de textura similar à das colméias comuns, para permitir um ambiente familiar para a construção dos favos.

Do lado de fora, a entrada das abelhas, com vaso acoplado para ser complementado pelas próprias flores, como um incentivo à polinização – a decisão da origem do polen é das abelhas, não da Philips. Mas o efeito é impressionante (bonito ou não, questionável) e interfere no ambiente como uma escultura na parede, com direito ao movimento de uma alegre instalação pós-moderna, talvez a primeira do gênero com alguma ultilidade.

E com direito a um puxador, como esse da mocinha ao lado, que solta a fumaça tão necessária para impedir que as abelhas dominem o mundo durante a limpeza do aparato.

A idéia ainda não chegou ao mercado. Está no campo dos testes e integra uma coleção de desenhos de conceitos futurísticos e sustentáveis da Philips, batizado de Microbial Home Probe e lançado no fim de 2011. Um sistema de pias e aparadores de cozinha, que mantêm os ingredientes em cultura e crescimento contínuos, também faz parte dessa coleção.

Nos posts sobre o Bazzar Bubble Bar, deixei de citar um dos itens que valem uma refeição: o pulled pork, um sanduíche que eu conheci em um Hard Rock Café, nos anos 90. E voltei a provar como uma das indicações da Cristiana Beltrão para o cardápio de seu bar de bolhas. O antigo era intolerável, seco e carregadíssimo no vinagre. Deixei no prato, coisa que raramente eu faço, até com comida ruim. O do Bazzar, suculento, de molho ligeiramente acridoce, é bem mais fiel ao que me deu água na boca, no programa do Anthony Bourdain sobre Williamstown. É um programa, que eu gosto de seguir no original para checar aparências de pratos, técnicas e nomes de ingredientes e suas pronúncias corretas.

Pulled pork – ou “porco puxado”, em tradução pobre e ingrata – é um assado de carnes de paletas e cachaços de porco, preparado em fogo lento de brasa aromática, em ambiente fechado, até que a carne se desfaça pela simples puxada do garfo. É tradição do sul dos Estados Unidos, em celebrações patrióticas e de família, festas comunais (o pork’s pickin, que poderia ser uma insuspeita origem da palavra piquenique) após a missa ou ainda concorridas competições entre produtores e chefs, profissionais ou não, tal como nos contou Jeffrey Steingarten em seu livro “The man who ate everything”.

Nos dicionários, é colocado como ‘barbecue’, embora o resultado, tenro e terno, de gordura delicada e generosa, nada tenha do grelhado, tal como o conhecemos, selado e rico em carvão. O poderoso John Mariani (The Encyclopedia of America Food & Drink, Febhar-Friedman, 1999) não o cita nominalmente, mas traz a sua receita sob a rubrica “pork barbecue”, a mesma que outro autor, Randi Danforth (Koenemann, 1998), localiza na faixa que vai do Tennessee à Carolina do Norte. É degustado com molhos que variam conforme a região, quase sempre acridoces, com base em tomate, vinagre e, eventualmente, mostarda e o melaço, qua já foi uma commodoty importante no porto de Memphis. E com acompanhamentos como o coleslaw e pão de milho, na ponta do garfo, no melhor estilo ‘compfort food’ – ou como recheio em um dos melhores sanduíches que existem.

O Reinaldo Paes Barreto falou elegante e preciso: “tem a permanência do La Coupole, o desprendimento do Oyster Bar da Pennsylvania Station, o clima de um restaurante provençal”. Foi mais ou menos isso, ele me corrigirá – aí sim, será mais preciso. Acrescentei uma ou duas observações para tentar participar daquela definição de clareza proustiana, mas já estava tudo dito. Era o fim de uma degustação de vinhos gregos e olhávamos para o grupo que tomava o balcão do novíssimo Bubble Bar do Bazzar.

Não é um balcão de english bar típico, de luzes baixas, bancos altos e astrais médios. É baixo, com copos, garrafas e geleiras expostas, suando, insinuando. Sem trocadilho, bebida dá água na boca. De dia, o sol se encarrega do light design. De noite, a luz vem de dentro do bar. Emana dos copos, com um efeito deslumbrante – posto que de uma simplicidade irritante.

A carta dos borbulhantes chega na mão, mas o olho já está no balde, grande o suficiente para manter as sugestões dos rótulos do dia para degustar em taça: pode ser um dos quatro melhores espumantes brasileiros (já vi o 130 da Valduga e o Terroir Nature 2009 da Cave Geisse), pode ser uma cava (Gramona Imperial Gran Reserva) ou um notável champenois italiano (Ferrari, Reserva del Fondatore 2001, talvez o melhor do gênero fora os champanhes) Ou ainda um Philipponat Clos des Goisse: champanhe de verdade.

No mesmo balde, podem ser encontradas algumas das melhores cervejas brasileiras do momento. Me refiro às artesanais, como a Falke Vivre, uma lambic (depois explico o que é lambic) que eu jurei que era belga, mas a boca de jabuticaba me colocou no meu devido lugar. Ou uma interessantíssima Rasen, uma dunkel (depois explico o que é dunkel) de Gramado, com espuma, cor e sabor que remetem ao mate. Very gaúcho. Entre as águas, não citadas, mas excitantes, a melhor que já provei no Brasil: a Cambuquira.

Um ingrediente especial das bolhas, a salinidade, pode dispensar as próprias bolinhas, especialmente em Ipanema, ponto de encontro de um mar de sais e espumas. E, agora, sede de uma das mais completas cartas de vinhos de Jerez que o bairro já viu: há o Fino La Ina Lustau (considerado um dos melhores do mundo), o manzanilla La Gitana e os monumentais Vors 30 Años, tanto o oloroso quanto o amontillado (depois explico o que são finos, olorosos e amontillados, com direito à exclamação Lorens Löwenhielm, o garboso general que comandou a mesa triunfal de A Festa de Babette).

Nada no cardápio do Bubble Bar do Bazzar é aleatório. Os champanhes e os vinhos de Jerez, secos e minerais, cada em intensidade e personalidade característica, pedem pratos específicos, alguns regulamentares. São as ostras e os mariscos, o siri e a cavaquinha – e estão todos lá, mas de forma totalmente original. O regulamentar se esgota ali.

Esse siri chega em um caldo intenso, uma versão ipanemense da bisque, a versão brasileira do chowder. Prometi a mim mesmo invadir a cozinha do Claudio Freitas e relaxar dentro da panela. Ou, no mínimo, mergulhar o rosto para fazer um peeling com aquele caldo aromático, extraído, aveludado, que ainda ganha um corte (ou uma corte, realeza é o que não falta ali) de creme fresco.

A ostra chega na forma de uma moquequinha na casca. Uma escultura. Para os olhos, inclusive. Tive a sorte de participar de um teste e acompanhar a evolução no apuro dessa recriação – desconstrução is dead – de ingredientes suspeitos como o dendê, ali tão suave que bailou com a Krug (Grande Cuvée, bien sûr) e o Pol Roger (Cuvée Churchill, por favor).

Outra evolução que eu testemunhei até a excelência foi o do tartare de cavaquinha temperado com uma das filosofias da casa: produtos locais. O crustáceo, de Cabo Frio; a baunilha do azeite, da Mata Atlântica; a saladinha de brotos, de produtores fluminenses. Um creme, que – quem me conhece, sabe -, ataquei à colherada. Foi tudo em uma só, para o pavor discreto dos comensais.

Falei na saladinha de brotos. Ela cobre boa parte dos novos (e muitos dos antigos) pratos da casa. Não estão ali para decorar, mas para brilhar e contrapor aquele frescor de broto aos demais paladares que a receita traz. É o caso da salada de arroz vermelho e sururu, servido em verrine que mostra, tal como o perfil de um solo, mas com o pré-sal por cima. O lado doce está embaixo, com os cubinhos de manga.

E a saladinha está também sobre a terrine de queijo de cabra com três pestos: o de azeitona (tapenade, para os íntimos), de pistache e de beterraba. Ali, o frescor foi definitivo, fez mesmo a diferença – ou uma delas, pois o prato é muito complexo. E completo, pois, apesar da recomendação do cardápio como entrada para dois, pode ser facilmente um prato principal para o binômio sabor e leveza.

Há o tartare de wagyu, do qual já falei antes, glorioso com seu fondant de ovo caipira. Há o kit ovos e ovas, que também já citei há dias. Há o prato de queijos, de curas e meias curas de serros e canastras, todos reais. E quando falo em reais, falo nos autênticos, nos legítimos objetivos de combinar – harmonia is dead as well – o prato e o copo, todos eles com sabores e descobertas. E muito trabalho árduo, o de fechar a casa, numa bela tarde para reabri-la, reluzente, com seus sabores de sal e sol, um sol criativo que, no Bazzar, não se põe.

A última da BrewDog, cervejaria guerrilheira da Escócia vem com aviso: não é novidade. É a reedição de uma cerveja que me mata de curiosidade pelo formato e, como sempre, pela proposta, que, normalmente, eles acertam. Assim, a Ghost Deer chega em uma garrafinha de xarope, com 28% de concentração alcoólica declarada – algo entre um porto e uma vodca. O problema é que o link que eles fornecem não chega ao preço nem à ficha técnica. Normal em se tratando do caos que o Jamie Watt, cabeça da marca, sempre nos traz.

Gianduja é um creme untuoso, de chocolate com avelãs, que compõe a receita ou o arremate de bolos, pudins, doces ou sorvetes – ou para aplacar crises de gula. Aconteceu comigo nos anos 80, quando chegou ao Brasil com a denominação Nucita. A massa vinha dura no pote e a recomendação era de que se mergulhasse o vidro em água morna, antes de barra-lo no pão (obrigado, Eça) ou ataca-lo às colheradas. Mas Nucita sumiu.

Anos depois, chegou a Nutella, que, em tempos mais libertários, tornou-se um clássico da larica. O Nucita de hoje, um bombom desqualificante, é indigno de registro em um foro de gastronomia. Nos restaurantes, experimentei as crepes, como as do Bazzar, em mil folhas, como as do Antiquarius Grill e em lasanha, como as de Alessandro Pipero, um dos itens que lhe valeram a volta à constelação do Guia Michelin. Por trás da deliciosa, inebriante, hipnótica combinação entre chocolate e avelã, a gianduia – ou gianduja, como prevê o dialeto piemeontês – é tema de uma disputa divertida, polêmica, mas nada amarga sobre as suas origens.

Os dicionários atribuem a expressão a uma corruptela do nome de um personagem do teatro de marionetes de Turim, que John Mariani identifica como Giovanni della Doja (literalmente, o João da caneca de vinho), com estréia em 1808. Outra: da região rival de Asti, sempre no Piemonte, viria a lenda de uma contenda entre camponeses, encenada sob a denominação “Casa di Giandoja”.

A versão se choca com a de alguns historiadores, que vêm a criação da massa como consequência de um bloqueio imposto por Napoleão, que, entre outras coisas, reduziu o acesso ao chocolate inglês, induzindo à mistura com a pasta de avelã, uma cultura que sempre dominou o cenário agrícola de Turim, para produzir e baratear o confeito.

Da emergência surgiu a criatividade de confeiteiros como Michele Prochet, que, segundo alguns escritos, seria, senão o inventor, o divulgador da gianduia, através do bombom “gianduiotto”, hoje uma especialidade considerada como “prodotto tradizionale”.

A gianduia que nos chega aqui, e que dá origem a produtos como a Nutella, é preparada com chocolates e avelãs e diversas origens. Mas, em visita ao Piemonte, vale a pena despertar por alguns minutos da histeria das trufas para experimentar os produtos originais, esses sim, preparados com a Nocciolla del Piemonte, aqui grafado como nome próprio, pois é protegido pela União Européia com o selo IGP.

A reivindicação dos fabricantes italianos é o uso de um mínimo de 25% de avelãs na composição, o que garante o sabor característico do produto original, que, se não fosse o Pipero, eu não conheceria.

Em plena época de cozinhas moleculares, alimentos crus abrem novas frentes de paladar

Pedro Mello e Souza, especial para Magazine CasaShopping

Um retorno às origens da alimentação? Uma forma saudável de cozinhar? Uma nova onda de paladar? Ou uma tendência que chegou para ficar? É a cozinha dos alimentos crus – carnes, peixes, crustáceos, ovos, raízes – que passaram à pauta dos grandes chefes internacionais com seus sabores essenciais. “Antes da cozinha há a natureza”, resume Alain Ducasse, um dos chefs mais atuantes nesse segmento. “Antes mesmo que se pense em cozinhar, misturar e degustar, a natureza mostra seus segredos”, diz.

Os exemplos não estão somente nas mesas de Ducasse, que elege pessoalmente seus fornecedores. Está também nas criações de outros chefs franceses – sempre eles! – como Alain Passard, do Arpège, em Paris. Além de uma cozinha em que praticamente se identifica como vegetariana, ele lançou um serviço de entrega em domicílio, sob demanda, dos legumes que cultiva nos arredores de Paris.

Outros como Michel Bras, e sua cozinha floral, e Claude Colliot, que investe no resgate de legumes esquecidos, no melhor estilo vintage, e na valorização do paladar nu e cru de ingredientes esquecidos. Assim, ele combina fatias finas de pastinaca (da família da cenoura) com camarões azuis. Sim, azuis, chegando à mesa tal como foram pescados.

Mas a consciência é internacional e, se não houve influência dos franceses, os ares da cozinha natural contribuíram com isso. Exemplo vivo é o restaurante Noma, mais uma vez o mais votado do mundo pelo júri de uma revista inglesa. “A cor verde predomina em nossos pratos mais do que em qualquer outro restaurante”, explica o chef do restaurante, Rene Redzepi. “Quando chega a estação, legumes frescos, ervas e plantas selvagens ganham papel predominante em nossos pratos”, diz o campeão.

Em Portugal, a valorização dos alimentos crus não vem só das hortas, mas também das redes dos pescadores. Alexandre Silva, responsável pela mística do saudoso Bocca, de Lisboa, e, hoje, no moderníssimo Hotel Marmòris, no Alentejo, aposta no frescor da sardinha e de carnes como a barrosã, protegida com denominação própria pela União Européia. Seu colega, José Avillez, tem nas vieiras cruas uma forma de mostrar o paladar sedoso da iguaria em seu novo restaurante, no bairro do Chiado.

Na Itália, a coisa vai mais além. O estrelado Alessandro Pipero aposta na criatividade e lança um encantador tartare de ganso, de paladar superior ao do mais fino magret de pato – o clássico de bistrô, cru por definição. No sul da Sicilia, o chef Pino Cuttaia, do La Madia, na pequena cidade litorânea de Licata, mostra, com peixes e crustáceos frescos, alguns dos pratos mais importantes do momento: carpaccio de camarões vermelhos, anchovas em água do mar, massas com ovas de ouriço.

Anchovas em gelatina de água marinha com polpa de tomate ragusano, especialidade do La Madia, de Pino Cuttaia, em Licata, Sicilia (FOTO Cristiana Beltrao)

UM LONGO CAMINHO

O percurso do espírito do raw food até as mesas brasileiras, especialmente as cariocas, foi tortuoso. Se as carnes cruas já eram apreciadas no Rio, na forma dos steaks tartare, não eram uma tendência e, muito menos, um hábito. Como uma das portas de entrada dos hábitos do Brasil Colônia. Mas não como uma tendência. As comidas grelhadas, fritas, ensopadas e cozidas fazem parte da cultura do brasileiro.

Com exceção das frutas e de algumas poucas saladas – incômodas guarnições para a refeição de muitos, os ingredientes crus passaram a marcar suas presenças na mesa do brasileiro a partir do fim dos anos 80. Primeiro, com o carpaccio, refinada primazia de restaurantes italianos de chefs modernos como Dânio Braga. Depois, foi a onda dos sashimis, com a tsunami dos restaurantes japoneses, primeiro em São Paulo, depois no Rio. Inicialmente, todos eram caríssimos.

A moda mais recente é a dos ceviches, que chegaram ao Brasil pelos cardápios de chefs andinos, como o peruano Gastón Acurio, dono do medalhado La Mar, em São Paulo, e do boliviano Checho Gonzalez, que fez a fama de casas como o Zazá Bistrô, no Rio. Mas sempre com a cura do limão ou da pimenta a encobrir aquele paladar tão estranho à nossa cultura. Ou o da mostarda e do molho inglês, que, em excesso, arruinam o frescor do steak tartare.