Cerol fininho é jargão de quem soltava pipa e participava de batalhas com o vento em popa. O pó de vidro (cerol), picado bem fininho e colado no cordão era o truque maroto para arrebentar o fio do adversário.

Uma parte dessa aulinha do estilo “how to be a carioca” foi absorvida e aplicada pela cervejaria Suburbana, com a sua cerveja de linha, a Cerol Fininho Session IPA que, mesmo com pouco mais de um ano de mercado (me corrijam se for mais), já é um clássico.

Sabor, frescor, desce fácil e elegante. Coisas da Suburbana, cervejaria bem urbana, valente para o cicrano, leve para a fulana. Segue o conceito “session-strenght”, aplicado, às cervejas menos alcoólicas, leves, equilibradas, agradáveis, como devem ser os vôos das pipas.

E leva o característico toque cítrico, que torna a cerveja ainda mais refrescante, de acidez delicada mas cortante, como convém ao mais fino cerol. Cerveja com cara bem carioca é isso aí.

Rótulo: Cerol Fininho

Cervejaria: Suburbana

Local: Rio de Janeiro

Cervejeiro:

Produtor:

Estilo: Witbier

Álcool: 4,5%

Amargor: 37 IBU

BRU 39 Pilsen Dry Hopping. Pouco de pilsen, nada de dry hopping em uma antigo rota de alegrias (Foto Pedro Mello e Souza)

Checando a cerveja que a Bohemia preparou para o Bar Urca. Em princípio, uma pilsen com dry hopping. Falaram vagamente em “lúpulos americanos”, que ainda não senti. Provado, é onde a Bohemia tem nos levado, a uma cerveja básica, insípida e inodora. Não só no caso dessa marca, mas de todas as demais que produz, em sistema de franquia.

Salva-se do incolor por lembrar, vagamente, o que aprendemos a provar nos anos 70, quando comprava-se a cerveja em caixa de doze garrafas, em uma das entradas para Araras. Era uma caça ao tesouro de uma cerveja de verdade, para muitos um segredo que valia a viagem, nem que fosse para subir a serra, tomar a carga e voltar para o Rio. Era um círculo de segredos para saber quando estaria disponível a nova partida. Fresca, um veludo de malte na garganta, um beijo de cereal na boca.

Muitos gourmets faziam isso: garimpar onde tinha. Mas a fase das incorporações levou a antiga Bohemia à extinção. Depois da venda, mantiveram o rótulo, mas o conteúdo passou a ser o mesmo da empresa que a adquiriu, garantiu-me um executivo, hoje aposentado, incidentalmente o maior gourmet do Brasil. A Bohemia ia para sua mesa. Hoje, não passa nem no ralo da cozinha, revelou, com seu incorformismo germânico.

Mais do que uma perda, foi uma derrota para a cerveja carioca, que, mesmo reagindo, duas décadas depois, viu sua escola em ruínas, entregue a projetos rasteiros, como esse do Bar Urca. Se é pilsen, só no laboratório saberíamos. Pode até ser dry, mas não há hopping digno da chancela. O design do rótulo é a única salvação dessa primeira leva da cerveja. Preferia que não remetesse à época da inauguração da cervejaria, em 1839. Não é justo, não é correto.

Querendo entender o porquê de um rebaixamento tão gratuito de marca outrora tão influente, enviei, via assessoria de imprensa, uma relação de dez perguntas técnicas. Obviamente, nenhuma delas foi respondida.

Mas no Bar Urca, um produto desses não faz muita diferença. Condiz com o chope da casa tão indigente quanto seu serviço grosseiro e sua cozinha de peixes com cheiro de caldo industrial – próprio, enfim, para quem suporta o cheiro de marisco vencido da murada em frente, cenário perfeito para (vou respeitar sempre os paladares superiores) os apreciadores de chope quente, dos quais estaremos livres quando buscarem as antigas qualidades, tanto a cerveja quanto o bar em questão.

Um dos hábitos que o aumento do consumo do vinho nos trouxe é a curiosidade do consumidor em relação às uvas. Hábito bom, saudável, educador, por mais erudito que possa parecer. Não há nada de enochato nisso e as tendências das escolhas levam a indústria a dois caminhos. Um, o de seguir o gosto do público. Ou outro, de buscar ofertas excitantes.

Uma dessas novas tendências nos traz fórmulas novas a partir de receitas antigas – são as uvas que provamos mas não percebemos, em bebidas conhecidas por um, adoradas por outros, mas familiares a todos: os aperitivos, como o jerez do início do almoço até os conhaques do fim do jantar.

Essa constatação é importante por causa da procura cada vez maior do vinho de fruta fresca, com pouca intervenção de madeiras e mais preservação de sensações antes ocultas, como os aromas, a acidez e a refrescância de cada uma delas. Enfim, mostram o que é que cada uva tem.

No frescor de um dos vinhos brancos da desértica Falernia, a uva pedro ximenez, de frescor explícito após séculos de papel secundário na terra do jerez (Foto Pedro Mello e Souza)

Vamos começar pelo exemplo mais dramático, o do conhaque, a bebida, de Cognac, a região. O corte elegante de cada trago da bebida, que balança com tanta nobreza em seu copo arredondado, que balançamos com a autoridade de um Winston Churchill, é composto por uma série de uvas das quais duas já são velhas conhecidas dos produtores de vinhos de mesa.

Uma dessas uvas é a colombard, que, se não é selecionada para a destilação, proporciona vinhos ligeiros, fáceis, de boa acidez e, melhor de tudo, baratos. Americanos, australianos e sul-africanos já testam os resultados da casta em seus solos. Um dos resultados é o Kumala, que a Inovini importa da África do Sul (R$ 63, na Emporio.com)

Outra dessas uvas é a ugni blanc, que já foi, por conta do conhaque, uma das uvas mais plantadas do mundo. É a versão francesa da italiana trebbiano e, longe dos alambiques, é usada no preparo de espumantes para ajudar a encarar os calores do Languedoc. Ou os do sul de Bordeaux, como no caso da Veuve Alban (R$ 60, no site Rua do Alecrim), seco, alegre e original o suficiente para abrir a carta de vinhos de restaurantes finos como o Oro.

Se África do Sul e sul da França são áreas tão distintas para se testar o comportamento da uva, podemos dar um terceiro exemplo, este, bem doméstico, o Ugni Blanc Aurora (R$ 20, na Adega do Vinho). Como os demais, fácil de beber, refrescante, quase refrigerante.

Os vinhos de Jerez de la Frontera, no sul desértico da Espanha, podem não ser tão caros quanto os conhaques mais finos. Mas estão, definitivamente, no sorriso de quem conhece as suas nuances, seus cortes secos, que fizeram a sua fama como principais companheiros dos tapas sevilhanos.

Mas há um deles, o tipo PX, à base da uva pedro ximenez, que é reduzido até um ponto próximo ao de um xarope escuro, daqueles que se derramam com preguiça que exigiria até a intervenção de uma colher de chá. Com tudo isso, quem vai reconhecer a uva por trás da iguaria? A solução vem de outra região desértica, do norte do Chile, onde a vinícola Falernia usa a uva para fazer um dos vinhos brancos mais surpreendentes do momento. Ao contrário do original andaluz, tem uma cor claríssima – citrina, como preferem os críticos – e com a leveza de uma água mineral, ou seja, nada que se espera de um solo duro, árido, agreste.

Poderíamos ir longe nesses novos exemplos. Somente os vinhos produzidos com os paladares das uvas do Douro, antes que se transformassem nos vinhos do Porto, dariam um livro bem divertido. Ou, se resumirmos, uma coluna à parte, que vai mostrar que a experiência, de fato, segue o gosto do publico. E é bem excitante.

Baixo álcool, altos aromas, a chasselas brilha nos sopés alpinos em torno do Lago Léman. (Foto Pedro Mello e Souza)

Chasselas, uva oxítona, de identidades múltiplas e encantos diversos. Menos para chatos e mais para châteaux. Ou Domaines, como o Maison Blanche, que os suíços trouxeram para a promoção dos vinhos do Valais, durante as Olimpíadas. São vinhos de encostas alpinas, que estão chegando com seis montes brancos e tintos.

Chasselas é uva reclamada por franceses e suíços, que se cria em altitudes mesmo sem ter muita atitude. Tem acidez apenas regular, mas proporciona aromas florais muito agradáveis em vinhos frescos, fáceis, de álcool que vai de brando a pouco, próprio para os minutos de verão que os sopés alpinos proporcionam em torno do Lago de Genève. Ou, em épocas mais frias, para o acompanhamento para os fondues originais.

Bitter é um preparado multidisciplinar. É feito com infusão de ervas. Homeopatia também é. Vem em formato de remédio de nariz. A homeopatia também vem. E, tanto na medicina quanto no bar, são aplicados em doses homeopáticas.

Relação próxima entre as duas curas estão nesses aí, do bartender Walter Garin, do speakeasy Shake Rio. Cascas, sementes, cravos, canelas e outras gabrielas integram a alquimia dos preparados, saborosos até na ponta da língua – como, aliás, nos ensina a homeopatia. Boa cura para todos.

A expressão bitter saltou das alquimias dos boticários para o jargão dos bares em fins do século 17. No reino das bebidas, está em nosso convívio oficial desde 1713, quando foi registrado pela primeira vez como um substantivo, não mais como o adjetivo amargo, nos dicionários britânicos. A partir daí, tornou-se rubrica sob a qual as cartas de bebidas relacionam os destilados de infusões de ervas, cascas, raízes e folhas.

Puro, serve como aperitivo e digestivo, com destaque para o Peychauds e o Fernet Branca, na abertura – e o Underberg e o Centerbe, na digestão. Misturado, compõe molhos e coquetéis, como no caso da angostura, uma das almas de um grande old fashioned. E o Martini, a bebida, não o coquetel, .

Cote Roannaise: berço do Loire, dos Troisgros, da gamay, base desse belo rótulo de vin naturel. (Foto Pedro Mello e Souza)

Loire da nascente: Domaine de Pothiers, Côte Roannaise, em uma área em que a gente precisa olhar de perto pra ver o Loire. Ou viver a área de outra nascente, a da família Troisgros. Pra esse tinto de uva gamay-saint-roman, de belíssimo manto rubi, variação daquele que gera o clássico da área vizinha do Beaujolais, uma expressão que só mesmo os portugueses podem criar criar: vinho guloso.

E de acidez espetacular, tópico que os vinhos naturais escancaram. No nariz, as frutas intensas que amamos e mais uma que eu nunca tinha sentido antes, o figo fresco. Seria uma picadinha de evolução?Afinal, o vinho já chegou aberto, culpa da Maíra Freire, que foi a primeira a experimentar esse vinho no Brasil, da unica garrafa disponivel em nossas terras: essa aí da foto.

Tandem, batizado pela bicicleta de dois ciclistas, na dupla pedalada de Graillot e Poulain no seu Syrah du Maroc (Foto Pedro Mello e Souza)

Sim, sim, um syrah marroquino. E, sim, sim, um tinto de um dos poucos estados ditos islâmicos que avançam. Muito agradável, profundo, elegante, com nariz e boca fresca, sem agressividades e arestas. O dedo é de Alain Graillot, um dos mestres jedis da área de Crozes-Hermitage, que conheceu o vinhedo pedalando numa viagem.

Daí o rótulo alegre, que chama a atenção por ter um segundo ciclista. É Jacques Poulain, dono do Domaine des Ouled Thaleb, no Marrocos, a área que Graillot descobriu, em Zenata, no caminho entre Rabat e Casablanca – é uma região distante de áreas urbanas, de águas intocadas e que os ventos frios daquele trópico do Atlântico mantêm a atmosfera limpa.

Vinho orgânico, em suma, como sempre foi na região. Madeira apenas para aveludar o vinho, sem sobrar na boca e, apesar do calor da denominação, alcool apenas regular, em 13%. Em tempo: na França, país de ciclistas, é comum esse tipo de bicicleta, conhecido entre eles como “tandem”, que batizou – e ilustrou o vinho. Que Alá o proteja – e que a World Wine continue importando.

Os ingleses sempre se viraram. Na época dos bloqueios dos franceses, ficavam sem vinho. Sem muito mimimi, inventaram o seu próprio genérico, a barley wine, em que reproduziam corpo, intensidade e álcool dos vinhedos. E, a julgar por esse rótulo da paulista Dádiva, também a elegância, que lembra a de um grande madeira, com trocadilho, graças à madeira elegante em que estagia por 3 meses.

Status Quo, mais uma barley wine da Dádiva: consitente mas elegante, opulenta mas perfumada, autoritária mas gentil. (Foto Pedro Mello e Souza)

Doce de tomate

2,5 quilos tomate maduro

1,250 quilo de açúcar

1 pau de canela

2 tiras de casca de limão

2 cravinhos (cabeça)

6 a 8 potes de vidro bem lavados

Tire a pele dos tomates. Depois de lavá-los bem, dê um golpe na pele, em cruz, no lado oposto ao pedúnculo.

Tire a pele dos tomates. Depois de lavá-los bem, dê um golpe na pele, em cruz, no lado oposto ao pedúnculo.

Ponha os tomates por alguns segundos em água a ferver. Retire-os e mergulhe-os em água bem fria, em uma tigela. Em seguida, é só puxar a pele.

Abra o tomate ao meio, na transversal e aperte-o para expelir as sementes e ponha-os a escorrer.

Depois do tomate preparado introduza-o na panela de aço inoxidável – e camadas alternadas com o açúcar. Junte a canela, a casca do limão e os cravinhos.

Se for possível deixar ficar assim durante algumas horas, para que fique mais sumarento.

Leve ao fogo.

Se o tomate tiver largado muito sumo e o açúcar estiver desfeito, aplique fogo forte. Se não, fogo brando até o açúcar estar completamente dissolvido.

Deixe então cozer, com o lume muito forte e o recipiente destapado durante 20 minutos e nem mais um segundo – termómetro nesta altura atinge 104º ou 105º- temperatura para uma boa conservação do doce.

Deite o doce imediatamente em boiões de vidro escaldados e bem secos (no forno, enrosque a tampa e guarde, encha os frascos até mesmo aos bordos. Parece que vai vir fora. Enrosque a tampa e vire os frascos com a tampa para baixo.

Cubra os frascos com um pano e deixe arrefecer completamente. Cuidado com as correntes de ar, pois arrebentam os frascos.

O pessoal mais radical faz a festa com a história do patinho feio. Psicanálise pura no ícone sentimental que adotamos em tempos de contestações. E onde há contestação, há cervejeiro. Prova disso é a Ugly Duckling, que a Overhop nos traz no primeiro aniversário de sua marca, de suas linhas e de suas descobertas.

Trata-se de uma berliner weisse, com seu paladar agudo, como convem a uma sour, que Rodrigo Baruffaldi, o Baruffa, dono da marca, desenvolveu em colaboração ccom a a turma da Suricato.

Refrescante, saborosa e não tem o sabor de bala que as fruit beers, cervejas de frutas, costumam ter. Mas entortam o paladar comum, o lugar comum, em mais uma forma de contestação que faz de nos todos um belo bando de patinhos feios.

Tudo aí: garrafa bojudinha (bocksbeutel), riesling da Francônia, estrutura de uma catedral com a graça (alcançada) de uma flor. E o nobre rótulo Horst Sauer Escherndorfer Lump 2008, mais uma das inúmeras gentilezas do não menos nobre André Martins. Danke, mein Liebe!

Na boca, a marca seca do vinho, a nota de evolução, a madeira redondísima e a conclusão de que, definitivamente, esse tipo de vinho merece mais do que a mesa de jantar. Em vez disso, queijos ou frios.

Quanto à bocksbeutel: mais raras, bem locais, mas se extinguindo gota a gota, são garrafas muito antigas, bojudas como os frascos de um laboratório de alquimia. São similares às do chianti, as pulcianellas, redondas e ligeiramente achatadas, e de alguns vinhos do norte de Portugal.

Desapeguei. Masu, o copo quadrado (na realidade, um medidor de arroz) que os desinformados forram de sal, simulando um enfeite de Natal, nunca mais. Digam o que quiserem, mas nada informa o que tem de aroma e de paladar em uma bebida como um copo de vinho. E isso inclui cervejas e espumantes. Sim. Meu champanhe é em copo de vinho.

Notinhas de ervas, flores do campo, limões verdadeiros, que consumidores desinformados dizem ser “siciliano”. E uma ponta de pitanga e de outras frutinhas tropicais, que dão simpatia à bebida, divertimento na abertura da refeição. Deve ser consumido gelado – com as doçuras residuais, a temperatura torna o vinho molenga, mesmo com o baixo nivel alcoólico (11%) desse prosecco, que Rogério Fasano mandou fazer e trazer. Mantida a alta temperatura, não cansa e chega a seu objetivo: revigorar.

Surpresinha no mundo das cervejas de verdade. Equilíbrio nos lúpulos e no malte dessa IPA marcada mas tranquilona, charmosa, com B de Blind, produzida pela Antuérpia, por encomenda de dois diletantes que, se são amadores na cerveja, são profissionais na qualidade: Maurício Saade (ex-Diesel) e Roger Magalhães (Esplanada Grill).

Agradável, perfumada, equilibrada, é uma cerveja didática, própria para quem quer se aventurar na viagem das indian pale ales. É o segundo estilo que a dupla põe no ar – a primeira, uma bohemian pilsner, levíssima, tenta reproduzir o estilo dos antigos chopes que chegavam ao Rio.

O nome Blind, tão elegante no rótulo quanto contundente na mensagem, é um chamado à consciência. Refere-se ao trabalho da Urece, Esporte e Cultura para Cegos, com a qual os produtores não só contribuem como também participam. B de bacana, e, para os entendedores, bom, bonito e, pro padrão, barato. Enfim, B de beer.

Áustria, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil: diplomacia no pint da CheckPoint Charlie (Foto Pedro Mello e Souza)

Cerveja com aga e discurso sem agá. Explico: AGA ou “american german ale” é um estilo que o Fábio Santos, do Herr Pfeffer, e Leandro Ajuz, da Penedon, costuraram com a destreza de diplomatas: maltes tchecos e austríacos em ale inglesa, lúpulos germânicos (saaz e hallertau) com dry hopping americano (cascade).

Todo esse encontro com pinta de pós-guerra – e um pint de eterna paz – é a Checkpoint Charlie, uma referência ao mítico portal do Muro de Berlim. Dourada, leve turvor, fino sabor, cítrica, herbácea, um arsenal, enfim que nos permite brincar com Shakespeare: “the beer is truly mightier than the sword”.

Todo o chef de cozinha tem uma boa história para contar. São casos de sustos, quebras, dramas ou pequenos desastres em que se sobressaem dos temperos ocultos nas panelas: a criatividade e o humor. Tudo isso é tema do livro “Tô Frito” (Rocco, 256 páginas), das jornalistas Luciana Fróes e Renata Monti, que será lançado no dia 12 de junho, na Livraria Argumento.

Auto-intitulado como “uma coletânea dos mais saborosos desastres da cozinha”, o livro conta situações deliciosas, três delas valendo pelo livro inteiro. Uma delas, a palestra em que o restaurateur Anthony Bourdain dá uma palestra dizendo que o pior prato que já provou foi a vieira com doce de leite do Claude Troisgros – na presença do Claude, e, claro, contada, às gargalhadas pelo próprio Claude.

A segunda e a terceira, duas broncas, uma a que Rogério Fasano levou na alfândega ao entrar com um lote não declarado de alcachofras. Contada pelo próprio Rogerio, a historia ganha sotaque especial – e mostra a forma gentil como ele entendeu os riscos e o porquê dos rigores contra a entrada de alimentos. Outra, a de José Hugo Celidonio, que, precursor do carpaccio no Rio, foi interpelado por uma senhora, que nao queria comer… carpa.

O livro é quase uma sequencia de outro livro, “Chame o chef”, de 2006, que, americano, chegava ao Brasil e ganhava o toque brasileira da própria Luciana, que adicionou experiências brasileiras a situações enfrentadas por cozinheiros do nível de Ferran Adriá, Jamie Oliver e Heston Blumenthal. Mas lá, tal como hoje, com o com o jeitinho brasileiro de Fasanos, Quaresmas, Dânios e Troisgros.

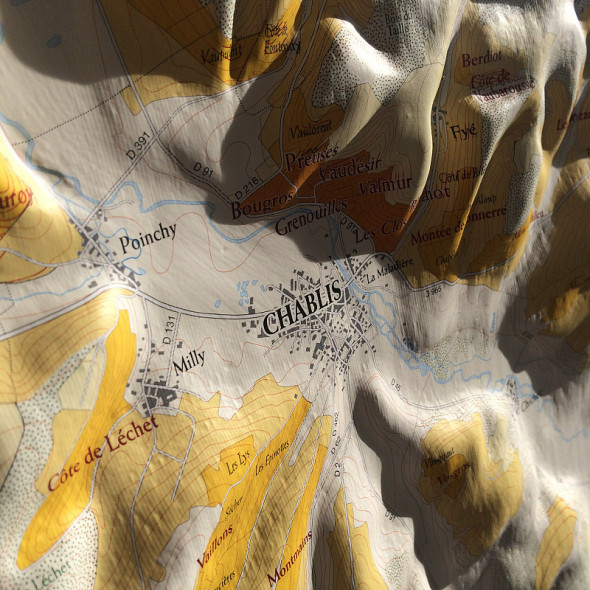

Devia ter meus 18 anos quando meu tio me enviou uma mensagem que os antigos chamavam de carta. Tinha o timbre do charmoso Hotel Plaza, em Nova York e, nela, ele descrevia, com caneta tinteiro, o pedido que fizera para seu café da manhã no quarto, meia dúzia de ostras de uma garrafa de chablis. Nunca consegui reproduzir o programa completo e, claro, só fiquei nas ostras e no chablis. Faltou o hotel, que teve classe para ser cenário do filme O grande Gatsby e, refinado que é, ainda elogiara a escolha do vinho para os pratos, sem achar nada estranho um pedido daqueles para um desjejum matinal.

Vinho branco alegre, fresco, mineral, cítrico, o chablis é isso, uma parceria festejada com os frutos do mar, mais ainda com as conchas, por conta de um requinte da natureza, o solo calcáreo de tempos jurássicos, em que a região era mar e deixou de herança uma terra rochosa, de pedras tão brancas quanto suas parentes próximas, as pedras portuguesas do calçadão de Copacabana.

No mapa em relevo, a cidade de Chablis e as elevações do entorno, que mostram seu vale e seu valor (Foto Pedro Mello e Souza)

É chardonnay na veia, sem qualquer outro aditivo a não ser o orvalho do clima frio daquela área, que, por mais que seja uma região da Borgonha, está localizada em planos mais altos e entre outras três regiões do mais fino vinho branco: duas delas no Loire, Sancerre e Pouilly-Fumé. A outra é uma tal de Champagne.

Ninguém sabe ao certo como surgiu Chablis. O que se sabe é que segue roteiro semelhante às regiões vinícolas da Europa: os romanos implantam o cultivo da vinha, enquanto os monges a desenvolvem durante os séculos. A cidade é mínima, com uma população menor do que a de um condomínio na Barra, mas está cercada de uma grandeza de terras nas colinas adjacentes, que geram as quatro categorias do vinho, do petit chablis ao grand cru.

Intensidade, mineralidade, marca dos Chablis de raça, marca dos vinhos de Denis Race (Foto Pedro Mello e Souza)

Terra branca, clima e pouca intervenção são os segredos desse vinho em que vale a máxima do “laisser le sol parler” – deixar o solo falar -, como revelou Fabrice Roelandt, representante de um dos mais importantes produtores da região, o La Chablisienne. Trata-se de uma cooperativa de 250 famílias, sócias no projeto e bonificadas cada vez que suas uvas ultrapassam os padrões de qualidade.

Na apresentação que fizeram no Rio, exibiram as quatro categorias, começando pelos dois rótulos sem envelhecimento em madeira. Um, o Pas si Petit (não tão pequeno), um petit chablis que estalava na boca de tanto frescor, graças às uvas que vêm dos topos das colinas da área. Das encostas dessas mesmas colinas veio o segundo rótulo, o Chablis propriamente dito, ainda mais intenso, mas com acidez suficiente para que a região vença um dos tabus na degustação de vinhos: os ovos.

Mont de Milieu era o representante dos premiers crus e o Château Grenouille, o dos grand crus, ambos densos, mais austeros, mas com acidez sempre marcante e que garantem até algum tempo de guarda, na garrafa, algo em torno de 5 ou 6 anos. Poucas lojas têm os quatro rótulos. Uma delas é a casa Carandaí, no Jardim Botânico. Outros dois grandes produtores da região estão presentes no Rio em faixas diversas de preço. É o caso de William Fèvre, o favorito da região, segundo o crítico inglês Oz Clarke. Ostras à parte, hotel idem. Mas é classe garantida entre os vinhos mais instigantes para um café da manhã digno de timbre e de registro em carta.

Letras garrafais

Da cidade do Satirycon à Trattoria do Campo, um jogo de histórias no steak tartare do Chiquinho (Foto Pedro Mello e Souza)

Ia falar sobre elementos vintage, antes tão comuns em nossos pratos, como a batata prussiana. Mas tem tanta história nessa foto, que não vou me omitir: tem o steak tartare (história 1), tem o Chiquinho (história 2), que o preparava à antiga (história 3) no Quadrifoglio (história 4) e, hoje, o mantém no Trattoria del Campo (história 5). A batata prussiana é só parte da minha infância (história 6).

Nesse momento que antecede o almoço, cada um tem a barrinha de cereais que merece. Eu fico com a garrafinha de cereais, igualmente eficiente, mas bem mais fresca e agradável sob a pele da Noi Bianca, cerveja trigueira na composição, bronzeada na vocação. Enfim, Bianca na inspiração.

Tem um manto belissimo, denso, não filtrado, suculento. Na boca, corpo generoso, natural, com fermentos bem tratados e cereais – trigo e cevada – bem preservados. Álcool baixo (4,9%) sugere nove pedido para harmonizar com o bate-papo, de preferencia na companhia de um igualmente generoso sanduiche de costela.

Se a Provence é famosa pelos vinhos, está se tornando também uma referência em cervejas. Uma delas, a Cogole de Marseille, que homenageia o público feminino mais atiradinho – no dialeto local, “cagole” seria algo como “periguete”. Mas o perigo está restrito ao rótulo, já que a cerveja, fresquiíssima, é uma clássica pilsen, é um dos refrescos certos para quem frequenta os “cabanons”, os botecos do famoso porto francês que batiza o hino mais famoso do mundo.